Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

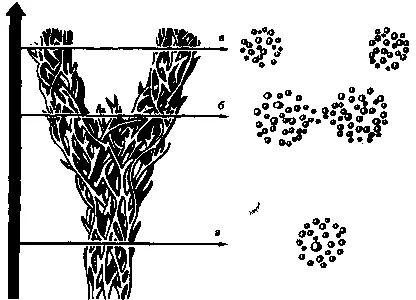

Рис. 243. Ретикулярная эволюция.

Из: Th. Dobzhansky (1951).

Симгенез в мегаэволюции

Симбиогенез — ранние теории

В 1867 году в Петербурге на немецком языке был опубликован труд 32-летнего ботаника А. С. Фаминцына (1835—1918) и его ученика О. В. Баранецкого о строении и природе зеленых клеток — гонидий у лишайников [516] Famintsin A., Baranetsky J. Entwicklungsgeschichte der Gonidien und Zoo-sporenbildung der Flechten // Memoires de l’Academie Imperiale des Sciences de St-Petersbourg, VII Serie, 1867, T. XI, №9, S. 1—6.

. Они показали, что зеленые клетки лишайников могут быть выделены из них, что гонидии способны к самостоятельному размножению зооспорами и делением клеток и что эти клетки похожи на свободноживущие водоросли одного из родов. Правда, молодые авторы не высказали предположения о том, что лишайники содержат в своем геле клетки водорослей и грибов, но такой вывод напрашивался сам [517] Хахина Л. Н. Экспериментальные истоки учения о симбиогенезе (работы А. С. Фаминцына) // История и теория эволюционного учения. Вып.1, Л.: Наука, 1973, с. 129-141; Она же. К формированию гипотезы симбиогенеза. К. С. Мережковский // История и теория эволюционного учения. Вып. 3, Л.: Наука, 1975, с. 5-28.

. Всего лишь через два года этот вывод был сделан уже другим автором, но доказательства были найдены лишь через 11 лет [518] Schwendener S. Die Algentypen der Flechtengonidien. Basel, 1869, 42 S.

.

В 1880—1885 гг. было подтверждено открытие швейцарско-немецкого ботаника Симона Швенденера (1829—1919), сделанное им в 1869 г., что лишайники, считавшиеся одним из типов царства растений, представляют собой не самостоятельные организмы, а продукты симбиоза грибов и водорослей. Каждый конкретный вид лишайников (а каждый систематик этой группы понимает, что такое вид у лишайников) состоит из специфического вида грибов и специфического для данного гриба симбиотического вида водорослей (впрочем, одни и те же виды водорослей могут встречаться у разных видов лишайников).

Таким образом, было показано, что целый тип растений (у ботаников принято говорить вместо типа об отделе, но это не меняет сути) возник не на основе дивергенции, а в результате симбиоза: не из одного, а из двух филумов, т. е. лишайники имеют симбиогенетическое происхождение с последующей дивергенцией симбиогенетических форм [519] Менее популярна другая точка зрения, согласно которой симбиозу с водорослями подвержены разные филогенетические линии грибов и классификация лишайников должна строиться лишь как классификация их грибного компонента.

.

Это открытие потрясло умы естествоиспытателей. Оно настолько не укладывалось в стиль мышления эпохи классического дарвинизма с ее страстью к рисованию дивергентных родословных древ, что большинство ботаников просто-напросто исключило лишайники из филогенетической системы растений. Лишайники стали рассматривать как «дополнение» к низшим растениям. В их составе выделяли классы, семейства, но их не называли отделом. Подобное страусиное решение могло вполне удовлетворить преподавателей университетов, но не должно было снять с повестки дня вопрос о том, какова же роль симбиогенеза, т. е. формообразования на основе симбиоза, в эволюции.

Этот вопрос поставили в начале XX в. русские ботаники — уже упоминавшийся нами автор статьи 1867 года, ставший почтенным академиком А. С. Фаминцын [520] Фаминцын А. С. О роли симбиоза в эволюции организмов. Записки Императ. Академии наук, Физико-матем. Отдел., Сер. VIII, т. ХХ, №3, Труды Ботанич. Лабор. Импер. Акад. Наук, №9, 1907, с. 1—14; Фаминцын А. С. О роли симбиоза в эволюции организмов // Изв. Императ. Академии наук, сер. VI, T. VI, №1, с. 51-68; сер. VI, Т. VI, №11, с. 707-714.

и К. С. Мережковский [521] Mereschkovsky С. Ueber Natur und Ursprung der Chromatophoren im Pflanzenreiche // Biol. Zentrralblatt. 1905, B. 85, №18, S. 593-604; Мережковский K. C. Теория двух плазм как основа симбиогенезиса, нового учения о происхождении организмов. Казань, 1909, 102 с.

(брат известного поэта Д. С. Meрежковского) — оригинальнейший и, к сожалению, полузабытый теоретик эволюционизма (рис. 244) [522] О К. С. Мережковском как археологе см: Формозов А. А. Начало изучения каменного века в России. М.: Наука, 1983, 126 с.

. Они выдвинули гипотезу симбиогенетического происхождения клеток зеленых растений. А. С. Фаминцын в 1907 и 1912 годах опубликовал две части своего труда «О роли симбиогенеза в эволюции организмов».

Рис. 244. Константин Сергеевич Мережковский.

Из А. П. Богданова (1889) .

К. С. Мережковский еще в 1905 г. подверг критике представление о том, что хлоропласта происходят в результате дифференциации цитоплазмы, он подчеркивал непрерывность пластид в чреде поколений. Мережковский предположил, что клетки сине-зеленых могли быть вероятными предшественниками хлоропластов и, таким образом, фотосинтезирующая клетка зеленых растений имеет симбиогенетическое происхождение. В 1909 г. Мережковский предложил широко используемый ныне термин «симбиогенез». «Прямым следствием этой концепции, как указывает и сам Мережковский, является признание полифилии органического мира в противоположность монофилии Геккеля и других эволюционистов конца XIX — начала XX в.», — справедливо пишут современные исследователи этой проблемы О. Г. Кусакин и A. Л. Дроздов [523] Материалы о жизни и творчестве см. в книге: Андрей Сергеевич Фаминцын: Жизнь и научная деятельность. Л.: Наука, 1981, 219 с.

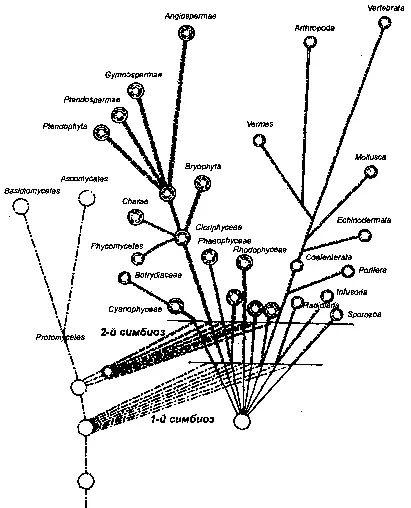

. Представление о взглядах Мережковского на симбиогенетическое происхождение высших таксонов можно получить из рис. 245.

Концепция А. С. Фаминцына [524] Козо-Полянский Б. М. Новый принцип биологии. Очерк теории симбиогенеза.

и К. С. Мережковского (1855—1921) была затем развита нашим видным ботаником Б. М. Козо-Полянским (1890—1957), который дал вполне дарвиновское объяснение этому явлению [525] Воронеж, 1925.

. Интересно, что все три отечественных автора, активно выступавших в начале нашего века в пользу симбиогенетической теории происхождения эукариотической клетки, были ботаниками. Ботаниками были и критики этой теории, в их число входил известный специалист по лишайникам А. А. Еленкин (1875—1942).

Проблема симбиогенеза в первой половине нашего века мало волновала цитологов, зоологов, микробиологов. К концу 30-х гг. все аргументы в спорах сторон были исчерпаны, и гипотеза Фаминцына — Мережковского вскоре была забыта [526] Хахина Л. Н. Проблема симбиогенеза. Историко-критический очерк исследований отечественных ботаников. Л.: Наука, 1979,156 с.

.

Рис. 245. Представления К. С. Мережковского о происхождении высншх таксонов путем двукратного симбиогенеза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: