Ольга Деркач - Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей

- Название:Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Деркач - Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей краткое содержание

Это дружная семейная пара, соавторы и соратники, плодотворный творческий тандем которых рождает прекрасные книги. Среди них «Книга века» и «Горбачев. Переписка переживших перестройку».

«Книга Москвы» – не путеводитель и не энциклопедия. Сухую истину справочника авторы щедро сдобрили своим собственным отношением к предмету, своими размышлениями и выводами, ненавязчивым юмором, и в результате получилась книга для легкого, но полезного чтения о Белокаменной и Первопрестольной. Улицы, памятники, дома, станции метро, горожане представлены здесь в алфавитном порядке на широком, географическом и литературном пространстве.

Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Эрмитаж» ресторан

Немного о кулинарных рецептах

Через 40 лет после корсаковского «Эрмитажа» и за 30 лет до щукинского (то есть в самой серединке 60-х годов XIX века) появился в Белокаменной еще один «Эрмитаж».

Нет, начать все же следует с другого.

2 рябчика

1 язык телячий

¼ фунта икры паюсной

½ фунта салата свежего

25 штук раков отварных или 1 банка омаров

½ банки пикулей

½ банки сои кабуль

2 огурца свежих

¼ фунта каперсов

5 яиц вкрутую.

Да еще соус майонез провансаль на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта масла прованского.

Не догадались, как это называется? И соус майонез не помогает? А если заменить рябчиков на колбаску докторскую, икру и раков на картошечку вареную да добавить горошка венгерского и морковки? Как же вы не узнали красу и гордость советского застолья – салат оливье? Неужели не встречались? Люсьен Оливье, несомненно, от такой модернизации в гробу, как ротор электродвигателя, вертелся. А куда деваться советскому человеку? Как прилепил великий пролетарский поэт в героические (окаянные?) октябрьские дни к рябчикам ярлык буржуйской пищи, так и не стало им дороги на чистый, с точки зрения идеологии, стол. Впрочем, приведенный нами рецепт мусье Оливье за свой авторский тоже вряд ли признал бы. Это уже творчество его наследников (и по линии кулинарии, и по коммерческой).

Какое отношение салат оливье имеет к букве «Э»? Э, самое непосредственное. Потерпите, сейчас расскажем. А если честно, то перескажем Гиляровского (как только рука поворачивается). На почве любви к нюхательному табаку (надо же, какие мелочи творят историю!) познакомились у одного специалиста, державшего лавчонку на Трубной площади (на Трубе – по-московски), купец Яков Пегов и повар Люсьен Оливье. Познакомились, повстречались, поболтали… А коли так – решили и поработать вместе. А для этого открыть тут же на Трубе ресторан.

Сказано – сделано (видно, и француз Оливье за годы работы в столице русского купечества проникся его правилами). И открылся на углу Петровского бульвара и Неглинной «Трактир “Эрмитаж” Оливье». Название «трактир» лощеную московскую публику не смущало. Было заведение шикарным рестораном, только официанты не во фраках, а в рубахах бегали. Зато меню «Эрмитажа» было самого высокого полета (в том смысле, что душа от такой «разблюдовки» порхала, как птичка-колибри). Красой и гордостью заведения был авторский салат шеф-повара и совладельца. Понятно теперь, почему про салат на этой странице? Жаль только, утерян рецепт коронного блюда. Это ведь даже не булатная сталь, образцов не сохранилось. Сохранились лишь легенды. Нет уже и людей, которым у самого Оливье кушать доводилось. А их немало было. И публика большей частью элитная.

У Оливье отмечали юбилеи Тургенева и Достоевского, давали торжественный обед в честь 100-летия Пушкина. Вслед за литературными торжествами пристрастилась отмечать свои праздники профессура Московского университета. А где профессура – туда и студенты тянутся, мы, мол, тоже не лаптем щи… В общем, в Татьянин день на Трубу иной публике соваться и не следовало.

Много повидал трактир-ресторан на своем веку и трагического, и комического. И дожил практически до наших дней, только из обеденного зала соорудили зрительный да и разместили в экс-ресторане театр «Школа современной пьесы». И кабы не разрушительный пожар, служить бы трактиру и дальше по культурной части. Впрочем, кто сказал, что салат оливье – не часть русской культуры?

Ю

Усадьба Архангельское

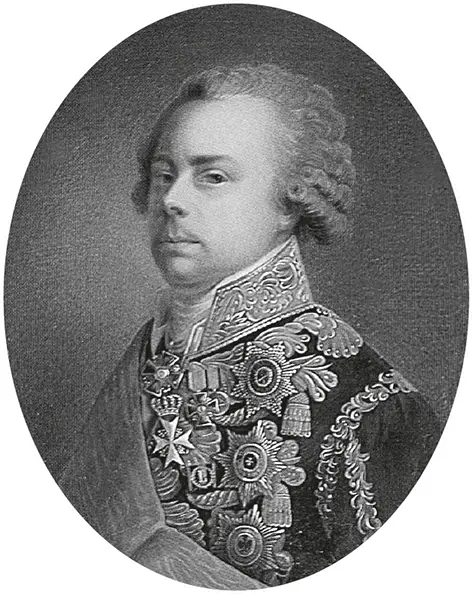

А. Рокштуль. Портрет князя Николая Борисовича Юсупова. Миниатюра

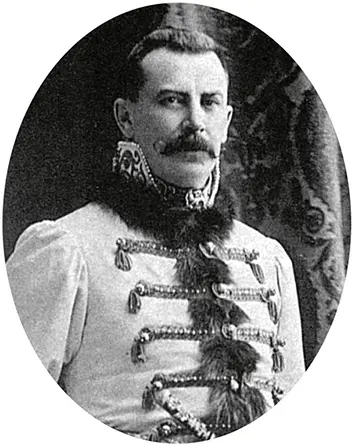

Князь Феликс Юсупов старший

Князь Феликс Юсупов младший с женой Ириной

Юрий Долгорукий

«Приди ко мне, брате, в Москов…»

Помните многотерпеливую Тверскую площадь с памятниками, отвечавшими текущему моменту? С далекого уже 1954 года концепция не менялась, и на площади тяжело восседает на жеребце Юрий Владимирович, которого освященная веками традиция считает основателем Москвы. Гюрги, по современной ему орфографии, был у Владимира Всеволодовича Мономаха шестым сыном и в силу этого обстоятельства претендовать на киевский престол никак не мог. Но очень хотел: весь свой век, пишут вслед за летописцами историки, он тянул руки к киевскому престолу, за что и получил от современников прозвище Долгорукий. А нас эта печальная коллизия его жизни может только порадовать: в ином случае у нас не было бы повода праздновать многовековые столичные юбилеи.

Младший, но не последний из сыновей Владимира Всеволодовича получил в удел Ростово-Суздальские земли – «чудское захолустье», по меткому выражению историка Ключевского. И со всей присущей ему энергией принялся их обустраивать. Резво застучали топоры, на глазах поднимались города: Юрьев-Польский, Дмитров, Переяславль-Залесский – в отличие от южнорусского Переяславля, отделенный от Киева лесами. Были, пишут, и другие города, например неизвестный нынче городок Кснятин. Был среди долгоруковских новостроек и городок, хорошо теперь нам знакомый – он назывался Москва.

Впрочем, нет, мы, пожалуй, слишком поспешны в выводах. Ни у нас, ни у историков-профессионалов нет никаких доказательств того, что Юрий Долгорукий построил Москву на пустом месте. Напротив, имеются некие смутные свидетельства, что место как раз пусто не было: на нем вольготно расположился богатый человек по прозванию Степан Иванович Кучка. Слухи немилосердны по отношению к нашему герою: князь будто бы поступил по отношению к Кучке совершенно не по-джентльменски. Влюбился, бают, он в Кучкову супругу, разорил все его села, самого утопил в пруду, который из-за этого и прозвали Поганым, и основал посреди всего этого безобразия город Москву. Эта душещипательная история представляется не очень-то достоверной самим пересказывающим, поэтому, например, Кондратьев называет Кучку «полубаснословным» – оцените красоту слова, со временем изменившего свое значение!

Долго ли, коротко ли излагать, но единственное, что мы в унисон со всеми без исключения серьезными исследователями можем утверждать с достоверностью: в 1147 году Москва уже стояла, и Юрий Владимирыч пригласил сюда друга и союзника князя Святослава с сыновьями. Обед, отмечают летописцы, «был силен», и подарки гости получили богатые, так что прием удался на славу, став той жирной точкой, от которой отсчитывает века наш любимый город.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: