Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Друзья, ближние молча окружили изголовье отходящего, — вспоминал Даль, — я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

— Кончена жизнь!

Я недослышал и спросил тихо, что кончено?

— Жизнь кончена, — отвечал он внятно и положительно. — Тяжело дышать, давит, — были последние слова его».

Было 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.

Вид Главного штаба со стороны Мойки. Литография К. Беггрова по рисунку В. Садовникова. 1830-е гг.

«Спустя три четверти часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью», — рассказывал Жуковский.

Николай I тотчас отправил записку Бенкендорфу: «Пушкин умер; я приказал Жуковскому приложить свою печать к его кабинету и предлагаю вам послать Дубельта к Жуковскому, чтобы он приложил жандармскую печать для большей сохранности».

Получивший в тот день «высочайшее благоволение» за ревностную службу начальник штаба Корпуса жандармов генерал-майор Дубельт запечатал кабинет Пушкина казенной печатью.

Многочисленные враги Пушкина торжествовали и злорадствовали. Немало людей из высшего общества ездили к барону Геккерну с изъявлением сочувствия по поводу неприятностей, выпавших на долю его приемного сына и его самого. С. Н. Карамзина писала в эти дни: «В нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — и это куда хуже и непонятней — немало злобных обвинителей».

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь… — Он мучений

Последних вынести не мог:

Угас как светоч дивный гений,

Увял торжественный венок.

Знаменитое лермонтовское стихотворение «Смерть поэта» — поразительно полная и точная характеристика происшедшей трагедии и самое яркое, быть может, выражение того горя, которое ощутили при вести о смерти Пушкина тысячи русских людей. По словам писателя И. И. Панаева, «весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке, у Певческого моста… не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: „к Пушкину“, и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение».

Кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Литография. 1830-е гг.

Дверь в квартиру поэта была отворена, и вереница людей шла, чтобы поклониться его праху. «Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях…»

В. А. Жуковского особенно поразил какой-то старик, который с глубоким вниманием долго смотрел в лицо Пушкина. Он даже сел возле гроба и просидел неподвижно четверть часа. Слезы текли у него по щекам. Потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. «Зачем вам, — ответил незнакомец, — Пушкин меня не знал, и я его не видел никогда, но мне грустно за славу России».

«Мужики на улицах говорили о нем», — рассказывал П. А. Вяземский. В городе только и речи было что о безвременной кончине поэта.

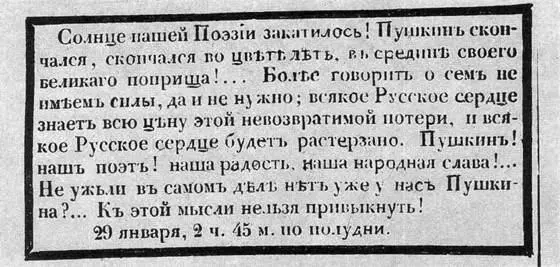

«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть! 29-го января 2 ч. 45 м. пополудни».

Этот некролог, написанный В. Ф. Одоевским и помещенный в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», вызвал негодование властей. Казалось возмутительным и опасным, что поэт, имевший чин титулярного советника, — всего лишь поэт, не министр, не фельдмаршал, — был назван славой России.

Некролог в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», написанный В. Ф. Одоевским.

«…После того, как распространилась в городе весть о погибели Пушкина, — писал В. А. Жуковский, — поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему как к любимому русскому поэту оживился безвременно трагическою смертию (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостию; в других, и, вероятно, во многих, было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения… Многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпрячь лошадей от гроба и довезти его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу, и прочее и прочее».

Потрясена была не только Россия.

Четырнадцатого марта 1837 года литератор Н. А. Мельгунов писал из Германии С. П. Шевыреву: «Ты обещаешь мне подробное известие о смерти Пушкина. Это происшествие произвело здесь сильное впечатление, и в течение двух или трех недель все газеты, немецкие и французские, были им полны, так что иное я, может быть, знаю обстоятельнее, чем вы».

Непричастный государственной силе и власти, Пушкин тем не менее обладал огромным влиянием на умы и души своих сограждан. Он не только выразил в своих стихах целую эпоху, но и сама личность поэта на протяжении двух десятилетий была в центре общественной жизни страны. И эта кровная связь поэта со своим временем — с тем периодом нашей истории, который мы сегодня называем пушкинской эпохой, — говорит о важнейшей черте его гения: о пушкинском свободолюбии и человечности. Бесстрашная защита высоких человеческих понятий посреди рабской приниженности — вот дело его жизни.

И до конца Пушкин пронес умение ставить достоинство человека превыше всего. Рассказывая о последних часах поэта, В. И. Даль вспоминал: «Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои: „Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче“, — отвечал отрывисто:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: