Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 3. Между городом и деревней. Микрокосм греческого полиса

Там он их город стенами обвел, им построил жилища, Храмы богам их воздвиг, разделил их поля на участки.

Гомер... Город должен представлять собой среди всего окружающего пространства центральный пункт, из которого было бы возможно выслать помощь во все стороны.

АристотельСлово «полис» — многозначно. В классическом греческом языке оно имело, по крайней мере, три основных значения: «город», «государство» и «гражданская община» или «коллектив граждан». Для греков все эти три значения сливались, в сущности, в одно понятие, которое мы весьма приблизительно и в общем очень упрощенно передаем словосочетанием «город-государство». Сами греки, наверное, поставили бы на первое место в этом триединстве не «город» (в принципе они допускали, что полис может и не быть городом) и не «государство» (для них это было слишком отвлеченное понятие), а третье значение слова — «коллектив граждан», ибо в каждом полисе они видели, прежде всего, составляющих его живых людей, без которых это слово превратилось бы для них в голую абстракцию. Когда грек говорил «Афины», «Милет», «Коринф», «Сиракузы», он в каждом конкретном случае имел в виду только город, носящий это название, и ничего больше. Для того, чтобы дать понять собеседнику, что речь идет о чем-то большем, чем просто город, о некой социально-политической общности, отличной от других таких же общностей, говорили «афиняне», «милетяне», «коринфяне», «сиракузяне» и т. д. Именно так обозначаются отдельные полисы в надписях, например, в межгосударственных договорах, в сочинениях греческих историков и т. п. Вот характерное высказывание афинского стратега и политического деятеля Никия, которое приводит Фукидид в своей «Истории Пелопоннесской войны»: «Полис — это, прежде всего, люди (букв, «мужи»), а не стены города и не корабли».

В принципе грек классической эпохи мог представить себе полис, даже и не связанный с каким-то одним определенным местом, с территорией города и его ближайших окрестностей, а, так сказать, свободно перемещающийся в пространстве. Когда афиняне во время нашествия Ксеркса вынуждены были покинуть свой родной город и перебраться на корабли, чтобы на море дать отпор несметным силам персидского владыки, они продолжали по-прежнему оставаться полисом, хотя и не имеющим четко фиксированного местоположения на карте Греции. Таким же движущимся полисом автоматически становилась компания колонистов, отправившихся на поиски земли и удачи куда-нибудь в чужие края. Многие из таких компаний по нескольку раз меняли место жительства, пока не находили то, что им было нужно. Но стоило переселенцам где-нибудь осесть надолго и пустить корни, как это, на первый взгляд, случайное сборище людей тотчас же обнаруживало все основные признаки настоящего полиса подобно тому, как семя, унесенное ветром далеко от породившего его дерева, попав в хорошую почву, через короткое время само становится маленьким деревом.

Однако если вернуться к самым истокам греческого полиса, то на первом месте нам придется поставить другое значение этого слова — «не государство» и не «гражданская община», а именно «город», хотя — это нужно сразу же оговорить — совсем не в том смысле, который вкладывается в это понятие в наше время. Напомним, что и русское слово «город» также имеет весьма длительную историю. Прежде чем стать «городом» в теперешнем значении этого слова, т. е. экономическим, культурным и административным центром, обособленным от своей сельской округи, древнерусский «град» был просто огороженным, укрепленным убежищем племени на случай вражеского нападения. Точно так же и греки, по-видимому, уже в древнейшие времена своей истории (в микенскую эпоху и следующий за ней период темных веков) называли «полисом» любое огороженное стеной или хотя бы обнесенное земляным валом с частоколом место. Чаще всего полисом становилась вершина какого-нибудь крутого, укрепленного самой природой холма или скалы, господствующей над окрестной низиной. Таких возвышенностей в Греции с ее невероятно изрезанным рельефом можно было найти сколько угодно, и некогда, по-видимому, даже самая захудалая сельская община могла позволить себе роскошь иметь свой собственный полис, т. е. убежище, в котором все ее население могло укрыться при появлении врага. В некоторых местностях — там, где население было особенно плотным и между соседними общинами существовали поэтому весьма напряженные отношения, такие укрепленные пункты могли располагаться на очень небольшом удалении друг от друга, так что из одного полиса иногда можно было видеть другой или даже несколько ближайших полисов. Так изображают наши источники ситуацию, существовавшую в Аттике до так называемого «Тесеева синойкизма». В это время ее территорию (общая площадь — около 2200 км2) делили между собой Целых двенадцать полисов, составлявших так называемое «Кекропово Двенадцатиградье».

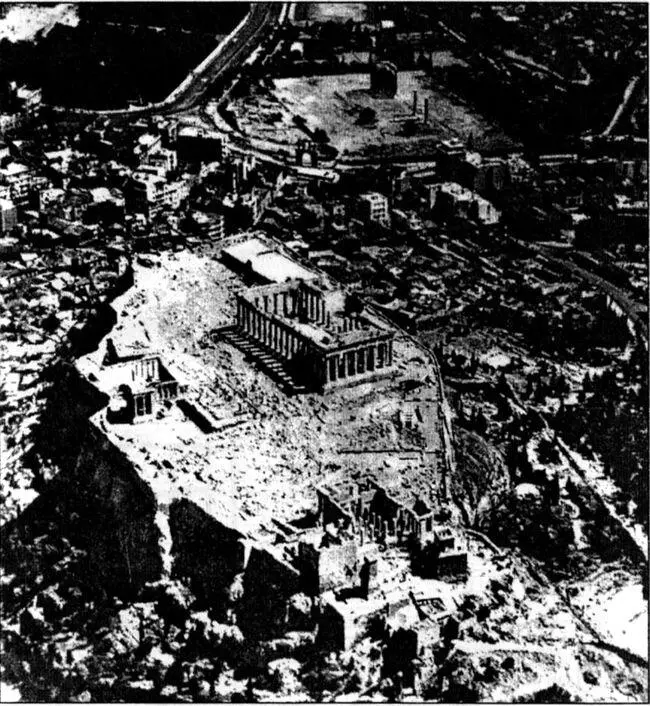

Афинский Акрополь. Общий вид.

Уже на закате эллинской полисной государственности, когда греческие города вошли в состав мировой македонской державы, великий Аристотель писал в своей «Политике», что полис возник в силу естественной необходимости для того, чтобы человек просто мог существовать, так как бороться за существование в одиночку он был неспособен, но, однажды возникнув, полис дал ему возможность «жить хорошо», т. е. так, как и подобает жить человеку цивилизованному. Здесь же дается и знаменитое определение человека как «существа (букв, животного), по преимуществу политического (ζφον πολιτικόν»), т. е. такого, которое может жить по-настоящему только в полисе. Этими словами Аристотель выразил, по-видимому, широко распространенное среди его современников убеждение в том, что человек цивилизованный, т. е. настоящий эллин, живет, как правило, в городах-полисах. Деревенский образ жизни — удел всевозможных варварских племен и народностей, [16] Греки, конечно, были хорошо осведомлены о том, что восточные варвары в большинстве своем живут в городах, которые нередко и своими размерами, и численностью населения намного превосходили самые большие из греческих городов, и называли их «полисами», видимо, за неимением другого более подходящего слова. Однако в их понимании они были лишены главного признака настоящего полиса — государственного суверенитета.

среди которых могли, по этой логике, оказаться и некоторые племена, хотя и говорящие по-гречески и верящие в греческих богов, но живущие на варварский манер деревнями. Во времена Аристотеля такой образ жизни еще вели, например, народности, обитавшие в северо-западной части балканской Греции: этолийцы, акарнаны, эпироты и др.

Интервал:

Закладка: