Юрий Белов - Историческая реконструкция восточных славян

- Название:Историческая реконструкция восточных славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Издательство «Питер»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-459-00442-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Белов - Историческая реконструкция восточных славян краткое содержание

Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

Историческая реконструкция восточных славян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• для формирования узкого горлышка обхватите заготовку на месте сужения обеими руками и понемногу сжимайте до нужного размера (рис. 5.12, з );

• для периодического удаления воды со дна заготовки можно использовать нехитрое приспособление из губки и проволочной ручки (рис. 5.12, и );

• в некоторых кувшинах встречается отогнутый край – бордюр. Для него нужно вытянуть верхний край больше, чем стенки, и завернуть пальцами во внешнюю сторону (рис. 5.12, к );

• для формирования носика у кувшина положите один палец на край кувшина и надавите им, одновременно двумя пальцами сжимая тесто с внешней стороны (рис. 5.12, л );

• ручку к кувшину вылепите отдельно и, когда она подсушится, закрепите ее шликель-жижелем, смесью глины с водой до консистенции жидкой сметаны.

По окончании работы изделие нужно срезать с круга проволокой с ручками или прочной нитью, к которой можно приделать ручки. Проволоку или нитку протягивают два раза, только после этого можно сдвигать изделие с круга и переносить на смоченную водой подставку, на которой оно будет сохнуть. Сушка занимает большую часть времени изготовления изделия. Во время сушки сосуд становится легче по сравнению с начальным весом и немного уменьшается в размерах. В помещении, где сушится изделие, следует исключить сквозняки, проще всего соорудить для таких целей коробку (ящик) из металла или дерева, не набирающего влагу. В случае отсутствия ящика изделие нужно накрыть или укутать в натуральную ткань, тогда высыхание будет идти медленнее, но равномернее.

Если при сушке отвалилась ручка, исправить проблему можно следующим образом: поврежденную посуду обрызгивают водой и ставят в закрытый ящик с влажностью выше нормы. Примерно через сутки изделие достают, соединяемые части смазывают шликель-жижелем и сразу же крепко прижимают одну к другой, одновременно заглаживая этой смесью получившийся видимый шов.

Если изделие во время сушки треснуло, с обеих сторон от трещины нужно вырезать треугольные канавки, смазать их по всей длине шликель-жижелем, заполнить тощим просушенным глиняным тестом и поставить в ящик для сушки. По подсохшему шву проходятся влажной губкой. После ремонта изделие следует сушить в привычном месте (рис. 5.13).

Как вы помните, следующий этап – обработка поверхности. Изделие заглаживают мокрыми руками, пучком травы, куском ткани или шкуры животного. Перед нанесением орнамента и других деталей украшения изделию дают подсохнуть на открытом воздухе без прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. Чаще всего орнамент у славянских сосудов встречается в верхней части, однако есть находки как совсем без орнамента, так и покрытые орнаментом полностью. Круговые замкнутые линии наносятся при работающем гончарном круге просто поднесением инструмента к поверхности сосуда – за счет большой скорости вращения линия получится очень быстро и ровно. Точечные узоры штампами можно наносить так же, но скорость круга должна быть гораздо меньше. Более сложные узоры наносятся на изделие в неподвижном состоянии, круг можно использовать как рабочий стол. После нанесения узора изделию нужно подсохнуть.

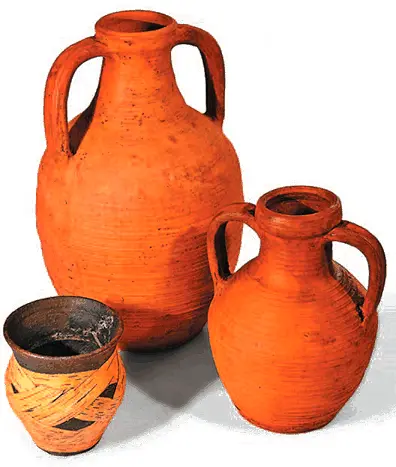

Рис. 5.13.Кувшины с прямыми линиями. Реконструкция

Если вы выбрали изделие без узора, то его можно залощить твердым и гладким предметом или большим стеком. При натирании поверхности изделия верхний слой глины уплотняется, становится чуть более глянцевым и после обжига предмет будет блестеть без глазурования.

Следующий этап – обжиг, который придает изделию прочность. Требуемая температура при обжиге – 800–1300 °С в зависимости от состава начального материала (самой глины и добавок). Причем изменения температуры должны происходить медленно, в противном случае изделие треснет. Современные гончары используют муфельные печи с большими температурами. Наши предки-славяне обжигали посуду в обычной домашней печи или специальных ямах. В ремесленных мастерских для обжига использовались горны – печи, аналогичные кузнечным, с высокими постоянными температурами. Именно поэтому «профессиональная» посуда была более качественная. Судить о качестве обжига можно по черепку, где виден излом стенки: чем однороднее цвет, тем качественнее изделие. Светлый излом говорит о хорошем качестве обжига, а значит – о высокой прочности изделия. Однако большинство славян изготавливали посуду самостоятельно, благо недостатка в материале не было, поэтому обжиг проходил в обычных печах, часто в несколько этапов. Это также можно увидеть на изломе черепка: цвет будет слоистым, самая темная часть – в середине излома (она же наименее необожженная). Если у вас есть возможность обжечь изделие в муфельной печи – это будет идеальным вариантом. Посуда получится крепкая и будет служить дольше. Свои изделия можно отнести к местным гончарам, обычно за небольшую плату они сделают хороший качественный обжиг. Недообожженная посуда хрупкая и со временем под воздействием влажности может разрушиться. Если будете пробовать обжигать в деревенской печи – позаботьтесь о достаточном количестве твердого топлива, дающего хороший жар.

Для улучшения качеств изделий, не в последнюю очередь – эстетических, гончары использовали после обжига дополнительные методы обработки поверхности, при этом требовался двойной или даже тройной обжиг. Рассмотрим простейшие методы такой обработки.

Каление– как и в кузнечном деле, оно делается для увеличения прочности изделия. Предмет, разогретый до красного цвета в верхней температурной точке обжига, достают щипцами и опускают в специально подготовленное ведро, а лучше бочку с чистой холодной водой. В воде изделие нужно держать около 30 секунд, после чего его ставят остывать. После такой процедуры поверхность сосуда незначительно поменяет цвет в сторону красновато-коричневого.

Обваривание.В процессе такой обработки изделие меняет цвет и становится более прочным, требует двойного обжига. Для выполнения обварки раскаленное до красного цвета изделие купают в корыте, ведре или бочке с теплым хлебным настоем (так обрабатывают все изделия в партии). После этого обваренную посуду снова ставят в печь на обжиг при небольшой температуре до 500 °С. Можно попробовать обойтись без повторного обжига – как и в калении, оставить обработанные изделия на воздухе без сквозняков.

Второй вариант обваривания – молочение, при этом вместо хлебного настоя используется жирное молоко. Здесь повторный обжиг обязателен, выполняется он при температуре около 350 °С. В результате такой обработки изделия получают красивый оттенок – от цвета свежей булки до цвета молочного шоколада, что зависит от времени обжига. При молочении стенки сосуда покрываются защитной казеиновой пленкой, и продукты в таком сосуде будут храниться гораздо лучше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: