Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники

- Название:Древний город Афины и его памятники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники краткое содержание

Книга посвящена истории Афин начиная с XVI до IV вв. до н.э. и содержит сведения о наиболее важных памятниках античного искусства и архитектуры, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Некоторые из них в нашей литературе публикуются впервые. Памятники рассматриваются в тесной связи с политической и культурной жизнью Афинского государства. Текст иллюстрируется чертежами, снимками и репродукциями. В конце книги дается список основной иностранной и отечественной литературы, как общей, так и по отдельным памятникам.

Книга предназначена для читателя, знакомого с историей Древней Греции.

Древний город Афины и его памятники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, древнюю постройку на Ареопаге, аналогичную этой, специально отметил Витрувий. «В Афинах на Ареопаге, — пишет он, — примером древности служит до сего времени дом с глинобитной кровлей» (Витрувий, II, 1, 5). Д. Бёрр справедливо предполагает, что если на Ареопаге постройка с глинобитной крышей дожила до римских времен, то значит еще и в классический период Ареопаг не был густо заселен.

Святилище «Почтенных богинь» было расположено у глубокой расселины в скале, в которой, по преданию, и скрылись Эриннии, недовольные решением Ареопага в пользу Ореста. Вероятно, священный участок богинь занимал весь северный склон Ареопага. В ограде святилища должны были находиться алтари богов и героев, связанных с родовыми или племенными культами.

Вполне вероятно, что наличие клада культовых вещей вне стен святилища, но недалеко от него, внизу под выступающей к северу скалой, скорее всего было связано с очищением города после смуты Килона. Приглашенный с Крита для очищения города Эпаменид прежде всего должен был произвести очищение этого святилища, оскверненного кровью жертв. Все посвящения, находившиеся в течение многих десятков лет в храме, были вынесены из него и сброшены вниз со скалы. [2] Вещи клада датируются временем, начиная с позднего дипилона до 640 г.; черепки конца VII — начала VI вв., найденные только в верхнем слое, уже не откосятся к депозиту.

Затем, во время очищения города, вблизи алтаря «Почтенных богинь» был построен «Килоний» в знак искупления нечестиво пролитой крови его друзей. Дата смуты Килона, топография местности, датировка посвятительного клада совпадают по месту и по времени (640—630 гг.). Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что раскопки 1932—1939 гг. на Ареопаге вскрыли вещественные свидетельства об одном из ранних событий истории Афинского полиса. [3] См. D. Burr. A Geometric House and Proto-Attic votive Deposit. Hesperia, II, 1933.

VII в. в истории многих греческих городов, в том числе и в истории Афин, единогласно признается временем становления греческого искусства, временем выработки его основных форм. Процесс постепенного отхода от традиций и форм геометрического искусства, характерного для периода власти евпатридов, четко прослеживается в эволюции художественной керамики. Уже в конце VIII — начале VII вв. наблюдается постепенный упадок геометрического стиля и рождение нового, протоаттического стиля, общего для всей Аттики, но с ярко выраженными локальными особенностями в отдельных ее районах. Для протоаттического стиля характерны отказ от резкого членения (44/45) отдельных частей сосуда, от геометрического шаблона в рисунке и первые опыты создания более реалистического рисунка, несмотря на его примитивность. При этом самый рисунок, как правило, смысловой, а не чисто декоративный. Именно он представляет для художника центральный интерес. В этот период появляются впервые в истории аттической художественной керамики мифологические сцены, иллюстрирующие гомеровский эпос.

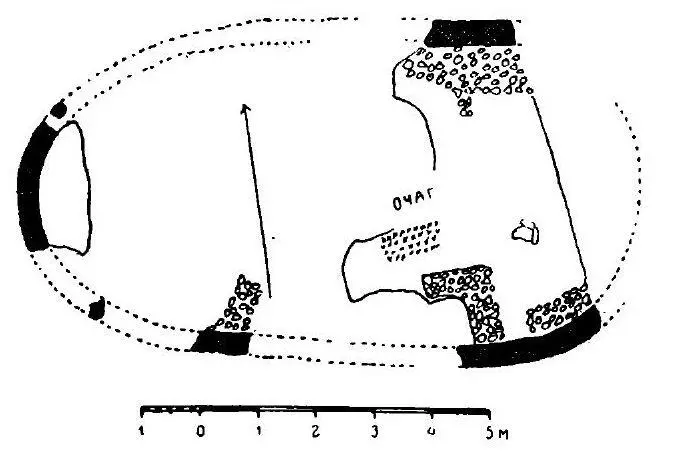

План дома геометрического периода

Новый этап в развитии керамики связан с сильным влиянием восточного искусства. В период греческой колонизации, развития торговли и ремесла, оживления международных связей и выработки новых форм полисной жизни в литературе ярко выступает интерес к судьбе отдельного человека как протест против подавляющих личность родовых уз. Для расписной аттической керамики становится характерным освобождение от старых формул геометрического искусства; ощущение богатого красочного мира охватывает художника. Этот заново открывающийся мир требует новых способов его передачи. Богатство отделки ваз усилено применением белой и пурпурной красок; художник подчеркивает контурные детали процарапыванием, насечкой отдельных линий. Однако роспись на пестрых вазах VII в. не похожа на разноцветные, чисто декоративные узоры коврового стиля. Расписывая вазу, художники стремились реалистическими приемами передать жизнь. Так, например, при изображении головы льва художник рисует его страшную раскрытую пасть, круглые глаза, сморщенный нос и плотно прижатые назад уши; лапа льва приподнята для прыжка или для удара, причем, подражая природе, художник окрашивает лапу в другие цвета, чем остальную часть тела. В этом еще наивном контурном рисунке художник пытается передать ярость нападающего (45/46) животного. В отдельных случаях мастера передают изображение водяными красками, напоминающими стиль фрески, который, однако, при развитии чернофигурной керамики был вскоре совершенно оставлен.

Афинский гончар этого времени, хорошо знакомый с художественными стилями других городов, — материковых, островных, малоазийских, — не встал на путь прямого подражания. Воздерживаясь от простого копирования понравившихся ему образцов, он упорно продолжал искать свое, новое, пробуя силы в различных способах изображения действительности. Жизнь, ее формы всегда оставались для него творческим образцом. В период развития керамики «коврового стиля» афинские мастера не достигли того совершенства, которое отмечало коринфскую и родосскую керамику. Но уже в это время еще чисто локальной фазы развития аттической керамики, занимавшей очень скромное место по сравнению с другими центрами художественной керамики, они создавали новые приемы показа окружавшей их жизни. Традиции давнего мастерства, геометрическая строгость дипилонских ваз сказывались в стремлении к норме, в сдержанности композиции, в отказе от излишеств в орнаменте и в тяготении к смысловому рисунку, более жизненному и реалистическому, чем в других художественных центрах того же времени. К концу века совершается естественный переход к чернофигурному стилю. Изображения как мифологических, так и бытовых сцен характерны для чернофигурной росписи ваз. Стремление к живому показу наблюдалось уже в первых опытах художников VII в.

Архонтство Солона (594 г.). Ожесточенная борьба народа с родовой знатью привела к глубоким социально-политическим преобразованиям афинского общества, начало которых датируется архонтством древнего мудреца, поэта и законодателя Солона.

В период деятельности Солона на равнине к востоку от Рыночного холма, у выхода из долины, отделяющей Пникс от Ареопага, рождается афинская агора, агора Керамика. Вплоть до VII в. этот район оставался местом погребений. Постепенно с ростом городских построек к северу от Ареопага район погребений на агоре все более сокращается. В VII в. в южной части агоры возникают жилые дома и мастерские, расположенные еще по соседству с районом некрополя. Первые общественные постройки на агоре датируются самым началом VI в., т.е. временем деятельности Солона. Аристотель, рассказывая о Солоне, обращает внимание на то, что Солон изменил местопребывание архонтов. «Девять архонтов находились не все в одном месте, но басилевс заседал в так называемом Буколии вблизи Пританея…, архонт — в Пританее, полемарх — в Эпиликии… Фесмофеты заседали в Феомофетии, но при Солоне все архонты собирались в Фесмофетии» (Аристотель, Афинская полития, 3, 5). У одного из позднеантичных составителей словарей мы находим справку о девяти архонтах: «Фесмофетов — шесть, архонт, басилевс, полемарх. До законов Солона (46/47) им было нельзя судить вместе… у них была власть разбирать споры самостоятельно» (J. Bekker, Anecdota graeca, vol. I, p. 449, 19 сл.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Варвара Еналь - Древние города [litres]](/books/1089836/varvara-enal-drevnie-goroda-litres.webp)