Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники

- Название:Древний город Афины и его памятники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники краткое содержание

Книга посвящена истории Афин начиная с XVI до IV вв. до н.э. и содержит сведения о наиболее важных памятниках античного искусства и архитектуры, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Некоторые из них в нашей литературе публикуются впервые. Памятники рассматриваются в тесной связи с политической и культурной жизнью Афинского государства. Текст иллюстрируется чертежами, снимками и репродукциями. В конце книги дается список основной иностранной и отечественной литературы, как общей, так и по отдельным памятникам.

Книга предназначена для читателя, знакомого с историей Древней Греции.

Древний город Афины и его памятники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лестница с деревянными креплениями указывает на спешку, с которой производилась постройка колодца. Очевидно, этот источник воды был заготовлен на случай осады Акрополя. Население крепости пользовалось им не более 25 лет, так как позже он был заброшен и его никогда не восстанавливали. Поэтому есть все основания (18/19) предполагать, что колодец был построен в период подготовки к борьбе с дорийцами. Эту датировку подтверждает и керамика, найденная у колодца и по бокам лестницы, которая относится к концу ПЭ III периода. Фрагменты керамики этого же типа найдены в микенских домах на северном склоне Акрополя и в Пеларгике у бастиона храма Афины Ники. В это же время возводятся мощные укрепления западного входа на Акрополь с включением в них Пеларгика.

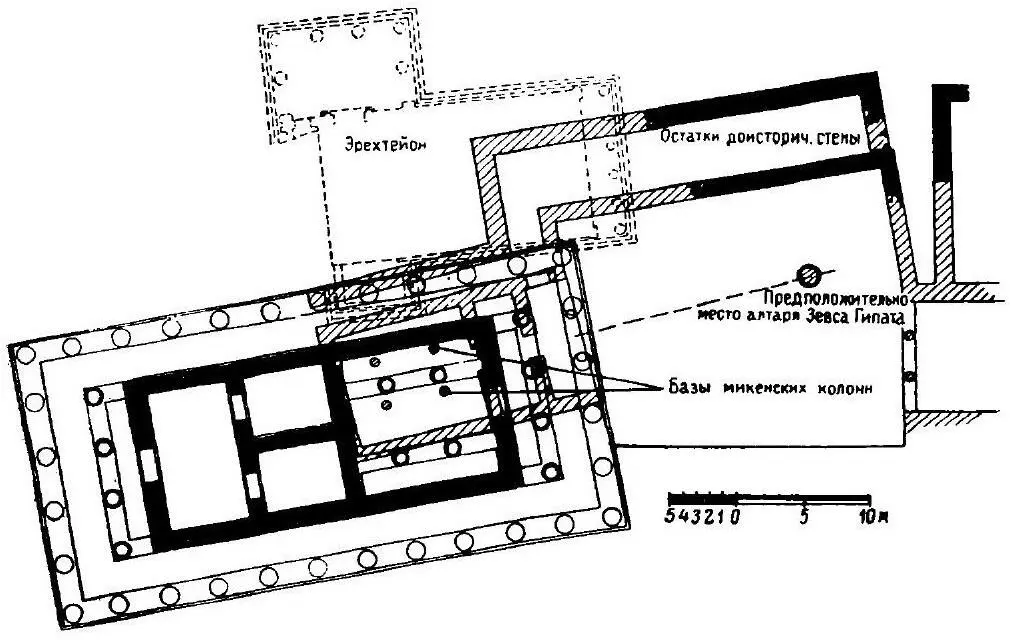

Гекатомпедон и реконструкция дворцового мегарона (Л. Холланд). Существующие фундаменты окрашены в черный цвет

Афин как города в это время еще не существовало. Территории между Ареопагом и холмом Муз, Рыночным Колоном и агорой, а также северные склоны Ареопага были заняты древними некрополями. Основное население жило отчасти на равнине, а отчасти на склонах Акрополя, где сохранились следы небольших жилищ на насыпных террасах. По-видимому, эти постройки возникали вблизи кольцевой стены Акрополя в поздний период (в конце XIV — XIII вв.), когда мирное население равнины оказывалось под угрозой военного нападения.

Некоторое представление об обитателях Акрополя и его окрестностей в ПЭ III период дают погребения (ок. 1300—1200 г. до н. э.). Эти (19/20) погребения распадаются на два типа: камерные погребения и погребения в сосудах. Толосы, характерные для царских погребений Микен и Пелопоннеса, хотя и были известны в Аттике, но в погребениях афинской равнины не встречаются ни разу. Может быть, как полагают некоторые ученые, это объясняется тем, что мягкий камень склонов холма Нимф, Ареопага и Рыночного холма давал полную возможность сооружения погребений прямо в скале. Поэтому здесь не было нужды в сложных и трудоемких работах по постройке толосов.

Камерные погребения служили родовыми погребениями местной знати; здесь последовательно хоронились в течение многих лет члены одного и того же знатного рода. В одном из таких погребений открыто 15 последовательных захоронений. Погребения дают богатый инвентарь, что позволяет считать их погребениями правящей родовой знати.

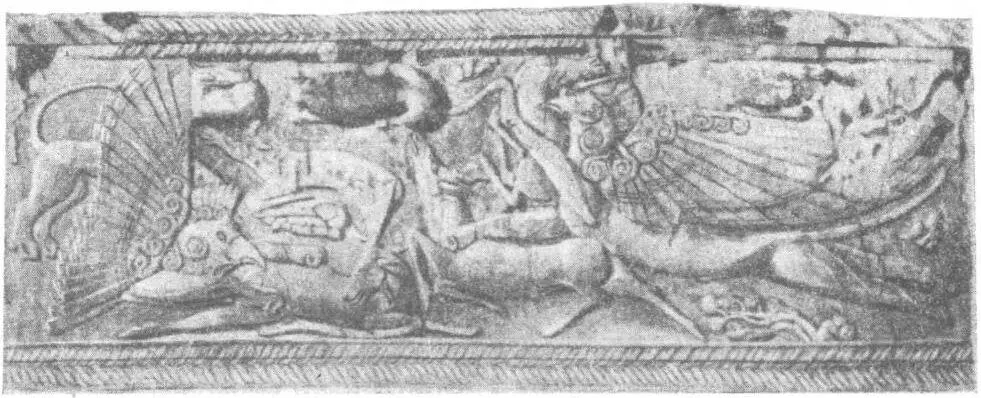

В настоящее время самое богатое из найденных погребений, считающееся царским, открыто в 1939 г. на северо-восточном склоне Ареопага. Это — женское погребение, условно называемое погребением жены или дочери Эрехтея. Дромос, 11 м в длину, постепенно расширялся (от 1,5 до 2 м) перед входом в погребальную прямоугольную камеру (5,90*4,30 м). К сожалению, еще в античное время это погребение было частично ограблено, не сохранились и остатки скелета. Все же здесь было найдено около 100 мелких украшений из золота: розетки и двойные спирали, вазы и кувшины, из которых четыре с тремя ручками, бронзовый кувшин, зеркало, шпильки и мелкие металлические предметы. Наиболее ценными предметами погребения были два ларца из слоновой кости. На крышке одного из них изображены грифоны, нападающие на лань. Испуганное животное, преследуемое крылатыми чудовищами, пытается спастись прыжками по скалам. Удивительно передана художником резкость и быстрота движений лани. Выпуклость ручек ларца искусно использована для изображения на одной — резко повернувшегося в стремительном беге олененка, на другой — притаившегося льва.

В большом камерном погребении, открытом в 1951 г. в фундаментах храма Ареса на агоре, в течение 150-200 лет было похоронено от 13 до 17 человек. Вместе с костями найдено 27 ваз, бронзовый кинжал, 9 наконечников стрел из бронзы и обсидиана и некоторые другие предметы.

Погребения в сосудах предназначались для людей значительно более скромного социального ранга, но все же они и по месту захоронений, и по инвентарю принадлежат не бедным, а средним слоям населения. Наиболее богатое из таких погребений, датируемое ПЭ III периодом, содержит 10 ваз, ожерелье, золотую подвеску, гребень и булавку из слоновой кости. В некоторых более бедных погребениях найдено только по одной вазе.

Обращает внимание разбросанность погребений; скапливаясь сравнительно небольшими группами, они отдалены друг от друга на (20/21) расстояние иногда до 200 м. Общего некрополя не существовало, так как здесь мы имеем дело с родовыми усыпальницами, расположенными, по всей вероятности, на землях отдельных родов. Не случайно, что и более простые погребения в сосудах большей частью группируются вблизи камерных погребений. [14] О. Бронир полагает, что погребения беднейшего слоя граждан должны были находиться на их собственном некрополе, отличном от некрополей правящих классов. Однако такой некрополь, если он и существовал, еще не найден.

Ларец из слоновой кости из камерного погребения

В момент вторжения дорийцев дома на северных склонах Акрополя были покинуты внезапно; в некоторых домах, хозяева которых укрылись за стенами Акрополя, пища стояла на огне и даже огонь не был потушен — так стремительно было бегство. Жизнь в домах не возобновилась и после того, как дорийцы покинули пределы Аттики.

Изолированное положение Аттики среди областей, захваченных дорийцами, создавало, конечно, для населения угрозу новых вторжений. Может быть, с одним из таких повторных вторжений уже с Истмийского перешейка и связано предание о борьбе афинян с врагами при р. Илиссе и о гибели царя Кодра, последнего представителя древних басилевсов, добровольно пожертвовавшего собой ради спасения родины.

Возможно также, что в период вторжения дорийцев произошло объединение Аттики в более прочный союз племен, полное же объединение всей Аттики вокруг Афин, приписываемое в легенде Тесею, было результатом деятельности не царей, а родовой знати, евпатридов, которые и оказались непосредственными преемниками власти басилевсов. (21/22)

Глава II. Афины XI—VIII вв. до н.э.

Падение могущества ахейских правителей в результате переселения дорийцев открывает начало нового периода, полного борьбы, резких экономических и политических перемен, отдельных переселений и миграций.

Вторжение дорийцев в Аттику не увенчалось успехом. Однако изолированное положение Аттики, окруженной районами, захваченными дорийцами, не только создавало угрозу новых дорийских вторжений в Аттику, но и коренным образом повлияло на повседневную жизнь и на политический строй ее населения. «Даже и после Троянской войны в Элладе, — писал Фукидид, — все еще происходили перемещения жителей и новые заселения, так что страна не знала покоя и потому не преуспевала» (Фукидид, История, I, 12, 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Варвара Еналь - Древние города [litres]](/books/1089836/varvara-enal-drevnie-goroda-litres.webp)