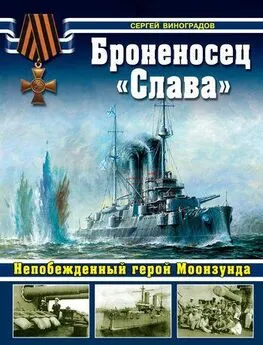

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Название:Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда краткое содержание

Пятый и последний корабль трагической серии «Бородино», в отличие от своих собратьев, не переживших позора Цусимы, этот броненосец и погиб со славой, полностью оправдав свое гордое имя, — затопленная командой у входа в Моонзундский пролив, даже после смерти «Слава» осталась непреодолимым препятствием для врага.

Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

173

Л. Л. Коромальди. Цусимский бой и бронирование кораблей // Морской сборник. № 2. 1906. Неофициальный отдел. С. 183–184.

174

Там же. С. 185.

175

В. П. Костенко. Применение таблиц непотопляемости А. Н. Крылова в боевой обстановке, при проектировании и реконструкции кораблей русского флота в период 1904–1910 гг. Рукопись. С. 14. Архив В. П. Костенко. Папка XII–II.

176

РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 6.

177

РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1691, л. 44.

178

Там же, л. 45.

179

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 1592, л. 18.

180

Там же.

181

Подробнее об этом см.: С. Е. Виноградов, А. Д. Федечкин. Броненосный крейсер «Рюрик» — флагман Балтийского флота. — М: Яуза/Коллекция/Эксмо, 2010. С. 29–35.

182

А. Н. Крылов. Мои воспоминания. — Л.: Судостроение, 1974. С. 147.

183

РГАВМФ ф. 421, оп. 1, д. 1847, лл. 1–3.

184

Это следует из собственноручной рукописной объяснительной записки самого В. П. Костенко (РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 4, 4 (об), 5). Перспективного инженера, уже успевшего побывать в жестоком морском сражении, детально проанализировавшего на основе его опыта достоинства и недостатки новейших русских линкоров, успешно доказавшего на примере «Рюрика» способность к нетривиальному подходу к проблемам совершенствования комплексных корабельных конструкций в условиях стеснённости конструктивного манёвра, А. Н. Крылов принял решение вновь откомандировать в Англию. На этот раз он должен был возглавить группу слушателей кораблестроительного отделения Морской академии (в составе её были такие известные впоследствии кораблестроители, как И. И. Бобров и Ю. А. Шиманский), к поступлению в которую готовился и сам Костенко. Русским инженерам надлежало ознакомиться с постановкой кораблестроения на заводах ведущих британских судостроительных компаний, в т. ч. «Дж. Браун», подрядившейся помогать отечественной промышленности в создании паротурбинных установок для дредноутов.

185

РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 4.

186

РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 1.

187

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 1592, л. 11.

188

РГАВМФ ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 5.

189

Контр-адмирал И. К. Григорович был назначен на должность товарища морского министра в начале 1909 г. (высочайший приказ № 888 от 9 февраля 1909 г.) при морском министре С. А. Воеводском. В функции товарища министра, имевшего определённую самостоятельность, входило руководство судостроением на казённых и наблюдение на частных заводах. Ряд учреждений Морского ведомства подчинялся ему напрямую — заводы министерства, Морской технический комитет, Главное гидрографическое управление.

190

Идея возвышенного расположения башен была глубоко близка подходу Костенко к расположению главной артиллерии тяжёлого артиллерийского корабля. Можно вспомнить, что в своём дипломном проекте броненосного крейсера, разработанном летом — осенью 1903 г. и защищённом весной 1904 г. при окончании МИУ, он уже расположил 2 двухорудийные 10″ башни в оконечностях поверх двухорудийных 6-дюймовых. Апеллировать к какому-либо зарубежному аналогу, не считая экстравагантного французского броненосца береговой обороны «Анри IV» с одной 138,6-мм/45 установкой поверх одиночной кормовой 275-мм башни, Костенко тогда не мог. В мартовском 1906 г. выпуске «Морского сборника» корабельный инженер Л. Л. Коромальди (окончил с отличием кораблестроительное отделение НМА в 1896 г.), выдвигая проект линкора в 16–16,5 тыс. т, также расположил возвышенно по одной 10″ башне над концевыми 12-дюймовыми. Насколько известно, характеристики американского «Мичигана» тогда ещё опубликованы не были. По поводу этого решения Л. Л. Коромальди поясняет: «С увеличением длины орудий становится всё труднее размещать артиллерию. Последние 10-д. орудия в 50 калибров вместе с башнями занимают по длине более 56 фут и при размещении башен на одной высоте нет возможности дать им большого угла обстрела. На проекте показано размещение башен, которое позволяет иметь 10-д. орудиям угол обстрела на оба борта. Башни 10-д. орудий поставлены сейчас же за башнями 12-д. и на такой высоте, чтобы можно было повернуть 10-д. орудия с борта на борт, причём прямо по диаметральной плоскости они стрелять не могут, так как во избежание повреждений газами башен 12-д. орудий их пришлось поднять бы очень высоко…» // Морской сборник. № 3. 1906. С. 223–224.

191

РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1847, л. 7.

192

И. К. Григорович. Воспоминания бывшего морского министра. — СПб: Дева, 1993. С. 32.

193

РГАВМФ, ф. 479, оп. 1, д. 168, л. 282.

194

Там же.

195

РГАВМФ, ф. 479, оп. 1, д. 168, л. 283.

196

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 334, лл. 166–180. Основные задания для перевооружения линейных кораблей «Цесаревич» и «Слава»; ф. 479, оп. 1, д. 168, лл. 461–462.

197

РГАВМФ, ф. 479, оп. 1. д. 168, л. 523.

198

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 334, л. 322.

199

Там же.

200

В их ходе на бывшем черноморском броненосце «Чесма» были расстреляны из 12″, 8″ и 6″ орудий линкора «Иоанн Златоуст» участки бронирования дредноута «Севастополь».

201

РГАВМФ, ф. 479, оп. 3, д. 133, л. 4.

202

РГАВМФ, ф. 479, оп. 3, д. 133, лл. 5, 6.

203

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 334, л. 401.

204

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 334, лл. 430–433.

205

ЦГИАСПб, ф. 1267, оп. 15, д. 88, лл. 1, 4.

206

РГАВМФ, ф. 556, оп. 1, д. 64, л. 2.

207

Там же, л. 5.

208

Там же, л. 9.

209

Там же, л. 13.

210

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 2021, л. 2.

211

Там же, л. 4.

212

Там же, л. 14.

213

РГАВМФ, ф. 902, оп. 1, введение.

214

Мотивация Швеции к участию в войне против России на стороне Германии заключалась, по мнению МГШ, в стремлении к обратному отторжению Финляндии путём высадки десанта и наступления в направлении Выборг — Петербург. В случае вступления Швеции в войну Балтийский флот должен был противодействовать соединению частей шведского флота, базировавшегося на Карлскруну и Стокгольм // Флот в Первой мировой войне (под общ. ред. Б. Н. Павловича). т. I. Действия русского флота. В. И. Ачкасов, И. А. Козлов, И. Н. Соловьёв. Действия русского флота на Балтийском море. — М.: Воениздат, 1964. С. 63, 65.

215

Там же. С. 67.

216

Подробнее об этом см.: С. Е. Виноградов, А. Д. Федечкин. Броненосный крейсер «Рюрик» — флагман Балтийского флота. — М: Яуза/Коллекция/Эксмо, 2010. С. 85–86.

217

Всеподданнейший отчёт по Морскому министерству за 1911 г. — СПб, 1912. С. 18.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: