Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кооперативные союзы также были не без греха. Несмотря на то, что в 1920-е гг. кооперация в Сибири развивалась весьма успешно, она не справлялась с розничной торговлей. Кооперативы по разнарядке получали от госторгов определенное количество товаров и не могли его быстро реализовать. Тогда, в обход государственных постановлений, часть товаров они продавали частникам, и те ее реализовывали, но, разумеется, по более высоким ценам.

Больше всех торговую политику государства нарушали, конечно же, нэпманы. Несмотря на борьбу с частным оптом, крупные оптовые торговые фирмы продолжали существовать под маской ОВК. Как уже говорилось выше, ОВК гораздо больше занимались торгово-посреднической деятельностью, нежели кредитными операциями. Как правило, они закупали у государственных организаций крупные партии товара, а затем перепродавали его частным розничным торговцам. Эти общества стали дополнительным звеном в торговой цепи, но звеном отнюдь не лишним. Общества считались надежными партнерами, пользовались авторитетом у госорганов, которые охотно вели с ними дела. В свою очередь, ОВК отлично знали своих клиентов – мелких розничных торговцев, знали, кому можно доверять, а кому нет. Таким образом, ОВК способствовали развитию здоровых коммерческих отношений. Однако они являлись дополнительной инстанцией на пути товара от производителя к потребителю, а это очень не нравилось властям.

Несмотря на угрозу уголовной ответственности, нэпманы нарушали свои обязательства относительно цен. Регламентация цен убивала свободную коммерцию, делала ее невыгодной, поэтому частники не подчинялись данному постановлению власти. Кстати, сделать это было не так уж трудно. В каждом округе проверкой цен занимался, как правило, один человек. Предприниматели прекрасно его знали. Как только проверяющий заходил в магазин, цены в нем сразу резко снижались.

Несмотря на множество отклонений от плана, проведение комплекса мер, направленных на «приручение» частника, дало в целом положительные результаты. В конце 1926 г. Наркомат внутренней торговли признавал, что в деле государственного регулирования частной торговли достигнуты определенные успехи, частника удалось поставить на службу государству [436] ГАНО. Ф. Р-1073. Оп. 1 а. Д. 6. Л. 1 (доп.).

.

Нэпманы тоже смирились с государственной торговой политикой. Конечно, эта политика практически ликвидировала частную оптовую торговлю и положила предел развитию частной розничной сети, но она не была направлена на уничтожение частного сектора экономики вообще. Нэпманы, ухитрявшиеся выживать и в более сложные времена, сумели приспособиться к новой обстановке [437] См.: ГАНО. Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 69. Л. 108–109.

. Единственное, с чем частные предприниматели никак не могли примириться, – это недостаточное снабжение их кредитами и товарами. Они обвиняли государственные органы в том, что те, имея свободные денежные и товарные ресурсы, не используют их сами и не отдают частникам. Отчасти эти обвинения были справедливыми, отчасти нет. Дело в том, что банки порой сами остро нуждались в деньгах, а госторги недополучали положенные им по плану товары. Снабжение Сибири было отвратительным (табл. 22). От этого страдали не только частные, но и государственные и кооперативные торговые организации.

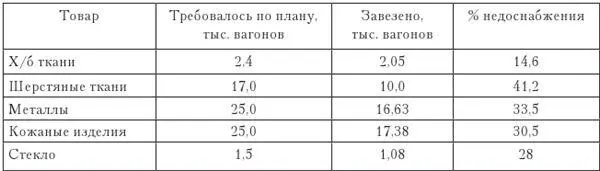

Таблица 22

Завоз промышленных товаров в Сибирь в 1927 г. *

*Составлена по: Жизнь Сибири. 1927. № 9/10. С. 100.

Впрочем, нэпманы находили выход из этой ситуации. Лишенные возможности покупать товар на государственных оптовых складах, они получали дефицитные вещи в государственных и кооперативных розничных магазинах. Поскольку розничным предприятиям было запрещено продавать большое количество товаров в одни руки, нэпманы нанимали безработных, и те покупали все необходимое [438] Советская Сибирь. 1929. 13 сент.

.

Предпринимательство подобного рода не приносило никакой пользы экономике. Государство пыталось бороться со спекуляцией путем введения все новых и новых ограничений, но лишь усугубляло ситуацию. Постепенно почти вся частная торговля приобретала спекулятивный характер. Параллельно частные торговцы уходили в теневую экономику. К началу 1930-х гг. легальная частная торговля сохранилась только в форме базарной и барахольной торговли.

В период нэпа частный капитал занял ведущие позиции в сфере услуг. К ней относились предприятия общественного питания, гостиницы и различные увеселительные заведения. Множество предприятий подобного рода появилось сразу же после введения нэпа. Частные предприятия успешно конкурировали с государственными и кооперативными. Дело в том, что в сфере услуг особое значение имеет умение обращаться с клиентами. В этом отношении частные предприятия не имели себе равных. Единственным преимуществом государственных и кооперативных организаций была дешевизна оказывавшихся ими услуг. Но население предпочитало заплатить подороже, но вкуснее поесть или комфортнее отдохнуть.

Частные предприятия общественного питания и гостиницы отличались чистотой, приятным интерьером, спокойной обстановкой и прекрасным качеством обслуживания. Если государственные и кооперативные предприятия ориентировались преимущественно на потребности малообеспеченной части населения, то нэпманы стремились удовлетворить всех клиентов. Частные предприниматели содержали как дешевые закусочные и постоялые дворы, так и дорогие рестораны и гостиницы. Нэпманы привлекали население при помощи различных скидок и подарков постоянным клиентам.

Нэпманам принадлежали многие увеселительные заведения Сибири. Например, все пять постоянных цирков, находившихся в Сибирском крае, являлись собственностью Ефима Михайловича Ефимова. Частники владели почти всеми биллиардными, кабаре и прочими заведениями «легкого жанра». В условиях, когда государственной индустрии развлечений практически не существовало, частные заведения пользовались громадной популярностью.

Предпринимательская деятельность в сфере услуг была связана с немалыми трудностями. Во-первых, организация и содержание ресторана, гостиницы или кабаре требовали значительного вложения средств. Во-вторых, на предприятиях сферы услуг работало, как правило, довольно много наемных рабочих, а это создавало дополнительные проблемы, особенно во взаимоотношениях с профсоюзами. В-третьих, контроль над предприятиями такого рода со стороны государственных органов был намного жестче, нежели в сфере торговли. Рестораны и гостиницы находились на виду, поэтому выявить их реальное финансовое состояние не представляло особого труда. Наконец, владельцы предприятий сферы услуг в силу специфики своего дела особенно сильно страдали от различных повинностей, накладываемых властями. Например, в 1924 г. Новониколаевский горсовет прислал в частный ресторан «Россия» 3 тыс. «кирпичей» (в мае 1924 г. бюро Новониколаевского губкома РКП(б) одобрило выпуск специальной карточки «Кирпич на дом памяти В.И. Ленина» стоимостью 10 коп. в количестве 1 млн экз.) с требованием их реализовать. Хозяева ресторана вынуждены были на каждый обед накладывать в качестве торговой «нагрузки» по «кирпичу». В результате предприятие лишилось клиентов [439] Советская Сибирь. 1924. 26 авг.

.

Интервал:

Закладка: