Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

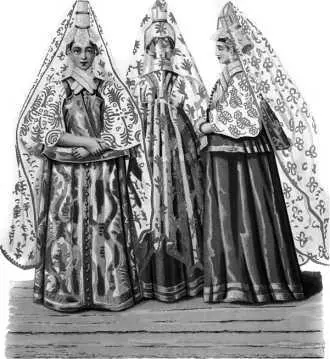

Летний женский наряд. Торжок. Начало XIX в.

Рисунок академика Ф.Г. Солнцева из альбома «Древности Росийского Государства» (1851).

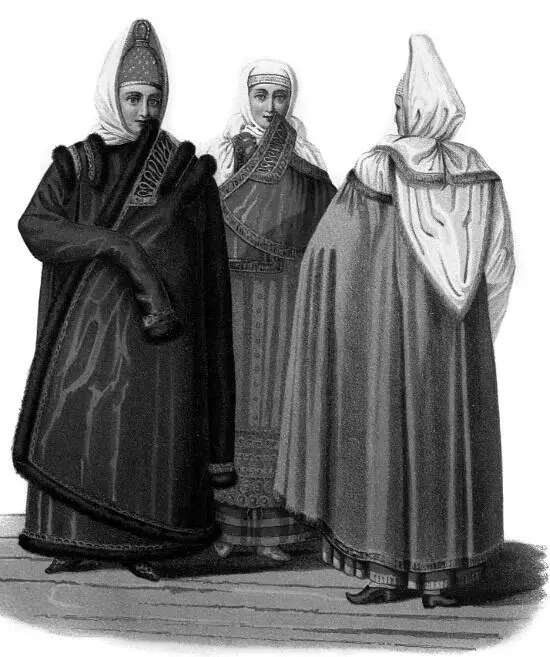

Одежда восточных славянок была проста по покрою и внешне походила мужскую. В ней использовались те же сочетания белого и красного цветов в вышивках червлёной нитью по белёному холсту, те же прямые, свободные формы, те же ткани. Но женское платье – древняя роба, рубаха – было мягче и длиннее, узор на нем тоньше и богаче. Самым существенным отличием в одежде был обязательный головной убор. Наиболее простые и древние его виды представляли собою обережный покров – полотенчатый кусок ткани (убрус, повойник), закрывавший волосы и спускавшийся на плечи, спину и грудь. Уборы видоизменялись от плата (платка), сороки с позатыльником и крылышками до сложного сборника, состоявшего из начельника с кичкой и кокошником, махров, украшавших косу, височных колец, колтов, серёг, свисавшей на лоб или прикреплённой к косе ряски из ниток речного жемчуга или стеклянного бисера (от арабского buser с тем же значением).

В древности украшения несли двойной ограждающий смысл: их золото, серебро, бронза, самоцветные камни или крашеное стекло привлекали светлые силы и отпугивали духов тьмы. Одежда и головной убор женщины необычайно почитались, поскольку выполняли роль оберегов. Они защищали не только от холода, но и от позора «постыдного вида», от призора «воздействия злых духов» и сглаза «колдовской порчи».

Наряд пожилых горожанок. Торжок. Начало XIX в.

Рисунок академика Ф.Г. Солнцева из альбома «Древности Росийского Государства» (1851).

Зимний женский наряд. Торжок. Начало XIX в.

Рисунок академика Ф.Г. Солнцева из альбома «Древности Росийского Государства» (1851).

Самым священным, хотя и очень простым украшением-оберегом считались нагрудный крест и крестовидный узор. Вышитые косые кресты ограждали все отверстия одежды: опоясывали, часто в несколько рядов, ворот, запястья, полы, нижние кромки. В виде креса плели лапти и кожаные плетешки, завязывали онучи, защищавшие лодыжки, заплетали косы и изготовляли накосники, пеленали новорождённых, укутывали больных детей. Другим оберегом являлись костровидные и опоясывающие узоры в сочетании с подвесками: пояса и перевязи, венцы, налобные повязки, шейные гривны, ожерелья (бусы, мониста, пронизки, цепочки), наручи (поручи или обручи), перстни. К глубокой древности восходил обычай носить под одеждой, не снимая, червлёную и витую нить-поясок, у русских крестьянок он сохранялся до начала XX века. Такой же нитью опоясывали новорождённых, обвязывали им запястья и лодыжки.

Замужество, крепкий брак считались богоугодным делом, но не всем было суждено найти супруга. Девами называли не только молодых, но и тех, которые не вышли замуж. Они посвящали себя небесному божеству и участвовали в религиозных таинствах, о чём может свидетельствовать индоевропейский корень *dev-/div-, родственный древнеиндийскому deva (буквально «небесный», от *div- «сиять»), другой смысловой ряд ведёт от этого корня к словам дивный и дивый («девственный») в значении «нетронутый, неведомый».

Детство, девство, замужество, старчество – четыре главных срока жизни древнерусской женщины – соответствовали подобным срокам жизни мужской. По преимуществу женскими являлись погребальные и поминальные обряды. Обмывание, обряжение и оплакивание умерших, посещение их могил знаменовало верную любовь, прощание-прощение и исполнение «последнего долга». К обычаю помин, поминок (молитвенного воскрешения умершего в памяти) восходят самые древние произведения устной словесности – пронзительные по духовной напряженности мольбы, плачи, причитания:

Со восточной со сторонушки

Подымалися да ветры буйные,

Со громами да со гремучими,

С молоньями да с падучими.

Пала, пала с небеси звезда

Всё на батюшкову на могилушку /…/.

Расшиби-ка ты, громова стрела,

Ещё матушку да мать сыру землю!

Развались-ка ты, мать земля,

Что на все четыре стороны!

Откройся да гробова доска,

Распахнитесь да белы саваны,

Отвалитеся да ручки белые

От ретивого от сердечушка!

Обернись-ка, да мой родимый батюшка,

Перелётным ты, да ясным соколом, /…/

Прилети-ка ты, мой батюшка,

На свой, да на высок терем,

Ты послушай-ка, любимый батюшка,

Горе-горьких наших песенок /…/. [631]

Этот плач по отцу наполнен верой в бессмертие души, способной по молитве близких воскреснуть и в виде «ясна сокола» (ясный «огненный, лучезарный, горящий»), воспарить над родными местами, перед тем как устремиться в небесную обитель. Этнографические записи XIX–XX веков сохранили следы старинных обрядовых плачей и молитв. Дар прощального «отпевания» умерших из поколения в поколение передавали вопленицы, плакальщицы. Свое призвание они видели в непрестанном, до скончания жизни поминовении покойных родственников и близких людей. Молитвы матери, жены, сестры, дочери заставляли отступать зло мира. Их отношение к смерти было чуждо страха, вера не знала суеверных преград, не останавливалась перед «нечистой силой» и земной кончиной. В знак посмертной преданности и «соумирания» с мужем вдовы посыпали головы землёй или пеплом, символически повторяя обряд погребения с мужем в земле [632]или сожжения с ним на погребальном костре ради совместного вознесения с его душой в небо.

Священные заклинания против сил зла, сохранившаяся в виде позднейших заговоров, воспринималась женщинами как духовная брань, происходящая в местах «разгула» нечистых духов – «в диком поле», «среди леса дремучего», ночью. Неколебимая вера в силу слова отразилась в церковной поговорке: «материнская молитва со дна моря достаёт». Молитвенное слово всегда было «со властью». Ему в помощь призывались все стихии мира и все его обитатели: «Разрыдалась я, раба Божия Марья, в высоком тереме родительском с красной утренней зари, во чисто поле глядючи на закат ясна солнышка. Досидела я до поздней вечерней зари, до сырой росы, в тоске, в беде. Придумалось мне заговорить тоску лютую, кручину горькую. Пошла я во чисто поле, взяла свечу обручальную, достала плат венчальный, почерпнула воды из загорного студенца. Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою прозорочною («волшебной, заговорённой» – В.Б.) и возговорила громким голосом: “Заговариваю я своего ненаглядного дитятку над свежею водою, над платом венчальным, над свечою обручальною /…/. А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким – в ночи и в полуночи, в пути и дороженьке, во сне и наяву – укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, укрыт в огне от сгорания. А будь мое слово сильнее воды, выше горы, тяжелее золота, крепче горючего камня Алатыря, могучее богатыря /…/”». [633]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: