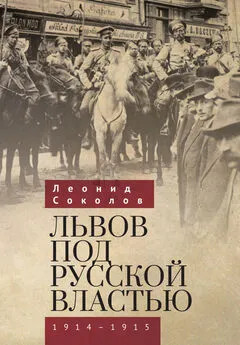

Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915

- Название:Львов под русской властью. 1914–1915

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907189-26-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915 краткое содержание

Львов под русской властью. 1914–1915 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Свято Георгиевский храм во Львове

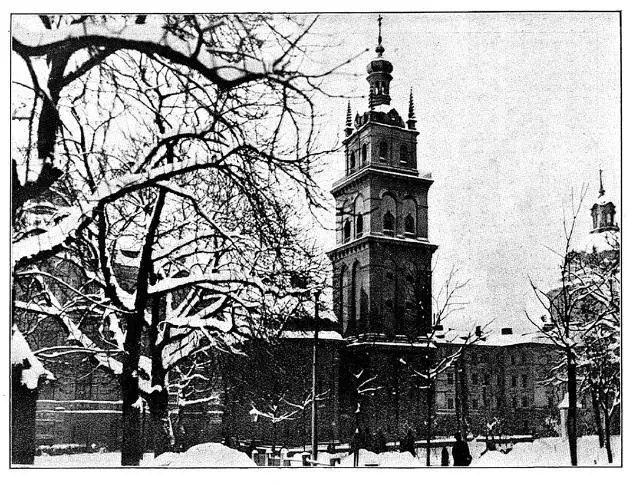

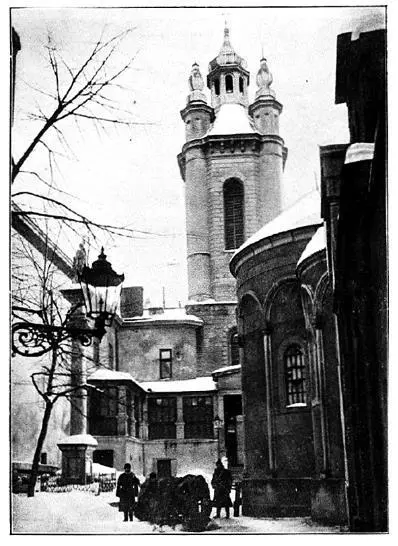

Львов. Успенская (Волошская) церковь. Зима 1914 1915 гг.

Львов. Церковь Преображения Господня

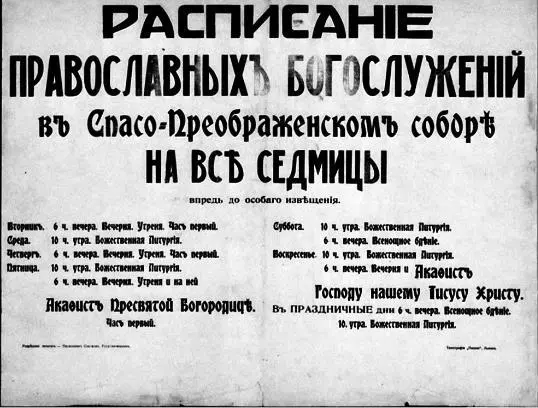

Расписание православных богослужений

Мало того, власти не только сдерживали неуместную в данном случае инициативу низовых чиновников, но даже стали препятствовать переходу в православие тех приходов, где было заявлено о желании перейти в православие. Так, на проходившем в воскресенье 22 февраля (7 марта) 1915 года в Александровском зале Петроградской Думы собрании Галицко-русского общества, председательствующий Д.Вергун сообщил, «как из боязни, чтобы не подумала Европа, что мы хотим забирать местных жителей в православие, русская власть стала чинить препятствие тем, которые заявляли о желании перейти из унии в православие» .

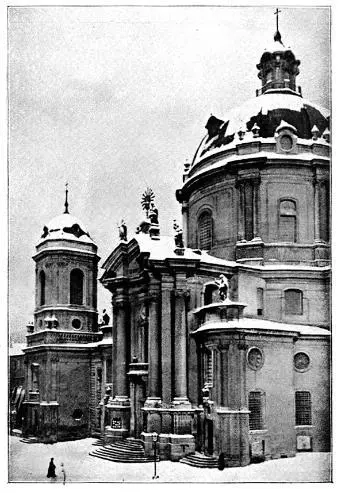

В начале ХХ века во Львове была только одна православная церковь – Свято-Георгиевский храм на улице Францисканской. После вступления во Львов русских войск и прибытия архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия эта церковь стала кафедральным собором. Православные богослужения также иногда совершались в униатских (греко-католических) церквах – в Успенской на улице Русской и в Преображенской на улице Краковской.

Канцелярия архиепископа Евлогия находилась по адресу улица Набеляка, № 37а.

Поскольку Свято-Георгиевский храм имел весьма незначительные размеры, требовалось найти более просторные помещения для православных богослужений.

11 (24) ноября 1914 года в приспособленном под храм помещении пакгауза при Эвакуационной комиссии, неподалеку от главного вокзала, торжественно в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры государыни императрицы, была освящена вторая православная церковь во Львове. Чин освящения совершил миссионер Демидов, произнесший соответствующее торжеству слово. Новый храм именовался Свято-Никольским, а в просторечии его называли Эвакуационным.

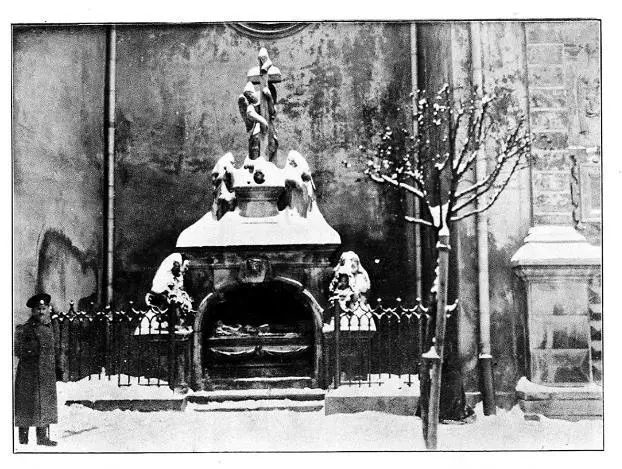

Львов. Армянский собор. Зима 1914 1915 гг.

Львов. У Кафедрального костела. Зима 1914 1915 гг.

Затем начальником львовского гарнизона была устроена для войск, не имевших возможности по недостатку места во львовских храмах удовлетворить своим религиозным потребностям, православная церковь в бывшем манеже на улице Ветеранов, возле управления этапного коменданта (ул. Клепаровская, 22).

Торжественное освящение этой новой церкви состоялось 1 (14) февраля 1915 года, в 9 часов утра. Чин освящения совершил епископ Трифон в сослужении шести священников. Новая церковь, в которой свободно могли поместиться 6000 человек, была заполнена молящимися, как из военных, так и из местных русских людей.

В православном гарнизонном храме Пресвятой Богородицы “Утоли моя печали” совершались ежедневные богослужения: литургия – в 9 часов утра и вечерня в 6 часов вечера. Обычно этот храм назывался просто Гарнизонным или Манежным.

Также с 1 (14) февраля православные богослужения в Преображенской церкви стали происходить постоянно и правильно по всем воскресным и праздничным дням.

Таким образом, с этого дня православные богослужения во Львове совершались в четырех храмах: в Свято-Георгиевском (ул. Францисканская, 3), Эвакуационном (Гродецкая ул., около главного вокзала), Манежном (ул. Ветеранов, около управления этапного коменданта на ул. Клепаровской, 22) и Преображенском (Краковская ул.).

А в апреле сообщалось о предстоящем освящении еще одного православного храма во Львове:

«Сегодня, 4 апреля, преосвященнейшим Евлогием будет освящен новый православный храм – в усадьбе Народного Дома, по ул. Зыбликевича, № 24, который до недавнего времени, как известно, находился в ведении униатского женского ордена “василианок”, а затем, когда последние по решению суда принуждены были его оставить, был совершенно опустошен и кощунственно осквернен этими благочестивыми монахинями. Настоятелем храма остается прежний, присоединившийся ныне к православию, священник о. Иосиф Тягнибок» .

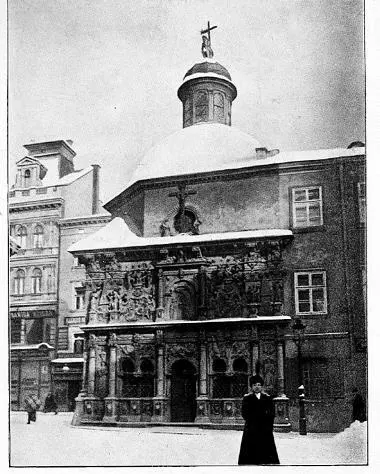

Львов. Часовня Боимов. Зима 1914 1915 гг.

Львов. Костел Доминиканов. Зима 1914 1915 гг.

К февралю 1915 года в Карпатской Руси, по сообщению архиепископа Евлогия, было уже открыто 100 православных приходов, и количество их должно было постепенно возрастать.

Открытые приходы обслуживались частью местными бывшими униатскими священниками, частью присланными из Холмской и Волынской епархий, а также иеромонахами, преимущественно Почаевского монастыря.

Так как предполагалось открытие новых приходов, св. Синод предложил архиереям юго-западных и малороссийских епархий обратиться к подчиненному духовенству с приглашением поехать в Галичину, на открывающиеся там новые приходы. В виду неокончательного еще устройства дел в Галичине поездки эти с разрешения Синода полагалось считать не переводом, а командировкой, и выехавшие из России в Галичину священники должны были сохранять за собой свои приходы, управление которыми переходило к временным заместителям из числа заштатных священников.

Прибывшим в Галичину священникам предоставлялось право по окончании войны или возвратиться в Россию в свои приходы, или же остаться в новоприобретенном крае.

Содержание командируемым в Галичину священникам определялось из средств Синода в 100 рублей в месяц.

Оставленный австрийцами Львов был занят русскими войсками без боя, а значит, и без потерь. Но затем с полей сражений, происходивших вблизи Львова, в город стали доставлять тысячи раненых, многим из которых медицина уже не могла помочь, и, следовательно, возник вопрос о месте для захоронения умерших. Вначале городские власти открыли для захоронений закрытое с 1893 года старое кладбище на улице Стрыйской, а затем для погребения умерших был выделен участок земли на восточной окраине города за Лычаковской рогаткой. Здесь на возвышенности, с которой открывался великолепный вид на город, было устроено Русское военное кладбище, получившее название “Холм Славы”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915 [litres]](/books/1143490/leonid-sokolov-lvov-pod-russkoj-vlastyu-1914-191.webp)