Матвей Полынов - СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.

- Название:СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-224-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Матвей Полынов - СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг. краткое содержание

СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На предприятиях, стройках и в организациях использовались следующие основные формы подготовки новых рабочих: обучение индивидуальным методом; бригадно-групповым; обучение курсовым методом с отрывом и без отрыва от производства. О масштабах подготовки рабочих кадров самими предприятиями говорят следующие данные: в 1965 году — 3407 тыс. человек; в 1975 г. — 7391 тыс.; в 1985 году — 7096 тыс. человек [1002] Труд в СССР. Стат, сборник. М., 1968. С. 320–321; Труд в СССР. Стат, сборник. М., 1988. С. 102.

. Однако в эти годы наблюдалась тенденция сокращения численности рабочих, подготовленных на производстве.

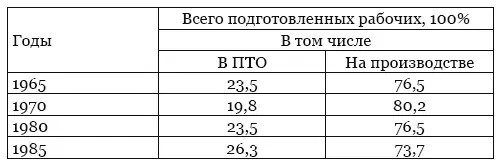

Статистические материалы позволяют выявить соотношение подготовленных рабочих кадров в системе профтехобразования и непосредственно на производстве.

Таблица 22

Рассчитано по: Труд в СССР. Стат, сборник. М., 1968. С. 308–309, 320–321; Труд в СССР. Стат, сборник. М., 1988. С. 101–102.

Таблица 22 констатирует, что основная масса рабочих для народного хозяйства подготавливалась самими предприятиями.

Важным показателем профессионально-квалификационного уровня рабочих наряду с их подготовкой является рост производственной квалификации, которая длится обычно на протяжении всего трудового пути каждого рабочего.

Если подготовка новых рабочих кадров осуществлялась не только на производстве, но и в системе профессионально-технического образования, а частично в общеобразовательной школе и техникумах, то повышение квалификации рабочих целиком происходило на производстве, носило также массовый характер и осуществлялось многообразными путями. На производстве действовала целая система различных форм повышения квалификации рабочих: производственно-технические курсы, школы хозяйствования, курсы целевого назначения, школы передовых приемов и методов труда, курсы бригадиров.

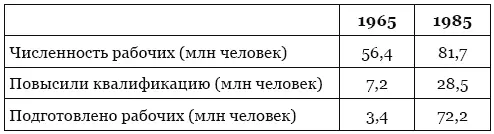

Если проследить количество и удельный вес рабочих, повысивших свою квалификацию в течение двадцатилетнего периода — с 1965 по 1985 гг. — то можно обнаружить тенденцию к увеличению. Так, в 1965 году через все формы повышения квалификации прошли 7,2 млн рабочих, а в 1985 году — 39,5 млн [1003] Труд в СССР. Стат. сб. М., 1968. С. 320–321; Труд в СССР. Стат. сб. М., 1988. С. 102.

. В системе повышения квалификации обучалось от 12,7 до 35,0 % рабочих.

Таблица 23

Рассчитано по: Труд в СССР. Стат. сб. М., 1968. С. 320–321; Труд в СССР. Стат. сб. М., 1988. С. 26, 102–103.

Примечательно, что количество рабочих, повысивших квалификацию в указанные годы, было больше, чем обученных новым профессиям, соответственно более чем в 2 и 2,5 раза. Такое соотношение, на наш взгляд, можно объяснить в первую очередь тем, что в условиях, когда количественный рост рабочих замедлился, а затем практически прекратился, на первый план выдвинулись проблемы, связанные с усилением их качественного развития.

В системе подготовки рабочих и повышения их квалификации на производстве большое значение приобретал вопрос овладения рабочими вторыми или смежными специальностями. Овладение вторыми специальностями увеличивает производственную значимость рабочего, способного к взаимозаменяемости профессий внутри бригады, звена. Такой рабочий приносит больше пользы производству, успешнее справляется с производственным заданием. Приобретение рабочими вторых (смежных) профессий уменьшает потребности предприятий в дополнительной рабочей силе, сокращает простои механизмов и оборудования, снижает затраты живого труда на производство продукции, повышает производительность труда. Рабочие на опыте убеждаются в необходимости использования в трудовом процессе более широкой специализации. Хотя многие рабочие владели двумя или более профессиями, однако, это потенциальное богатство использовалось нерационально. По данным С. Я. Батышева, в середине 1980-х годов в среднем только 2 % рабочих совмещали профессии. На некоторых участках, где испытывался дефицит рабочих кадров, численность рабочих, совмещающих профессии, достигала 10 % и более общей их численности [1004] Батышев С. Я. Реформа профессиональной школы. Опыт. Поиск. Пути реализации. М., 1987. С. 258.

.

Нужно, правда, иметь в виду, что в условиях плановой экономики овладение вторыми или смежными профессиями играет значительно меньшую, чем в условиях рыночных отношений, роль. При плановой экономике, как известно, не существует рынка труда. В рыночной экономике рабочий, владеющий несколькими профессиями, чувствует себя гораздо увереннее на рынке труда, так как это повышает его социальную мобильность и конкурентоспособность. У такого рабочего значительно больше шансов найти работу, по сравнению с теми, кто не владеет несколькими профессиями. На Западе принято считать, что рабочий должен иметь как минимум три профессии, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда [1005] Смирнов И. Айсберг безработицы: своей подводной частью он захватывает миллионы // Рабочая трибуна. 1993–3 декабря.

.

Положительную роль в повышении профессиональной квалификации рабочих играло их участие в работе кружков качества. Они существовали практически на всех крупных и средних предприятиях. В этих кружках рабочие и инженерно-технические работники обсуждали производственные проблемы, вносили предложения, направленные на рационализацию производства.

Кружки качества функционировали не только в нашей стране, но и на промышленных предприятиях почти 40 капиталистических стран. Так, в японской промышленности по некоторым данным в них участвовало от 80 до 90 % рабочих. Кружки качества состояли из групп рабочих и служащих от 3 до 12 человек одного производственного подразделения (отдела), которые, как правило, один раз в неделю в течение одного часа обсуждали проблемы, возникающие в их работе [1006] Кружки качества на японских предприятиях. М., 1990. С. 7, 29–30.

.

На советских предприятиях существовала и такая форма повышения профессиональной квалификации как наставничество. Наставники помогали не только профессиональному становлению молодых рабочих, но и способствовали более быстрой адаптации их в трудовом коллективе. Наставниками являлись передовые рабочие, а Советы наставников нередко возглавлялись Героями Социалистического труда, лауреатами Государственных премий. В частности, в 1986 году Совет наставников Ленинграда возглавлял Герой Социалистического Труда В. Ф. Захаров [1007] ЦГА ИПД СПб. Ф. 25. Оп. 157. Д. 75. Л. 53

, а на Ленинградском металлическом заводе такой Совет возглавлял Герой Социалистического Труда В. Я. Тарасов [1008] Там же. Л. 19.

.

Интервал:

Закладка: