Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Название:Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках краткое содержание

Джон Бушнелл — профессор Северо-западного университета в США (Northwestern University).

Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

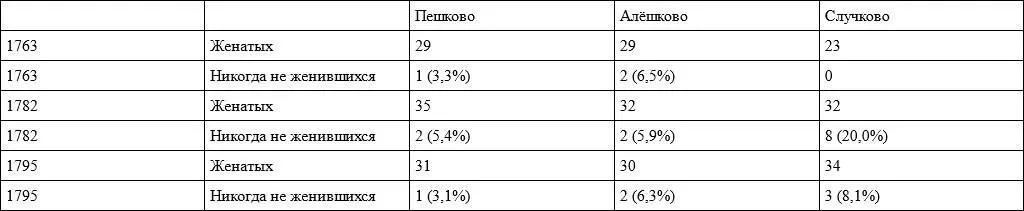

В таблицах 3.1 и 3.2 показаны число и процент дворцовых крестьян и крестьянок 25 лет и старше в приходе с. Купля, которые никогда не вступали в брак, по материалам ревизий 1763, 1782 и 1795 гг.

Таблица 3.1. Сопротивление браку в приходе с. Купля среди дворцовых мужиков 25 лет и старше, 1763–1795

Таблица 3.2. Сопротивление браку в приходе с. Купля среди дворцовых крестьянок 25 лет и старше, 1763–1795

Как показывают таблицы, у этих трех деревень демография была разная, при этом особо примечателен контраст между Пешково и Случково. С 1763 по 1795 г. Пешково пребывало в демографическом гомеостазе, и брачность была почти универсальной. Доля мужчин и женщин, никогда не вступавших в брак, была выше одного процента, который, по оценке Бориса Миронова, был в XVIII в. типичен для российского крестьянства в целом, но мы, как правило, предполагаем, что небольшой отход от универсальности объясняется случайными колебаниями в масштабах очень маленького населения: в Пешково один не вступивший в брак человек сокращал брачность на 3 % [305] Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 2-е изд. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. С. 172.

. Дворцовые крестьяне Случково жили, как может показаться, в совершенно другом мире: в 1763 г. 27 % взрослых женщин в этой деревне никогда не вступали в брак, а в 1795 г. процент оставшихся в девках женщин 25 лет и старше достиг здесь поразительной цифры — 44 %. Поскольку большинство мужчин в Случково по-прежнему женились, делать они это могли, только привозя невест со стороны. В Случково скапливались женщины: к 1795 г. женщины 25 лет и старше превосходили числом мужчин старше 25 в соотношении 61 к 37. Такое случайными отклонениями не объяснишь.

Заголовки к таблицам 3.1 и 3.2 предвосхищают мое объяснение: женщины, родившиеся в Случково, массово отказывались выходить замуж; несколько меньший, но — по русским стандартам — все-таки весьма необычный процент женщин также отказывался брачиться и в Алёшково. Это утверждение сложнее, чем может показаться на первый взгляд, потому что в нем содержится тезис о том, что женщины сами, а не их отцы и матери за них принимали решение не вступать в брак. Я представлю обоснование этого заявления позже. На данном этапе я рассмотрю — с намерением отвергнуть — ряд других возможных объяснений такого дисбаланса полов.

Вдовы могли в значительной степени численно превосходить вдовцов, например, как это было в деревнях, которые будут рассмотрены в последующих главах. В таких случаях вдовы, учтенные в числе когда-то состоявших в браке, могли бы нарушить баланс в соотношении полов даже там, где крестьяне все поголовно вступали в брак. Но в наших трех дворцовых деревнях ситуация складывалась по-другому: в 1795 г. вдовцы в Пешково превосходили по численности вдов в отношении шесть к четырем, в Алёшково четыре к двум, а в Случково было по пять человек тех и других.

Другое возможное объяснение гендерного дисбаланса, с которым не так легко расстаться, — это воинская повинность: как и по всей России, она нанесла большой урон мужскому населению в приходе с. Купля. В период между 1763 и 1795 гг. 29 дворцовых крестьян из прихода с. Купля были забраны в солдаты пожизненно либо до увольнения по инвалидности. Во время ревизии, предшествующей их набору, были отмечены их возрасты, а при следующей ревизии указан год набора. Мы можем рассчитать их возраст в момент набора: тринадцати из них было от 15 до 19 лет, девяти — 20–24, трем — 25–29, четырем — за 30, а самому старшему — 39. В ревизских сказках названы четыре жены-солдатки (их мужьям в момент набора было 22, 25, 33 и 34), но их не учитывали при подсчете населения, так как они уже не были по закону привязаны к этой деревне. Без сомнения, и у других рекрутов были жены, не оставившие следа в ревизских сказках [306] Жены рекрутов были вольны (получали вольную, если были крепостными) уехать из мужниной деревни в поисках работы, вернуться в родительский дом или последовать за мужьями. Если рекрут женился после предыдущей ревизии и был призван на военную службу до следующей ревизии, его жена вообще не попадала в список его домохозяйства, и поэтому не было необходимости объяснять, почему она там больше не числится. Многие жены рекрутов, таким образом, не запечатлены в ревизских сказках. Возможно также, что некоторые мужчины, родившиеся после ревизии 1763 г., были призваны на службу до ревизии 1782 г.

.

Рекрутов набирали неуклонно, но неравномерно, в соответствии с потребностью армии в живой силе. Армия решала, сколько ей нужно солдат, государственные органы высчитывали, сколько нужно для этого взять рекрутов с 100 или 1000 мужчин, переписанных во время предыдущей ревизии, затем определяла квоты территориальным административным единицам в зависимости от размера их населения [307] Бескровный Л. г. Русская армия и флот в XVIII веке (очерки). М.: Военное издательство, 1958. С. 33–39, 293–302. Это издание содержит описание функционирования системы и список всех наборов в армию с указанием по каждому соотношения количества рекрутов к количеству учтенных ревизиями мужчин — с 1726 г. до конца XVIII в.

. Решение о количестве рекрутов, которое должны поставить деревни прихода с. Купля, принималось дворцовым управлением Красносельской волости. В период 1763–1782 гг. базисное мужское население — общее число по результатам ревизии 1763 г. — насчитывало 203 души. 16 призванных на военную службу до ревизии 1782 г. составляли 7,9 % от мужского населения, имевшегося в наличии на 1763 г.; 13 мужчин, забранных в период между 1782 и 1795 гг., составляли 5,9 % от мужского населения 1782 г., насчитывавшего 220 душ. Это лишь слегка превышало среднюю квоту набора среди других дворцовых крестьян волости [308] В выборке из семи деревень (Лучинсково, Светильново, Морозовки, Шубино, Ветельницы, Купреяново, Княжичи, Арефино) в 1763–1782 гг. рекрутчина забрала 6 % мужчин, переписанных во время ревизии 1763 г. (ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 120. Л. 102–164, 175–182, 191 об. — 200). В выборке из пяти деревень (Светильново, Шубино, Ветельницы, Купреяново, Княжичи) в 1782–1795 гг. в армию ушло 5,8 % мужского населения (Там же. Д. 202. Л. 104–132 об., 143–152 об., 173–178 об.).

.

Значительно лучше виден эффект воинской повинности в разрезе десятилетней когорты. В период с 1763 по 1772 г. армия забрала 10 из 49 дворцовых крестьян (20,4 %), которым исполнилось 15 лет (в тот период минимальный возраст призывника). Из 41 мужика, кому исполнилось 15 в период с 1773 по 1782 г., забрали 12 (29,3 %). Из 40 мужиков, которым исполнилось 15 в период между 1783 и 1792 гг., к 1795 г. забрали только троих (7,5 %), но рекрутчина обрушится на них с особой силой во время войн 1790-х и в начале XIX в. За весь период 1763–1795 гг. дворцовые крестьяне прихода Купля отдали армии 26 из 137 мужчин (18,9 %), которым исполнилось 15 лет после 1763 г. (вдобавок к еще 3, которым 15 исполнилось раньше, но забрали их после 1763 г.). Это грубая оценка влияния воинской повинности на наличие мужчин брачного возраста на 1795 г. Здесь не только не учитываются юноши моложе и немного за 20 лет, призванные после 1795 г, но также не принимается в расчет и постепенное сокращение численности каждой призывной когорты по причине смертности. Мы можем с уверенностью сказать, однако, что в приходе с. Купля в последней трети XVIII в. каждый дворцовый крестьянин, доживший до 15 лет, подвергался более чем 25-процентному риску загреметь в армию на всю жизнь. Можно утверждать, что в этом приходе армия поглощала свыше 20 % из каждого поколения дворцовых крестьян, доживших до 15 лет. С мужской половины дворцового крестьянства прихода с. Купля воинская повинность собрала свою десятину в двойном размере. Это и могло быть, на первый взгляд, причиной, по которой так много взрослых женщин в дворцовых деревнях остались без мужей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)