Дэвид Хоффманн - Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939

- Название:Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1300-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Хоффманн - Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939 краткое содержание

Дэвид Хоффманн — профессор Университета штата Огайо (Ohio State University) в США.

Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В России, в отличие от некоторых других европейских стран, рождаемость оставалась высокой на протяжении всего XIX столетия. Но, подобно остальным воюющим державам, Россия понесла тяжелые потери в Первой мировой войне: вкупе с потерями от Гражданской войны и последовавшего за ней голода они составили 16 миллионов человек [469] Coale А., Anderson В., Harm Е. Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century. Princeton, 1979. Р. 16; Lorimer F. The Population of the Soviet Union. Geneva, 1946. P. 40–41.

. Этот демографический катаклизм вызвал тревогу советского руководства и ученых и привлек повышенное внимание к статистике населения. Центральное статистическое управление составило подробную ежемесячную статистику потерь от Гражданской войны в каждой губернии и каждом уезде страны [470] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 21. Д. 3552. Л. 1–20. См. также: Аврамов В. Г. Жертвы империалистической войны в России // Известия Народного комиссариата здравоохранения. 1920. Т. 3. № 1–2. С. 39–42; Bagotzky S. Les pertes de la Russie pendant la guerre mondiale (1914–1917) // Revue internationale de la Croix Rouge. 1924. Vol. 61. P. 16–21.

. Кроме того, оно создало комиссию, изучавшую последствия потерь Первой мировой войны, и отметило, что от них серьезнейшим образом пострадал как рабочий, так и военный потенциал населения. Было указано, что «отвлечение от производительного труда многих миллионов наиболее трудоспособных элементов населения» должно незамедлительно стать предметом статистического исследования [471] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 21. Д. 25. Л. 17.

. Один советский профессор заявил, что довоенное население Российской империи, составлявшее 172 миллиона человек, в результате войн, голода и территориальных потерь сократилось до 90 миллионов. Также он заявил, что многочисленность населения является необходимым условием национальной безопасности, и предупредил: некоторые европейские страны, в частности Германия, угрожают обогнать Советский Союз по количеству жителей [472] Скробанский К. К. Аборт и противозачаточные средства // Журнал акушерства и женских болезней. 1924. Т. 35. № 1. Цит. по: Hyer J. Managing the Female Organism: Doctors and the Medicalization of Women’s Paid Work in Soviet Russia during the 1920s // Women in Russia and Ukraine / Ed. R. Marsh. New York, 1996. P. 117.

.

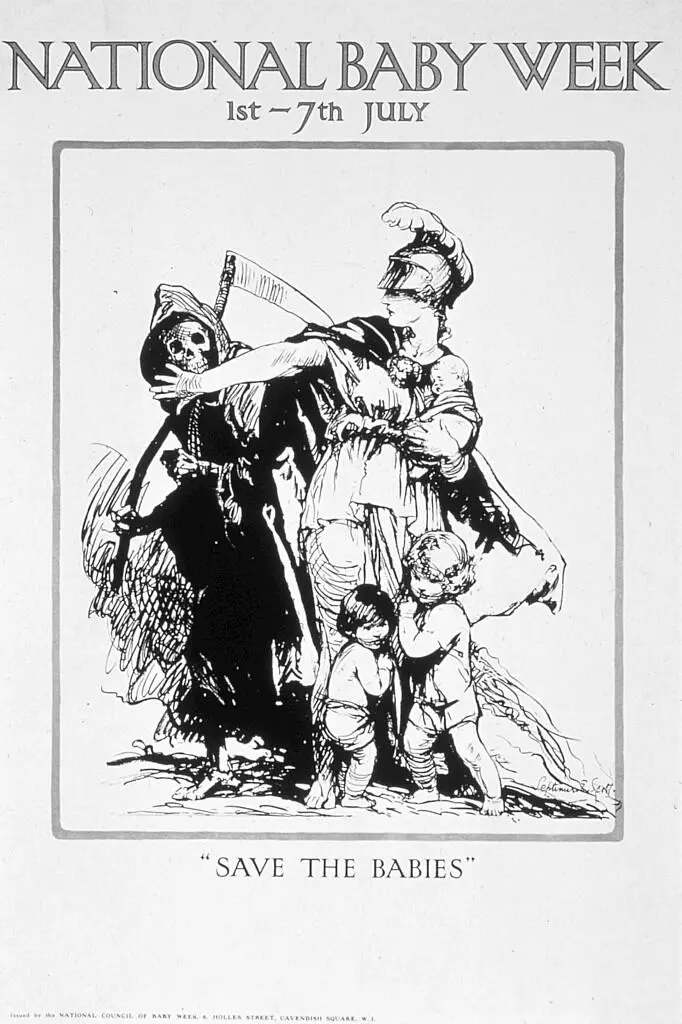

Ил. 8. Британский плакат к Национальной неделе младенца, 1918. Британия защищает младенца и маленьких детей от Смерти — фигуры в черном балахоне (Плакат UK 1562. Poster Collection, Hoover Institution Archives)

В 1920 году Наркомат здравоохранения создал собственную комиссию для учета «физически-материальных потерь населения и государства». Она свела в таблицы число умерших и число ставших инвалидами и беженцами в результате Первой мировой и Гражданской войн, а также изучила последствия эпидемий, изменения показателей рождаемости и смертности, психологические и физические последствия войны для детей и т. д. Результаты работы комиссии были опубликованы — с предисловием наркома Семашко, назвавшего это исследование первым шагом в «изучении последствий войны в области социально-биологической». Как он отметил, война оказывает «разрушительное влияние в области здоровья населения» [473] Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 годов. М., 1923. Семашко был не одинок в своем беспокойстве — см. написанную в 1922 году статью Питирима Сорокина «Верую, Господи!» (Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 47–53). См. также: Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). М.: Центральное статистическое управление, 1925. С. 5, 10.

. Статистическое исследование потерь военного времени, будучи, возможно, единственным способом оценить ужасающее количество смертей, превратило умерших людей в абстракцию и способствовало взгляду на население исключительно как на ресурс, который следует сохранять и использовать. Иллюстрацией этого статистически-бюрократического подхода могут служить доклады Центрального статистического управления, в которых рядом с цифрами людских потерь помещены цифры, отражающие число потерянных лошадей и общее количество лошадей, подлежавших мобилизации [474] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 21. Д. 25. Л. 77–78.

.

Несмотря на военные потери, рождаемость в Советском Союзе упала после войны не так сильно, как в странах Западной Европы. Советское общество в 1920-е годы еще было по большей части крестьянским, и рождаемость, вопреки смерти множества молодых мужчин в Первую мировую и Гражданскую, оставалась здесь высокой. Тем не менее советские чиновники и демографы продолжали внимательно отслеживать показатели движения населения и были встревожены резким падением фертильности, сопровождавшим индустриализацию, коллективизацию и голод 1932–1933 годов. Благодаря тому, что Центральное статистическое управление записывало ежегодные показатели рождаемости и смертности в каждом административном подразделении страны, советские чиновники знали, например, что в 1933 году из-за голода на Украине число умерших в Харьковской области почти вдесятеро превысило число родившихся [475] РГАЭ. Ф. 1562. С. ч. Оп. 329. Д. 21. Л. 125–127. Число рождений на Украине в целом составило в 1933 году 449 877, число смертей — 1 908 907.

. Обширное демографическое исследование, проведенное в 1934 году, показало, что с 1928 по 1932 год фертильность в СССР упала с 42,2 до 31,0 родившегося на тысячу человек. Более того, С. Г. Струмилин, автор исследования и один из ведущих советских специалистов по статистике, показал, что падение рождаемости напрямую связано с урбанизацией и работой женщин в промышленности — тенденциями, которых невозможно было избежать при продолжении индустриализации [476] Струмилин С. Г. К проблеме рождаемости в рабочей среде // Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 194–198.

.

Другим важным открытием Струмилина был тот факт, что среди различных групп населения меньше рожали самые высокооплачиваемые работники. Рабочие заводили детей реже, чем крестьяне, урбанизированные рабочие — реже, чем крестьяне, переехавшие в город, а белые воротнички рожали реже всех. Это открытие противоречило прежним данным, указывавшим на экономические трудности как на главную причину низкой рождаемости [477] Там же. С. 201–204; Дробижев В. З. У истоков советской демографии. М., 1987. С. 22.

. Советским ученым пришлось пересмотреть свое допущение, что фертильность вырастет по мере улучшения материальных условий жизни населения. Они все больше приходили к мысли, что низкая рождаемость связана с решением женщин делать аборт — решением, каковое, по мнению этих ученых, принимали женщины, которые вполне могли позволить себе иметь детей, но из личных соображений предпочитали их не заводить. Падение фертильности обострилось еще и из-за малочисленности поколения, начавшего заводить детей в середине 1930-х. Первая мировая война не только скосила поколение молодых людей, но и сильно сократила число детей, родившихся с 1915 по 1920 год. Таким образом, она уменьшила численность поколения, достигшего детородного возраста в середине 1930-х, что привело к дальнейшему падению рождаемости [478] Садвокасова Е. А. Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи. М., 1969. С. 28–29.

. В итоге советские чиновники стали беспокоиться о падении фертильности в такой же степени, как и их западноевропейские коллеги.

Интервал:

Закладка: