Сабин Дюллен - Уплотнение границ

- Название:Уплотнение границ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1073-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сабин Дюллен - Уплотнение границ краткое содержание

Сабин Дюллен — историк, доктор наук, профессор кафедры современной истории России и Восточной Европы в Институте политических исследований, специалист по международным отношениям и истории Советского Союза.

Уплотнение границ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

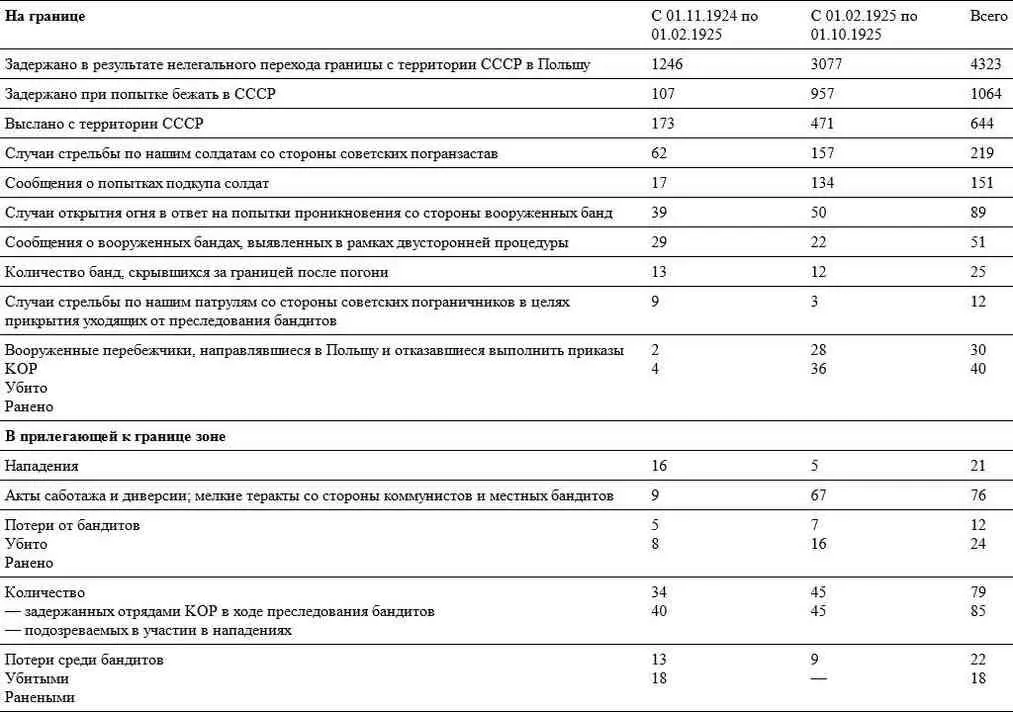

Таблица 2. Статистика происшествий на польской границе, согласно документам КОП (1925) [434] Сводная таблица, опубликованная в: Korpus Ochrony Pogranicza, w pierwszą rocznicę objęcia służby na wschodniej granicy Rzeczypospolitej: 1924–1925. Warszawa, 1925. Р. 8–9. Эл. доступ: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=10893&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=pl .

Кроме того, этот документ, изобилующий данными о численности, местоположении, подготовке банд, почти ничего не говорит об их конкретных действиях. Подобную информацию заменяет описание намерений. Из доклада можно узнать, что «по неизвестным причинам нападение не состоялось» или «попытки пересечь границу в конце концов не было». Постоянные переходы от прошедшего времени к настоящему и будущему, от изъявительного наклонения к сослагательному ведут к стиранию границ между намерениями и действиями. Использование стандартных формулировок позволяет обойтись без фактов, ограничиваясь упоминанием того, что такая-то банда проникла на советскую территорию в целях совершения терактов, а другая якобы занималась диверсиями.

Синтаксис русского языка обеспечивает весьма широкие возможности для вольного обращения с реальностью. Использование страдательных оборотов и искусное нанизывание определений позволяли обойтись без описания хода событий, ставя акцент на зачинщиках и давая простор интерпретациям [435] Подобного рода тенденции наблюдаются во всех языках в условиях развития тоталитарной риторики. Как это блистательно продемонстрировал Виктор Клемперер, для языка нацистов также были характерны недоверие к конкретике, выражаемой с помощью глаголов действия и времен действия, и предпочтительное использование существительных и неопределенных форм (рус. изд.: Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А. Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998).

. Редкие существительные вроде «банда» или «отряд» буквально тонули среди нагромождения причастных оборотов и прилагательных, при этом ничто не позволяет понять, совершила ли эта банда какие-то конкретные действия. Это, кстати, существенно затрудняет перевод подобных документов на другие языки. Как, к примеру, точно перевести на французский выражение «прорывающиеся диверсионные отряды»?

В конечном счете приводимые в докладе факты не несли ничего нового: речь, как и раньше, шла о захвате местных жителей, о краже хлеба в целях продажи в Польше или о банде, которую именовали «карательным повстанческим отрядом» и обвиняли в том, что она «терроризирует нашу погранохрану» в районе Ямполя. Тем не менее авторы доклада приходили к выводу о подготовке координированных нападений на советскую территорию.

Таким образом, остаточные явления бандитизма, которые на польской границе хотя и уменьшились с окончанием Гражданской войны, но полностью не исчезли, при необходимости можно было увидеть сквозь новую призму. Если в 1921–1923 годах преобладало идеологическое, политическое прочтение, унаследованное от времен борьбы красных и белых, революции и контрреволюции, то в середине десятилетия ему на смену пришел военный подход, который видел в происходящем провокации и атаки вооруженных сил одного государства против другого, вынужденного держать оборону.

Весной 1925 года был также заведен ряд дел по обвинению в шпионаже против жителей пограничных районов: дело польских шпионов, севастопольское дело, дело о шпионаже в пользу Эстонии [436] В фонде Прокуратуры (ГАРФ. Ф. 9474) сохранились многочисленные материалы этих процессов, которые еще предстоит изучить историкам. Одна стенограмма суда над польскими шпионами занимает 344 страницы (ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 42. Д. 35), а севастопольское дело – 373 (Там же. Д. 43).

. Рассмотрение этих дел было поручено Военной коллегии Верховного суда СССР, председателем которой с момента ее создания был В. В. Ульрих, старый большевик, уроженец Риги. Возьмем в качестве примера севастопольское дело. 13 февраля 1925 года в севастопольской крепости произошел взрыв пороха. Ответственность за него была возложена на рабочего Г. Н. Де-Тилота; его судили за халатность в военном трибунале Черноморского флота и уволили. Но через несколько месяцев дело было возбуждено вновь. Это произошло после того, как 13 мая 1925 года Де-Тилот попытался бежать за границу: угрожая оружием, он вместе с девятью соучастниками захватил торговое судно и заставил капитана взять курс на Варну [437] В деле содержатся совершенно фантастические детали, касающиеся обмена одеждой с экипажем судна и переодевания Де-Тилота в офицера ОГПУ, а его пособников – в бойцов Красной армии.

. Отныне взрыв трактовался как первая диверсия группы бывших врангелевцев, которые затаились после окончания Гражданской войны, а теперь активизировались и попытались наладить связи с эмигрировавшими в Болгарию представителями монархических кругов. Фамилия главного обвиняемого могла также напомнить о временах французской интервенции в Крыму. Попытка пересечь границу служила, таким образом, отправной точкой для раскрытия целого заговора. При этом в ходе судебного разбирательства 1925 год представал в качестве момента, когда военные организации возобновили активную антисоветскую деятельность.

Что касается эстонского дела, то в нем было замешано 48 уроженцев окрестностей Кингисеппа и Нарвы. Они были арестованы в июне – октябре 1925 года и предстали перед судом в Ленинграде. По окончании процесса, шедшего с 1 по 19 февраля 1926 года, 34 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от 3 месяцев до 10 лет, конфискации имущества и лишению избирательных прав разной степени тяжести [438] Двое обвиняемых были приговорены к 3 месяцам заключения и штрафу в 100 и 300 рублей, еще двое – к 6 и 12 месяцам, пятеро – к 2 годам, еще пятеро – к 3, 8 обвиняемых – к 5, 2 – к 6, 1 – к 8 и 4 – к 10 годам лагерей. Пятеро из них были освобождены по УДО в силу преклонного возраста (Там же. Д. 52. Л. 125–128).

. 12 человек были приговорены к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Лишь один обвиняемый был оправдан. Большинство было осуждено за незаконное пересечение границы (ст. 98 УК 1922 года) и контрабанду (ст. 97), а в случае смертных приговоров к этому добавились статьи 16 и 66. В основе подобных коллективных дел лежало сочетание, с одной стороны, таких конкретных актов, как незаконный переход границы и контрабанда, а с другой – теоретические представления о существовании враждебной среды, состоящей из изменников родины и шпионов. Связь между пересечением границы, контрабандой и шпионажем выступает в 1925–1926 годах на первый план, что является, по всей видимости, новой чертой, связанной с акцентированием угрозы войны.

Интервал:

Закладка:

![Сабин Дюран - Выслушай меня [litres]](/books/1071139/sabin-dyuran-vyslushaj-menya-litres.webp)