Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Челюскин писал в отчёте, что проехал без пополнения припасов 500 вёрст, из них 400 со съёмкой. Легко понять: основное задание выполнено, припасы и силы на исходе, а мысли направлены вперёд, туда, где свежая горячая пища, баня и отдых. Можно и нужно дать себе и двум своим солдатам послабление. И легко видеть, что в неотснятые 100 вёрст попал огромный залив, в который впадает река «Таймура» (см. ниже, карты 1763 и 1793 гг.) и которого в природе нет.

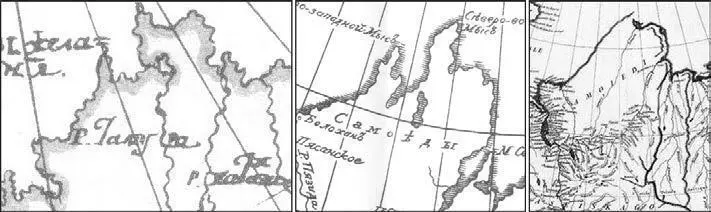

Понять можно, но тогдашних географов это послабление поставило в тупик — куда же всё-таки течет «Таймура» из озера — к западному берегу, как указал Челюскин в 1742 году, или на восток, как он же писал прежде? (см. Прилож. 7).Харитон Лаптев составил полную карту вновь отснятого арктического побережья и указал там, что «Таймура» течёт из озера (ныне оз. Таймыр) на северо-запад и впадает в клиновидный залив. Однако одни географы это приняли, а другие нет, и на ряде карт эта река просто не показана. Огромный залив есть, а реки, текущей в него из озера, нет — см. три карты.

Знаменитый полярный моряк Фердинанд Петрович Врангель пошёл, через сто лет после ДКО, ещё дальше — исключил вообще опись половины Таймыра из списка достижений экспедиции. Вот его слова [Врангель, 1841, с. 84]:

«Карты Овцына, Минина, Челюскина, Прончищева и обоих Лаптевых представляют немало гидрографических подробностей… от Обской губы до устья реки Таймуры, и от реки Оленека до Баранова камня».

Далее Врангель пояснил:

«От устья Таймуры до мыса св. Фаддея берег не мог быть обойден на судах и весьма поверхностно осмотрен зимою по льду, на собаках, штурманом Челюскиным, так, что положение северо-восточного иначе Таймурского, т. е. самого северного мыса Азии, остается неопределенным».

Бэр, знакомый с Врангелем лично (оба были основателями учреждённого вскоре Русского Географического общества), пошёл совсем уж далеко: он прямо заявил, что карта X. Лаптева противоречит его же тексту, что Челюскин не бывал на крайней точке Евразии [116] Точнее: Челюскин, «единственный, кто утверждал, что объехал этот мыс, не привез вовсе никакого определения местности (der einzige, welcher diese Vorgebirge umfahren zu haben behaupted, gar keine Ortbestimmungen zuriickbrachte)» [Baer, 1841, S. 275].

и что

«именно Челюскин, чтобы, так сказать, развязаться с отвратительным предприятием, решился на необоснованное утверждение (sondern Tscheljuskin, um dieser, man kann wohl sagen, grasslichen Versuche endlich uberhoben zu seyn, sich zu der ungegrundeten Behauptung entschloss)» [Baer, 1841, S. 275].

Историков Арктики, когда они ещё читали Бэра, эта грубость коробила, и данные слова Бэра давно никем не цитируются, однако для историка биологии она довольно привычна — Бэр всегда писал хлёстко, не щадя авторитетов. Так что, отвлёкшись от недостойно грубой формы, примем всё же его слова во внимание — ведь они в какой-то мере отражают мнение тогдашнего учёного мира. И ещё замечу, что Бэр многих упрекнул в ошибках описи, однако к одному лишь Челюскину выразил явную человеческую неприязнь.

Миддендорф, вскоре ставший столь же крупным ученым, как и Бэр, собирался тогда в экспедицию на Таймыр и отправился в архив Адмиралтейства, где вскоре же установил, что Бэр был глубоко неправ в отношении данного мыса: тот описан Челюскиным тщательно. Широту мыса легко по его описанию вычислить [117] Сам Челюскин не смог определить его широту ввиду пасмурной погоды.

, что вскоре Соколов подтвердил конкретным счислением.

Фрагменты трех карт севера Таймыра 1) у М. В. Ломоносова. 1763: река Таймура есть: 2) Карта Российской империи. 1793: реки нет. хотя есть озеро Таймыр; 3) франц. карта России. 1771: озера нет. а река Таймура впадает в (нынешнее) море Лаптевых

В экспедиции Миддендорф смог убедиться на местности (он, как и X. Лаптев, спустился по Нижней Таймыре до устья) в верности записей Лаптева и Челюскина, о чём и сообщил в АН в 1843 году. Узнав это, Бэр «выразил великую радость тому, что… вполне возстановлялась честь этих достойных мореходов» [Миддендорф, 1860, с. 67]. Нельзя, писал Миддендорф в своей книге, ставить в вину Бэру его упрек Челюскину, ибо так же считали тогда специалисты-географы.

Отрадно, но далее, к юго-западу от самого северного мыса, карта Харитона Лаптева действительно не соответствует сама себе (Миддендорф: «не могу вполне объяснить себе этих маршрутов»), и географы XVIII века сумели заметить это, хоть и не знали подлинных очертаний побережья Таймыра (см. Прилож.7). Вероятно, они сделали это прямо по лаптевскому тексту описания, основанному в этом месте на журнале Челюскина и не очень внятному. Но невнятны и многие другие места журналов экспедиции, а географы стали именно тут особо въедливы и подозрительны. Полагаю, из-за предубеждения к Челюскину — в силу тайны гибели Прончищева.

13. В чем злосчастные командиры не виноваты

Обстановку в экспедиции ярко обрисовал в свое время историк-публицист Борис Островский, но его книгу редко поминают и никогда не цитируют. Замечу, что он мало касался жестокостей, едва упоминал о побегах (солдат, матросов, крестьян и кочевников) и вовсе умолчал о бунтах [Островский, 1937]. И всё же его книга сильно отличается от мертвенных лубков того времени.

Описывать дрязги не хочется, так что ограничусь напоминанием одного уже известного нам числа: только на доставку в суд и обратно арестантов, свидетелей и доносчиков (они часто сами становились арестантами) только одно Якутское воеводство и только за пять лет экспедиции потратило почти 15 тысяч рублей [Покровский, 1941, с. 36]. По-моему, в этой обстановке, отражавшей обстановку в стране, и состояла суть дела. Так что вряд ли стоит укорять Челюскина — он не мог рассчитывать на объективное следствие, зато мог ожидать пытки и казни.

Не верите? Тогда скажу немного о других злосчастиях той экспедиции.

Осенью 1735 года лейтенант Петер Ласениус, датчанин, совсем не знавший и не чувствовавший Севера, однако назначенный командовать ботом «Иркуцк» в полярном море, был вынужден зазимовать в бухте Хараулах, почти не отойдя от дельты Лены. Зимуя со своим отрядом на арктическом берегу, он неудачно распорядился о постройке зимовья, затем сократил выдачу продуктов вдвое (надеясь тем самым обеспечить плавание к Чукотке на следующий год), и возник голодный бунт [118] Его до сих пор замалчивают, хотя в свое время советский писатель-педагог Дориан Романов, прочтя о бунте в судовом журнале «Иркуцка» (Архив Военно-мор. флота), издал о нем рассказ «Хараулахская трагедия» (сб. Полярный круг. М., 1978). Там сказано, что «Беринг, по-видимому, не решился „выносить сор из избы“». Точнее о самом бунте см.: [ВКЭ-2, с. 461–462].

. Четверо из семи лиц командного состава [119] Это были подконстапель (подпрапорщик морской артиллерии) Борис Росселиус, геодезист Дмитрий Баскаков, судовой врач Симон Тренер и судовой священник иеромонах Феофил. Старшие унтер-офицеры, а также врач и священник (лица без воинского чина) были командным составом, с которым командир был обязан совещаться во всех случаях, когда был вынужден действовать вне или вопреки инструкции.

объявили на командира «Слово и дело», и, сменив его, поручили команду подштурману Ртищеву. Один из них (Росселиус) был послан с донесением в Якутск [120] Он был якобы отправлен «„под арестом“ в сопровождении солдата» [ВКЭ-2, с. 461]. Архивисты не заметили нелепости данной версии, очевидной любому путнику: от одного конвоира арестант уйдет, найдя момент, особенно арестант, которому грозят дыба и плаха. Например, уйдет к беглым, коих, как было известно Ртищеву, близ Якутска достаточно. Очевидно, что Росселиус был послан с донесением (при этом офицер, в том числе и унтер, всегда брал спутника в помощь), и это согласуется с дальнейшим. Когда летом 1736 года Беринг (к чести и риску для себя) замял дело о бунте, то Росселиуса он взял к себе на корабль, чего никак не мог бы сделать с арестованным зачинщиком бунта.

.

Интервал:

Закладка: