Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Название:Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-212-00130-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. краткое содержание

Искусствовед Р. Кирсанова много лет занимается изучением этой проблемы. Читателю впервые предлагается своеобразный путеводитель по произведениям классики, где описания костюма раскрыты как важное средство социальной и психологической характеристики героев.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какого-то определенного цвета левантин не имел. Он мог быть не только серым или стальным, но и различных синих оттенков. Героиня П. И. Мельникова-Печерского описана с «лазоревым левантиновым платочком на голове» (В лесах, 1871).

ЛЮСТРИ´Н

«Я что хочу вам сказать, Онисим Варфоломеич, — робко произнесла Митревна, — возьмете, господь пошлет, приз, беспременно надо Марфутке да Зинаидке люстриновые кофточки справить».

Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги, 1889. Ч. 1. Гл. VI.

Люстрин — шерстяная или полушерстяная (т. е. с добавлением другого волокна, например, хлопка) ткань с глянцевитой блестящей поверхностью, которая образуется в результате специальной обработки уже готовой материи.

Лучшие сорта люстрина использовались для женской одежды, а более грубые шли на мужские пиджаки и пальто. Они упоминаются и в советской литературе.

Писатель трагической судьбы, очеркист 40-х гг. XIX в., И. Т. Кокорев упоминает люстрин среди тканей, предлагающихся на распродажах: «Люстрин, гро-де-берлин, поплин, гляссе, шине, муаре, термолама, гулишалама и проч. и проч., словом, все эти материи и не материи, из названий которых можно составить целый лексикон и достоинства которых дано постигнуть только прекрасному полу, все они режутся ножницами, обращаются в остатки и, полусвернутые, живописно раскладываются по полкам, по прилавку, так, чтобы бросаться в глаза милым покупательницам и покупателям и прельщать их своей казистостью» (Очерки Москвы сороковых годов. Фомин понедельник. Конец 40-х гг. XIX в.).

И. Т. Кокорев допускает сознательные искажения в некоторых названиях, упоминая либо несуществующую ткань гулишаламу (искаженное термолама), либо гро-де-берлен под названием гро-де-берлина.

МАНИ´ШКА

«И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые — великолепнейшие, вицмундир, все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с».

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. 1866. Ч. I. Гл. 2.

Но плохо шли его делишки,

Носил он черные манишки,

Короткий безобразный фрак,

Исподтишка курил табак…

Манишка — вставка для мужского или женского костюма в виде небольшого нагрудника, видного в вырезе жилета, фрака или дамского платья. Манишки могли быть съемными или пришивались к сорочке или краю выреза платья.

Съемные манишки и манжеты особенно распространились во второй половине XIX в. среди людей среднего достатка. У современников они получили название «дешевая роскошь» (такое определение приводит М. Н. Мерцалова в своей работе «История костюма». М., 1972. С. 150).

В отрывке из романа Ф. М. Достоевского речь идет именно о таких манишках — они имитировали наличие белых рубашек, которые были необходимы в форменном костюме, но требовали слишком больших затрат в среде бедного чиновничества. Определение «коленкоровые великолепнейшие» помогает представить степень бедности той среды, к которой принадлежат Мармеладовы, со всеми безуспешными попытками показать себя людьми из общества (см. коленкор ).

«Черные манишки» из поэмы И. С. Тургенева относятся к иному периоду — к концу 20-х — 30-м гг. XIX в., когда идеалы романтиков материализовались не только в их творчестве, но и характерном внешнем облике. Стиль того времени исключал какое-либо белое пятно в мужском костюме. Теофиль Готье писал: «Было модным тогда в романтической школе быть бледным, синеватым, зеленоватым, немного мертвенным, если это возможно» (Gotier Theophile. Histoire du Romantisme. Paris, 1905. P. 98).

И. С. Тургенев описал костюм учителя-иностранца, оказавшегося в чуждом ему мире русского сельского помещичьего быта. Учитель сохранил манеру одеваться своей молодости, и поэтому черные манишки и короткий фрак кажутся смешными и безобразными в 40-е гг. Но условия его существования таковы (ему постоянно не выплачивают жалованье), что, если бы даже его воззрения на одежду изменились, заказать новый костюм он не смог бы.

В конце XIX в. съемные манишки из ткани сменились целлулоидными воротничками, не требовавшими особого ухода. В. В. Набоков вспоминает, что в их доме «появлялся Милюков в целлулоидовом воротничке» (Другие берега. 1954).

МАНТИ´ЛЬЯ

« Олимпиада Самсоновна.А мне новую мантилью принесли, вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники».

Островский А. Н. Свои люди — сочтемся, 1850. Действие 4. Явл. 1.

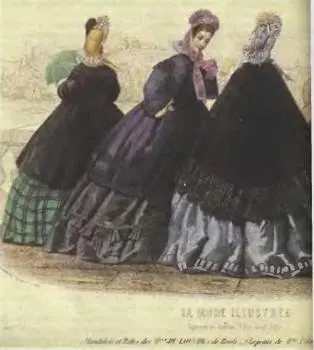

Мантилья.

Рисунок из журнала «La mode illustrée» за 1863 г.

Мантилья — кружевная накидка, покрывало, заимствованное европейской модой у испанского национального костюма в начале XIX в.

Словом «мантилья» обозначали не только накидки, но и любую короткую кружевную одежду. Примером такого употребления этого слова может служить публикация в газете «Северная пчела»: «У других шелковых платьев мантилия, или то, что у нас называется шпензером, бывает обыкновенно блондовая или тюлевая» (см. спенсер ) (Сев. пчела. 1832. № 70).

В середине XIX в. были распространены мантильи, получившие название «изабелла», которые делали только из черных кружев с сильно удлиненной спинкой и коротким, едва достигающим талии передом. Производной от мантильи была «мантлета» — накидка без рукавов с заостренными концами спереди и сзади.

Мантильи носили летом или как дополнение к бальным платьям из самых дорогих кружев.

МАНТО´

«— Ай! — вскрикнула опять девица и заметалась во все стороны <���…> видит, идет мимо ее молоденькая девушка в манто из drap-royal с блестящими цветами, в дымковой роскошной шляпке, обшитой рюшем из шелкового тюля».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. II. Гл. II.

Манто.

Манто «Сара» из журнала «Вестник моды» за 1890 г. № 4.

Манто — в XIX в. — разновидность широкой накидки без рукавов. Позже название манто относилось к просторной женской одежде из меха с широкими рукавами.

В цитируемом отрывке речь идет о времени когда пальто еще не было распространено и манто конца 20–30-х гг. сопоставимо по своему крою с салопом или клоком (см. клок, салоп ).

Во второй половине XIX в. «манто» называли как одежду из ткани без рукавов, — например манто «сара» в честь Сары Бернар (1844–1923), французской трагической актрисы, — так и другого покроя — манто «скобелев», с довольно узкими рукавами и отделкой мехом по бортам в стиле русского народного костюма, — в честь генерала М. Д. Скобелева, с которым связывали победы в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Такое манто появилось сразу же после сражений под Плевной, у Шипки — Шейново.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: