Борис Пудалов - Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII — первая треть XIV в.)

- Название:Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII — первая треть XIV в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Комитет по делам архивов Нижегородской области

- Год:2004

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-93413-023-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Пудалов - Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII — первая треть XIV в.) краткое содержание

Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края. Издание выпущено в 85-летию Нижегородской архивной службы.

Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII — первая треть XIV в.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Удивительным образом был оставлен без внимания фрагмент статьи «А се князи русьстии» о потомках Андрея Александровича. Данный фрагмент содержит прямое указание на то, что суздальский князь Александр Васильевич происходит от князя Андрея Александровича, владевшего Городецким княжеством и занимавшего с 1294 г. «великий стол». Текст фрагмента по Комиссионному списку Новгородской I летописи гласит:

«Андрея Городецкого. Отъ сего Андреа пошло колѣно Суждальскыих князей: Андреи роди Василия и Александра Суждальского. Василий роди Костянтина. Костянтин роди Дмитриа и братию его; у него же оженися князь великии Дмитрии, сынъ Ивана Ивановичя» [517].

В процитированном отрывке заметна неточность: словосочетание «Александра Суждальского» оказалось написано прежде слов «Василий роди», хотя должно было читаться после (на это указывает отчество Александра — «Васильевич», читающееся во всех летописных известиях об этом князе) [518]. Но из-за этой типичной ошибки самодиктанта писца (взгляд которого скользнул строчкой выше) фрагмент о потомках Андрея Александровича не должен исключаться из рассмотрения. И дело не только в древности статьи «А се князи русьстии», которая не менее, чем на сто лет старше самых ранних редакций родословных книг (кстати, тоже содержащих немало неточностей). Гораздо важнее то обстоятельство, что внелетописные статьи Новгородской I летописи — очень авторитетный источник, и ценность читающихся здесь уникальных свидетельств (в том числе — о разделе великого княжества Владимирского ханом Узбеком после разгрома Твери в 1327 г.) получила признание в научных трудах. Не менее важно и то, что возведение «колѣна Суждальскыих князей» к Андрею Городецкому — не случайное упоминание единственного списка: аналогичный текст читается и в списке статьи «А се Рустии князи» Летописи Авраамки [519]. Будь здесь ошибка переписчика Комиссионного списка, ее не повторил бы редактор Летописи Авраамки. Но этого не произошло, и, следовательно, фрагмент о происхождении суздальских князей читался уже в протографе статьи «А се князи русьстии», составление которого датируется временем приблизительно между 1417–1446 гг.

С этим протографом обнаруживает соответствие и родословная статья в составе Большаковского летописного сборника 1671 г.: «По убьении же великого князя Юрья Всеволодича прииде из Великого Новагорода сын Ярославль внук Всеволод во град Володимир Александр великий Невский. И от сего Александра пошло великое княжение. Александр роди четыре сыны: Данила Московского, Дмитрея Переславского, Андрея Городецкого, Василия Костромского. От сего Александра колено суждалское князей: Андрей роди Василия и Александра Суждалского, Василей роди Констянтина, Констянтин роди и Дмитрея и братию его» [520]. Как видим, здесь суздальские князья также возводятся к Андрею Городецкому, и текстуальная связь данного родословия с аналогичным фрагментом статьи «А се князи русьстии» сомнений не вызывает (примечательна, например, неточность: «Андрей роди Василия и Александра Суждалского»). При этом Большаковский сборник — рукопись нижегородского происхождения, обнаруживающая зависимость от более ранних сводов (в том числе летописи типа Лаврентьевской) — никоим образом не может быть напрямую возведен к Новгородской I летописи. Примечательно и то, что с данным родословием совпадает перечень имен «благоверных князей нижегородских» в синодике Нижегородского Благовещенского монастыря, отражающем, по-видимому, наиболее раннюю редакцию их поминания [521]. В итоге приходится констатировать, что версия происхождения суздальско-нижегородских Рюриковичей от Андрея Александровича имела свою рукописную традицию, причем достаточно раннюю.

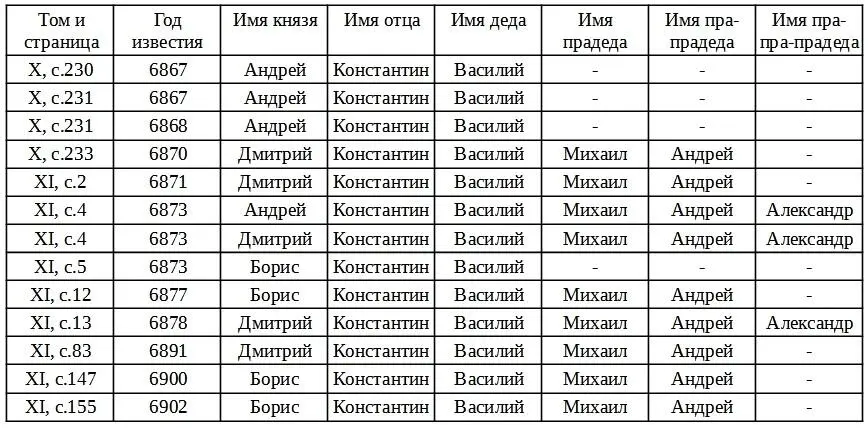

Все вышесказанное позволяет внимательнее отнестись к свидетельствам Никоновской летописи, первоначальная редакция которой была составлена в кон. 1520-ых гг. при кафедре московских митрополитов и сохранилась в оригинале — рукописи из собрания М.А. Оболенского (ныне хранится в РГАДА под шифром Ф. 201, № 163) [522]. О самом Александре Васильевиче Суздальском Никоновская сообщает очень кратко и без каких-либо родословных выкладок в известии о походе на Тверь после восстания 1327 г.: здесь вслед за татарами и московским князем Иваном Даниловичем названы «и князь Александръ Васильевичь Суздальский, и инде пишетъ и съ нимъ дядя его Василей Александровичь…» [523]. Загадочный «дядя Василей Александровичь», неизвестный другим летописным сводам, вызывал сомнение и у самого редактора Никоновской («и инде пишетъ»), так что данное упоминание приходится отвергнуть как недостоверное. Сомнение вызывает и другой суздальский князь Василий Михайлович, о смерти которого в 1309 г. сообщает только Никоновская летопись [524]. Как справедливо замечает В.А. Кучкин, «это единственное в русских летописных сводах упоминание кн. Василия Михайловича очень трудно для истолкования» [525]. Однако для целей нашего исследования наибольший интерес представляют не эти упоминания, а родословные росписи — характерная особенность Никоновской. В известиях этой летописи при упоминании русских князей редактор старался воспроизвести их родословие, указывая, чьим сыном, внуком, правнуком и так далее был упоминаемый князь. Анализ летописных известий позволил выявить 13 упоминаний суздальских Рюриковичей с родословиями. Относятся они исключительно к братьям Константиновичам — великим князьям нижегородским (вторая половина XIV в.). Для наглядности эти сообщения Никоновской приведены в виде таблицы:

Таблица показывает, что составители Никоновского свода безошибочно и последовательно называют дедом нижегородских Константиновичей князя Василия (отца Александра и Константина). Но предки этого Василия указаны не всегда, да это и неудивительно: о суздальском князе Василии неизвестно практически ничего, кроме того, что «он был» [526]. Именование Василия сыном князя Михаила вступает в противоречие и с более ранним источником — родословным фрагментом статьи «А се князи русьстии» («Андреи роди Василия»), и с более поздними родословными книгами, где Василий также назван сыном Андрея, и с синодиками XVII в., где Василий указан сразу после Андрея. Поэтому в возведении Василия Суздальского к Михаилу приходится подозревать ошибку составителей Никоновской летописи. По-видимому, редакторы, устанавливая родословие нижегородских потомков Василия, обратили внимание на запись о действиях князя Михаила Андреевича в Нижнем Новгороде в 1305 г. и связали этого князя с достоверным предком великих князей нижегородских. Так появился загадочный суздальский князь Василий «Михайлович», известие о смерти которого (1309 г.) лишь четыре года отделяют от упоминания Михаила Андреевича. Для нас же более важно то обстоятельство, что редакторы Никоновской последовательно возводили суздальских Рюриковичей к Андрею Александровичу (см. таблицу) — но никогда к Андрею Ярославичу или какому-либо иному князю с именем «Андрей». А если учесть, что и Никоновская летопись (как и статья «А се князи русьстии») старше самых ранних редакций родословных книг, то напрашивается вывод: традиция возводить князей Суздальского дома сложилась раньше, чем версия об их происхождении от Андрея Ярославича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: