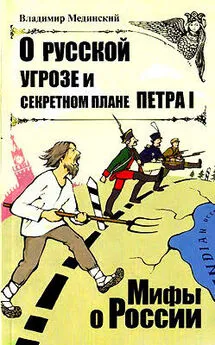

Владимир Мединский - О русском пьянстве, лени и жестокости

- Название:О русском пьянстве, лени и жестокости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА Медиа Групп

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01769-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мединский - О русском пьянстве, лени и жестокости краткое содержание

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда старающимся сформировать о себе самое положительное мнение. Но только не к русским, с удивительным мазохизмом культивирующим о себе самые негативные стереотипы, причем со ссылкой на классиков: все, мол, «пьют», «воруют» (Карамзин), «ленивы и нелюбопытны» (Пушкин), хотят, чтобы у них, Емель, все было «по щучьему веленью»…

Так правда ли это все или мифы? Откуда это пошло? Сами про себя придумали, или подсказал кто? Есть ли у этих утверждений историческая основа и какая? А как с теми же проблемами обстоит дело в «цивилизованных» Европе и Америке? И главное – в чем опасность такого поразительного самоуничижения для современного ДУХА НАЦИИ, для нашей сегодняшней жизни?

Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать самые живучие, самые яркие и самые нелепые МИФЫ О РОССИИ.

Издание предназначено для самого широкого круга читателей.

О русском пьянстве, лени и жестокости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Наши классические историки жили на духовный чужой счет и никак не могли себе представить, что кто-то в России мог жить на свой собственный. Занимаясь систематически кражами чужих идей, они не могли допустить существования русской собственной идеи». [84]

Мало того, что «подкинутые» охотно подхватывали и распространяли мифы, идущие из-за рубежа, они и сами напридумывали много «интересного».

Глава 7

Литературные мифы

Чаще всего русская интеллигенция объявляла Византию «плохой», а Западную Европу – хорошей. Но ее собственная историческая психология – плоть от плоти проклинаемая ею византийская цивилизация. В частности, интеллигенция обожествляла книгу и всякое написанное и особенно печатное слово.

Создавая художественную литературу, писатели Европы обычно не преследовали никаких политических или общественных целей. Они, конечно, могли считать, что не просто зарабатывают деньги, а способствуют добрым нравам, пропагандируют какие-то идеи. Но пророками и провидцами они становились редко: ни в собственном представлении, ни в представлении своих народов. Литератор – это специальность такая, за нее деньги платят.

Кстати, в 1760 году, в уже описанном нами случае, в Берлине Россия упустила некий шанс: напуганные перспективой порки берлинские журналисты всерьез предлагали Чернышову и Тотлебену написать и опубликовать статьи против Фридриха и Пруссии в целом, а если им угодно – и против любой другой европейской державы.

Некоторые даже осведомлялись о плате, которая им полагается за такие PR услуги.

Была прекрасная возможность «отомстить» Европе руками ее же журналистов. Но видимо, для этого русские оказались слишком «дикими». Им казалось невероятной и неприличной сама мысль, что можно нанимать людей для подобной работы. А немцам, наверное, казалось диким, что их можно наказать за выполнение своего ремесла.

В России традиционно было иначе: «Поэт в России больше, чем поэт», «Поэтом можешь ты не быть / Но гражданином быть обязан».

Русские писатели исходили из того, что должны учить жить остальное население России.

Они сознательно создавали образы, которые казались им или типичными, воплощавшими какие-то важные сущностные черты страны и народа, или желательными – теми, которых пока нет, но которые «должны быть», которые «прогрессивны» и которые «обязательно будут».

Беспочвенные интеллигенты обладали тревожным, нервным сознанием. Они отражали свое видение мира, свои чувствования. Но поневоле навязывали их всему народу. Они «отражали действительность» не только за себя, но и за те 98 % населения, которые не писали да и не читали книг.

Мы, повторюсь, часто учим историю 2-х–3-х% населения так, словно это история всего народа.

Но точно так же мы изучаем Обломова, Безухова или Раскольникова, словно они – типичные представители народа. В школьных учебниках так и пишут – «типичные представители»…

Типичные-то типичные, но для какой части населения?

За типичностью Форсайтов в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси действительно стоит нечто характерное для очень большой части английской буржуазии. Герои Гюго тоже достаточно типичны для многих и многих французов.

А для кого «типичен» Обломов? Кто, кроме богатых помещиков, мог бы прожить судьбу Обломова? Никто. А богатых помещиков во всей Российской империи в 1850 году – 10 тысяч. И это на 90–100 миллионов населения.

Манилов? Ноздрев? Тоже помещики.

Князь Болконский, Пьер Безухов? Не просто дворянство, не просто помещики. Это – самая верхушка аристократии, люди с княжескими титулами, фантастическими богатствами. У Пьера Безухова 500 000 рублей годового дохода. По сегодняшним меркам, он в ТОР-100 самых богатых людей русской версии журнала «Forbse».

Базаров? Еще менее «типичен», потому что таких – вообще считанные сотни во всей громадной империи.

Раскольников? Были и подобные ему. Но все народовольческие кружки, все психованные испытатели бонапартистских идеек, составляли ли хотя бы тысячу на всю необъятную империю?

Герои Чехова? И сколько их, уныло рефлектирующих, скучно нудящих и пусто болтающих интеллигентов? На всю Россию к началу XX столетия было ли их хотя бы тысяч десять?

Самые типичные и характерные герои русской классики введены А. С. Пушкиным – Петя Гринев и Маша Миронова. Они как раз принадлежат к «широким слоям трудового дворянства». К тем служилым десяткам тысяч, которые и строили империю своим незаметным, скучноватым, неярким трудом.

Так же симпатичны и малозаметны, неярки любимые герои Льва Толстого – низовые офицеры типа капитана Тушина. Но они мелькают у него на вторых ролях: не о таких книга.

Герои «Носа» и «Шинели» Гоголя – маленькие чиновники, и в этом смысле очень «демократичны». Но ведь и Акакий Акакиевич «отклоняется» от типичного, только не в сторону гигантизма духа и нравственной силы, а в сторону убожества и слабости. Будь таковы большинство чиновников Российской империи, чего стоил бы весь ее бюрократический аппарат?

Кстати, пара ПОТРЯСАЮЩИХ статистических фактов о чиновничьей гоголевской России.

В конце XIX века население империи насчитывало около 130 миллионов человек. Чуть меньше, чем сейчас в Российской Федерации. Это при том, что территория империи тогда была, пожалуй, в два раза больше (почти весь СССР, Польша, Финляндия, «доминионы» – Монголия, Северный Китай [Харбин] и тогда ещё Аляска) нынешней России. Всего этого «исполина» обслуживало 170 тысяч чиновников. Численность современного чиновничьего аппарата России (включая федеральный, региональный и муниципальный уровни) выше, чем в СССР и составляет по самым минимальным оценкам 1,2 миллиона человек!!!

Выходит, что тот самый «типичный» Акакий Акакиевич в куцей шинельке, поскрипывая гусиным пером, работал в 7 раз эффективнее современного чиновника, со всеми его хрюкалками-мигалками, авто на 300 лошадиных сил, ксероксами, серверами, электронными почтами и фельдсвязью, то есть немыслимыми, фантастическими по сравнению с XIX веком средствами коммуникации, накопления и анализа информации, способами повышения эффективности труда!!!

Но вернемся из фантасмагории настоящего в литературный XIX век. Возникает естественнейший вопрос: а как получилось, что русская классика практически не отразила как раз типичных российских мещан и дворян своего времени? Так мало создала положительных героев? Тех, о ком начал писать Пушкин, сделавших знаменитыми его «Повести Белкина»?

И второй вопрос: почему классическая литература в России не вела рассказ о людях, действительно сделавших что-то хорошее и важное? О героях 1812 года написано «Бородино» М. Ю. Лермонтова, о них немало писал Л. Н. Толстой. Но ведь могли быть буквально сотни книг! В Британии о 1812 годе написаны целые библиотеки! У нас этого нет и в помине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: