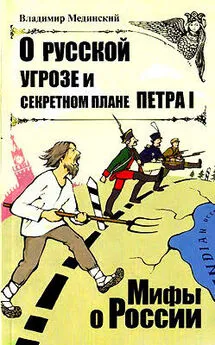

Владимир Мединский - О русском пьянстве, лени и жестокости

- Название:О русском пьянстве, лени и жестокости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА Медиа Групп

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01769-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мединский - О русском пьянстве, лени и жестокости краткое содержание

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда старающимся сформировать о себе самое положительное мнение. Но только не к русским, с удивительным мазохизмом культивирующим о себе самые негативные стереотипы, причем со ссылкой на классиков: все, мол, «пьют», «воруют» (Карамзин), «ленивы и нелюбопытны» (Пушкин), хотят, чтобы у них, Емель, все было «по щучьему веленью»…

Так правда ли это все или мифы? Откуда это пошло? Сами про себя придумали, или подсказал кто? Есть ли у этих утверждений историческая основа и какая? А как с теми же проблемами обстоит дело в «цивилизованных» Европе и Америке? И главное – в чем опасность такого поразительного самоуничижения для современного ДУХА НАЦИИ, для нашей сегодняшней жизни?

Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать самые живучие, самые яркие и самые нелепые МИФЫ О РОССИИ.

Издание предназначено для самого широкого круга читателей.

О русском пьянстве, лени и жестокости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прочтя в знаменитых «Философских письмах» П. Я. Чаадаева, что Россия создана лишь для того, чтобы преподать всему «нормальному» миру урок, как жить нельзя, император Николай I не нашел ничего лучшего, как объявить автора сумасшедшим.

Имена Рябушинского и Третьякова – навек в благодарной памяти потомков. Но к сожалению, они не стали прототипами литературных героев и о них нет романов. Вроде, исключение – Лопатин из чеховского «Вишневого сада». Да и то сомнительно, положительный ли это персонаж. Смена идеологии всегда качает маятник литературной критики.

Русские купцы не знали английской поговорки «Мое слово – мой вексель». Но «честное купецкое» значило не меньше, чем расписка или письменный договор. Договаривались, били рука об руку и не нарушали условий. Это известно из истории, но не из классической литературы.

У Островского «честное купеческое» звучит только в одном месте, когда один купец дает другому денег, и тот отступается от Ларисы-бесприданницы. И хороший купеческий обычай, показатель чести и высокой нравственности приобретает какое-то мерзкое значение.

Если образованный россиянин описывает людей из народа, он тоже не замечает их положительных качеств. В «Записках охотника» Иван Тургенев не пытается творить широкие художественные обобщения. Почти не обобщая, не домысливая, он описывает то, что видел и слышал. Такая позиция наблюдателя оказывается исключительно выгодной! Своего рода литературная этнография.

Так же пишет и Гончаров о «слугах старого времени». Пишет весело, порой иронично, откровенно с позиции человека своего круга. Та же этнография в литературе.

Но стоит русской классике попытаться создать образ «человека из народа» – и получается то ли инопланетный пришелец, то ли попросту карикатура. Информация к размышлению: никак не карикатурен, очень привлекателен Савельич в «Капитанской дочке». Да и Пугачев куда привлекательнее Швабрина.

Герои «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в самом лучшем случае забавны.

Если Базаров – «представитель народа», то упаси нас Господь от таких представителей.

Купцы у Льва Толстого – очень несимпатичные люди, как у Чехова. А Платон Каратаев не только странен… – он абсолютно нереален. Непротивление злу насилием – сама по себе сомнительная идея. Не непротивлением злу и не ангельской кротостью проникли россияне на Кавказ и прошли всю Сибирь до Камчатки и Чукотки. А уж солдат, исповедующий непротивление злу насилием во время громадной и страшной войны, – это просто нереально.

Он не реальный представитель народа. Он тот, каким хотел видеть народ аристократ граф Лев Николаевич Толстой.

Очень характерный и важный тип политического мифа, который конструируется из западной интерпретации русской литературы, – литературный миф.

Литературный миф очень легко превратить в политический. Для этого достаточно отождествить литературу с реальной жизнью. Условный мир литературного произведения тогда следует считать не картиной художника, а документальной фотографией. И тогда сама же русская интеллигенция подтверждает этот миф!

Отождествление происходит по произведениям, которые приобрели на Западе признание и вошли в мировой литературный фонд. Это произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Лескова, Гоголя.

Эти авторы давно переведены на все основные европейские языки, их читает большая часть образованных людей. Ссылаться на них легко – все знают, что там написано. Это как в России ссылаться на Джека Лондона или на Голсуорси.

Только нам не приходит в голову говорить что-то типа: вот британцы так же душевно скупы, так же жестки и скучны, так же лишены воображения, как Сомс. А что?! Сам же Голсуорси написал.

Нам не приходит в голову объявить американцев хищными негодяями, как Волк Ларссен и Смерть Ларссен. И сослаться на авторитет Джека Лондона: сами же американцы ведь пишут.

А вот европейцы уверенно интерпретируют наше поведение, исходя из нашей литературы. И подкрепляют этот уже политический миф мнениями российской интеллигенции – она же сама это все написала! Она сама же этот миф и породила.

Образы Обломова, Акакия Акакиевича, Раскольникова могли иметь единичные аналоги в реальной жизни России, но народ и страна не имеют к этим образам никакого отношения.

Но если эти образы пропагандировать как типичные и характерные, то возникнет некий образ народа: мятущихся интеллигентов, кающихся религиозных психопатов, рвущих рубахи на груди Раскольниковых и дохнущих от скуки Обломовых. Народ Маниловых и отцов Сергиев может вызывать интерес и неподдельные дружеские чувства. Но и принимать всерьез его трудно. Может даже возникнуть соблазн спасти такой народ… спасти от самого себя.

Политический миф о России оформляется в момент высшего взлета русской государственности, на фоне побед русского оружия. Миф начал создаваться во время и сразу после Семилетней войны. К эпохе наполеоновских войн о России появилось много «интересной» информации.

В ходе этих войн и победы над Наполеоном Россия превратилась в одну из ведущих держав Европы. Много спорили о том, кто сыграл самую важную роль в разгроме Наполеона. Большинство событий указывало на Россию.

В 1799 году Суворов бил французскую армию в Северной Италии и переходил Альпы. В 1812 году армия Наполеона не смогла разгромить русскую армию. И даже совершив стратегическую ошибку, взяв Москву, вынуждена была вскоре отступать, спасаясь бегством. «Спаслись», как я писал ранее, от силы 25 из 600 тысяч! В 1813 году русская армия выиграла сражение под Лейпцигом, весной 1814 маршировала по территории самой Франции. А немецкие княжества и прочие «союзники» Бонапарта судорожно разрывали союзы с Наполеоном и заключали союзные договоры с Российской империей.

Россия диктовала свои условия на Венском конгрессе 1815 года. Россия с позиции силы договаривалась с Австрией и Пруссией о политике в отношении Турции. Перед Европой реально «засветил» раздел Турции, в котором Россия приняла самое решающее участие. Мелкие германские княжества смотрели на Россию с возрастающим интересом: не ограничит ли добродушный восточный великан аппетиты Пруссии?

В газетах Баден-Бадена и Пфальца появлялись статьи, в которых сравнивалось положение подданных Пруссии и Российской империи. Получалось, что под покровительство Российской империи идти выгоднее. А это означало – немного решительности и напора и русский флаг на Босфоре, а также общая граница России и Франции западнее Рейна обеспечены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: