Дмитрий Шерих - Улица Марата и окрестности

- Название:Улица Марата и окрестности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03374-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шерих - Улица Марата и окрестности краткое содержание

Предлагаемое издание является новым доработанным вариантом выходившей ранее книги Дмитрия Шериха «По улице Марата». Автор проштудировал сотни источников, десятки мемуарных сочинений, бесчисленные статьи в журналах и газетах и по крупицам собрал ценную информацию об улице. В книге занимательно рассказано о богатом и интересном прошлом улицы. Вы пройдетесь по улице Марата из начала в конец и узнаете обо всех стоящих на ней домах и их известных жителях.

Несмотря на колоссальный исследовательский труд, автор писал книгу для самого широкого круга читателей и не стал перегружать ее разного рода уточнениями, пояснениями и ссылками на источники, и именно поэтому читается она удивительно легко.

Улица Марата и окрестности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ДОМА №№ 18, 20

ИЗЯЩНО, МЕТКО, ГРАЦИОЗНО...

Дом № 18 оставил в городских летописях скромный след. Правда, владел им с конца XIX столетия до революционных времен человек известный и влиятельный – адвокат и промышленник Эммануил Семенович Мандель. Он был директором Сибирского торгового банка и Русского страхового от огня общества, членом многих правлений – в том числе Калашниковского пиво– и медоваренного завода, который варил очень популярное в столице пиво, продававшееся в бутылках и в бочках. Жил Эммануил Мандель здесь же, на Николаевской.

«Весь Петербург» на 1905 год позволил обнаружить и еще одну страницу истории дома. Здесь обитал некто Михаил Фомич Сколыш, предоставлявший горожанам редкие тогда услуги легкового «моторного извоза». Иными словами, возивший их на такси. Таких заведений в столице было всего-то три, и одно из них – на Николаевской ул., 18...

А вот дом № 20 может рассчитывать на куда большее внимание. Потому что в его биографии есть целых три примечательные страницы.

Беляевы – фамилия распространенная. И очередной Беляев в нашем тексте никак не связан с уже знакомыми нам купцами. Этот происходил из дворянской семьи, да и карьеру сделал совсем на другом поприще.

Дом № 18

Юрий Дмитриевич Беляев писал для театра и о театре. Недоучившийся гимназист, бросивший учебу в 5-м классе, он сумел стать одним из самых влиятельных театральных критиков страны. И непременным сотрудником авторитетной газеты «Новое время».

Артист Николай Ходотов причислял Беляева к близким друзьям Шаляпина, Комиссаржевской, Марии Савиной, Мамонта Дальского и других выдающихся артистов. И он же писал о Беляеве-рецензенте: «изящно и метко писал он порой свою рецензию, и по легкому, фривольному рисунку ее пленительно извивалась шутка, иногда добродушная, а иногда зло кусавшаяся и ядовитая, как змеиное жало».

Беляев и сам писал пьесы, и тут уже другие рецензенты оттачивали на нем свои перья и источали яд. Хотя чаще его пьесы вызывали вполне приязненный прием. «Прелестно», «мило», «грациозно» – вот определения, применявшиеся к ним.

Дом № 20

Юрий Беляев жил на Николаевской в 1910-е годы, в предгрозовое время. Интересно, случайно ли в ту же пору в доме № 20 обосновался Союз драматических и музыкальных писателей? Эта влиятельная организация родилась под эгидой Русского театрального общества, а функции ее были просты: охрана авторских и прочих прав господ сочинителей. Союз выдавал разрешение на исполнение произведений своих членов, затем собирал гонорары и сам выдавал их авторам. «Прием и выдача денег производится ежедневно от 11 до 2 часов дня».

Союз не прекратил работы и после революции. Да и адреса не сменил, только чуть-чуть обновил имя. В советские 1920-е на улице Марата, 20, помещалось уже Ленинградское общество драматических и музыкальных писателей «Драмсоюз». В членах его состояли больше 1200 человек, а во главе правления стояли в разные годы композитор Александр Глазунов и историк Павел Щеголев...

Музыкальная тема уже зовет нас перейти к дому № 22-24, в истории которого тоже нашлось место музыкантам. Однако нам надо чуть задержаться: мы не назвали еще одного жильца дома № 20, безусловно достойного упоминания. В середине XX столетия – до 1960 года – здесь жил замечательный исследователь русского фольклора Владимир Яковлевич Пропп.

Всем, кто всерьез интересуется отечественным народным творчеством, известны книги Проппа. А две его знаменитых работы – «Исторические корни волшебной сказки» и «Русский героический эпос» – вышли в бытность его жильцом дома № 20...

ДОМ № 22-24

НА ПУТИ К ХРАМУ. ЕДИНОВЕРЧЕСКОМУ

Дом № 22-24

Но вот и дом под двойным номером 22-24! Как обещано, сначала – о музыке. В начале XX века среди обитателей дома были люди, хорошо известные в творческих кругах. Здесь в квартире № 16 много лет прожил известный скрипач Виктор Вальтер. Почти четверть века он был концертмейстером оркестра Мариинского театра, а попутно приобрел известность как музыкальный критик, автор многих книг.

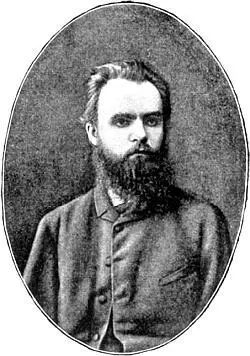

С.М. Ляпунов

Другим многолетним обитателем дома был композитор и дирижер Сергей Михайлович Ляпунов, имя которого сейчас подзабыто. Он, конечно – не великий композитор, но талант его несомненен. С.М. Ляпунов написал больше сотни романсов, множество других произведений, был близок к «Могучей кучки» и к уже знакомому нам Тертию Филиппову: Тертий Иванович организовывал экспедиции для записи народных песен, а Ляпунов возглавлял одну из этих экспедиций...

Вообще дом № 22-24 выделяется на улице Марата своим внешним обликом. Массивный, громоздкий, с отделкой фасадов в европейском вкусе: даже странно, что архитектор Иван Петрович Володихин именно таким выстроил дом при единоверческой церкви. Этот дом легче представить себе где-нибудь во Франции, чем при храме ревнителей старорусских традиций (единоверцы – это те старообрядцы, которые стремились к объединению расколовшихся церквей и сами вернулись под начало Русской православной церкви, сохранив при этом свои обряды). Впрочем, и сама Никольская единоверческая церковь по архитектуре весьма своеобразна, но об этом чуть позже...

Не всегда единоверцы располагали таким солидным зданием. В середине XIX века дом при их храме был невелик, и с каждым годом это обстоятельство приносило все больше проблем. У Никольской церкви имелись свои благотворительные заведения, надо было где-то селить священников, да и доходы от дома хотелось бы получать. Поэтому единоверцы задумались о расширении своих владений и в конце концов осуществили замысел.

В новом доме, построенном в первые годы XX века, места хватило всем. Перед революцией здесь работали и богадельня для престарелых женщин, и женская гимназия вместе с реальным училищем единоверческого братства. Жили в доме и священники, и в их числе настоятель Никольской церкви в предреволюционные времена отец Симеон Шлеев, погибший в Уфе через несколько лет после революции, а в 2000 году причисленный к лику святых.

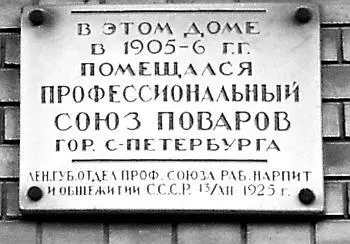

А про еще одного коллективного обитателя дома № 22-24 читатель может без труда узнать сам – подойдя лишь к этому зданию. На фасаде его висит небольшая мемориальная доска с текстом:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: