Дмитрий Шерих - Улица Марата и окрестности

- Название:Улица Марата и окрестности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03374-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шерих - Улица Марата и окрестности краткое содержание

Предлагаемое издание является новым доработанным вариантом выходившей ранее книги Дмитрия Шериха «По улице Марата». Автор проштудировал сотни источников, десятки мемуарных сочинений, бесчисленные статьи в журналах и газетах и по крупицам собрал ценную информацию об улице. В книге занимательно рассказано о богатом и интересном прошлом улицы. Вы пройдетесь по улице Марата из начала в конец и узнаете обо всех стоящих на ней домах и их известных жителях.

Несмотря на колоссальный исследовательский труд, автор писал книгу для самого широкого круга читателей и не стал перегружать ее разного рода уточнениями, пояснениями и ссылками на источники, и именно поэтому читается она удивительно легко.

Улица Марата и окрестности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«В этом доме

в 1905-6 г. г.

помещался

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СОЮЗ ПОВАРОВ

гор. С.-Петербурга

Лен. губ. отдел проф. союза раб. нарпит и общежитий СССР. 13/ХII 1925 г.»

Не будем комментировать жизнь профсоюза поваров, а про доску заметим: в 1920-е в Ленинграде появилось великое множество таких памятных надписей – в честь существовавших некогда профсоюзов кожевников, портных, трактирщиков, приказчиков, табачников, металлистов и так далее. И что удивительно, большинство этих досок сохранились доныне...

А советские годы пополнили летопись дома № 22-24 еще одной строкой, достойной упоминания. В 1920-е годы здесь проживал скромный маклер ленинградской Фондовой биржи Лев Наумович Рабинович. В историю он вошел благодаря последней, весьма печальной странице своей биографии. 17 февраля 1926 года Рабинович был арестован органами ОГПУ, затем его этапировали в Москву, где Коллегия ОГПУ приговорила маклера к высшей мере наказания.

В чем же была вина биржевого маклера? Волею судеб он оказался замешан в дела государственные. Читатель слышал, наверное, о «золотом червонце», введенном в оборот в 1920-е годы. Задачей червонца было выправить положение в советской экономике. Чтобы дело шло успешнее, в наркомате финансов создали Особый отдел, который в строжайшей тайне занимался валютными интервенциями: продавал золотую монету на рынке. К этой работе отдел привлекал очень немногочисленных проверенных биржевиков. В их числе оказался и Лев Рабинович.

А в 1926 году Особый отдел попал под огонь ОГПУ. Полагают, что причиной тому стала большая политика: недавний глава наркомфина Сокольников перешел в оппозицию к Сталину, а Особый отдел мог дать компромат на бывшего шефа.

Не дал. И поплатился за это. Начальника Особого отдела Льва Волина приговорили к расстрелу за превышение полномочий, использование служебного положения в личных целях и так далее. А ленинградского маклера Льва Рабиновича – за использование личных связей с работниками наркомата финансов и биржевиками.

Приговор привели в исполнение без отсрочки.

ДОМ № 24a

«ПРЕВОСХОДНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗОДЧЕСТВА»?

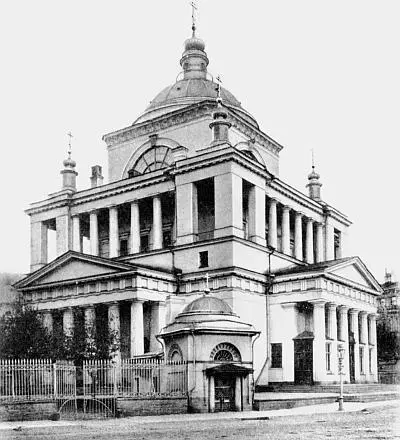

Есть ли в петербургской архитектуре более странный храм, чем Никольская единоверческая церковь? Возведенная в пушкинское время Авраамом Мельниковым, она способна вызвать у непредвзятого зрителя недоумение. Лучшие произведения классицизма в основе своей ясны и просты: возьмем хотя бы широко раскинувшийся Главный штаб или монументальный Александринский театр. Оформление в них подчинено общей ясной идее. А здесь все наоборот: нагромождение объемов и колонн, лишенное чувства меры.

Впрочем, оговорю сразу: все это – личное мнение автора. А вот современники Мельникова относились к Никольской церкви с уважением. Еще храм был в проекте, а журналисты уже уверяли читателей: «Это превосходное произведение зодчества». Во время строительства восторги печатно изливал Василий Иванович Григорович, художественный критик и отец писателя: «Старообрядческая церковь, сооружаемая здесь в Петербурге по проекту Мельникова, есть одно из лучших произведений новейшей архитектуры в России и, смело скажу, не отколь не заимствованное. В сей церкви один только недостаток: она не из мрамора; если же и есть другие, то они ничтожны».

Может быть, современники и правы. Одно смущает в их похвалах: известно, что в те годы о новых постройках в столице писали только одобрительно, а чаще всего восторженно. Таковы были негласные цензурные правила. Какова же цена этим комплиментам?

Дом № 24а. Никольская единоверческая церковь в начале XX века

Но хватит об архитектуре. Так или иначе, Никольскую церковь построили в целом к 1827 году – и Пушкин, бывая у своей сестры в гостях, не мог не видеть этот храм.

Пять лет спустя, в 1832-м, появились и две часовни при церкви. Их возвели в память об избавлении города от холеры, грянувшей годом раньше. Та эпидемия, напомню, была крупнейшей в истории Петербурга: в день умирали до шестисот человек, а всего зарегистрировали 9448 больных, половина из которых умерли...

С момента своего освящения Никольская церковь стала одним из двух крупнейших единоверческих храмов столицы. Недостатка в прихожанах она не испытывала – хотя бы потому, что многие купцы-единоверцы жили и торговали неподалеку. Среди ревностных прихожан церкви был и князь Алексей Алексеевич Ухтомский, знаменитый физиолог, в будущем академик. Он входил также в совет созданного при церкви единоверческого братства и заведовал реальным училищем, работавшим под эгидой братства.

Дом № 24а

В судьбе Ухтомского вообще плотно переплелись наука и религия. Выпускник Духовной академии и Университета, он много занимался физиологией животных и участвовал в церковной общественной жизни. В 1920-е принял тайный монашеский постриг и был избран академиком АН СССР.

В те же 1920-е годы Ухтомский состоял старостой Никольской церкви, которая лишилась немалой части прихожан, но продолжала действовать. В ту пору посещала храм Анна Ахматова; на этот счет есть запись литератора Павла Лукницкого:

«1928. 28 апреля.

Гулял с А.А. По ее желанию отправились в единоверческую церковь (на Пушк. или Никол, ул.) чтоб послушать пение. На служба там уже кончилась, и мы пошли домой. Дорогой А.А. говорила о православии и сказала, что хочет переходить в единоверчество, хоть и нехорошо изменять чистому православию. Но очень уж оно изменило самому себе, а в единоверчестве – крепость и неизменность остались прежними».

Когда закрыли Никольскую церковь, точно не известно. Один авторитетный справочник уверяет, что случилось это в июне 1931 года ввиду того, что вездесущее ОГПУ обнаружило здесь «замурованные в стенах ценности». Называется даже вес этих ценностей – 650 кг. Другой не менее авторитетный справочник уверяет, что закрыли церковь в августе 1932-го. Как бы то ни было, священники храма попали под суд и в лагеря, здание отдали вначале Театру рабочей молодежи (под мастерские), а потом музею Арктики. И началась активная перестройка церкви под нужды нового заведения...

Музей открылся для публики в январе 1937 года. Был он тогда единственным в мире, а потому весть о нем прошла по всему миру. Сюда приносили, привозили, присылали уникальные экспонаты. Например, легендарную палатку Папанина с первой научной дрейфующей станции «Северный полюс».

Для экскурсантов, впрочем, все это уникальное служило лишь закуской к главному. «Музей Арктики ставит своей задачей наглядный показ... грандиозности тех работ, которые производит Советское правительство в полярных областях Союза ССР». Поэтому на папанинскую палатку у экскурсантов уходило меньше времени, чем на знакомство с «ленинской национальной политикой на Крайнем Севере».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: