Наум Синдаловский - Легенды петербургских садов и парков

- Название:Легенды петербургских садов и парков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03693-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - Легенды петербургских садов и парков краткое содержание

В новой книге Наума Синдаловского рассказано более чем о восьмидесяти садах и садиках, парках и скверах, бульварах и аллеях Северной столицы и ее пригородов. На самом деле их гораздо больше, но мы были вынуждены ограничиться заявленной темой и рассказали только о тех из них, которых не обошел своим вниманием петербургский городской фольклор. Вас ждут увлекательные, полные тайн и загадок истории. Книга написана легко и читается на одном дыхании, впрочем, как и все предыдущие книги автора.

Легенды петербургских садов и парков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Петром же в Стрельне была заведена «древесная школа для молодых дубов, вязов, кленов, лип и других деревьев и плодоносных кустарников. Здесь неутомимый хозяин сам сажал семена, собранные им во время путешествий. Они называются Петровыми питомцами и старательно сохраняются». Считается, что из этого замечательного рассадника высажено много деревьев в Петергофе и Царском Селе.

Стрельна была не только «древесной школой». Если верить легендам, именно здесь, в Стрельне, посадили первые клубни картофеля, подаренные Петру I голландцами. Другое дело, что экзотический заморский корнеплод вблизи моря не прижился. Уже позже «голландский подарок» начали культивировать в Новгородской губернии, откуда он начал поистине победное шествие по всей России.

В книге В. Я. Курбатова «Петербург» находим упоминание о круглом островке в Стрельне, сосны на котором, по преданию, тоже посажены Петром.

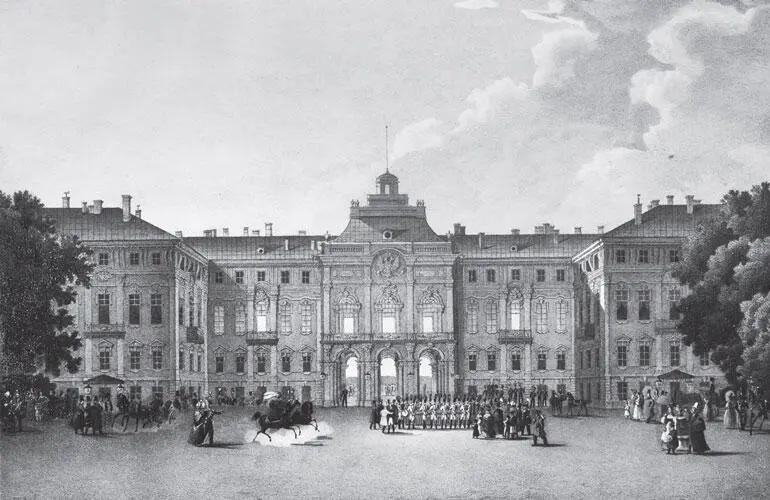

У главного фасада Большого дворца берет свое начало стрельнинский Нижний парк. Строительство дворца началось в 1720 году по первоначальному плану архитектора Н. Микетти. При Петре Стрельна становится одной из самых представительных загородных царских резиденций. Стрельну называют не иначе как «версаль», или «версаль Петра великого». Но скоро интерес Петра к Стрельне угас, строительные работы прекратились, а саму Стрельну Петр подарил своей дочери Елизавете. В царствование Анны Иоанновны Большой стрельнинский дворец сгорел. Только в 1751 году строительная жизнь в Стрельне вспыхивает вновь. Дворец «возобновляется» по проекту архитектора Б.Ф. Растрелли.

Но, как и Петр I, все последующие владельцы Стрельны предпочитали ей блистательный Петергоф. При Екатерине II заброшенный Стрельнинский дворец пришел в окончательное запустение. К концу XVIII века, как утверждают очевидцы, войти во дворец «без опасения было невозможно». Здание разрушалось на глазах. Среди петербургской публики начали ходить страшные рассказы про «ужасы старинного замка», про тени мертвецов, стоны и крики которых раздаются по ночам. Правда, неисправимые прагматики относили все эти небылицы к особенностям здешней акустики. Каждое произнесенное во дворце слово трижды «диким голосом ответствовало из развалин». Рассказывали, что любители подобной экзотики специально приезжали из Петербурга послушать стрельнинское эхо.

Дворец в Стрельне. Неизвестный литограф. 1840-е годы

Одно время Стрельнинский дворец принадлежал сыну Павла I Константину. Но только в 1847 году, когда и дворец, и парк перешли в собственность сына уже другого императора — Николая I Константину Николаевичу, дворец получил официальное название — Константиновский.

В советское время во дворце располагалось Ленинградское арктическое училище. В самой Стрельне находится дом для престарелых и инвалидов, в народе он известен под именем «Богадельня» и торгово-кулинарное училище на Театральной аллее, прозванное «Танковым».

К 300-летию Петербурга Стрельна превратилась в петербургскую резиденцию Президента России. Дворец и всю прилегающую территорию привели в порядок и отреставрировали. Появились и новые микротопонимы. Саму Стрельну стали называть «Малым Петербургом», а Большой Константиновский дворец — «домиком Путина».

Верхний сад и Нижний парк Петродворца

Петергоф в «Походном журнале» Петра I упоминается уже в сентябре 1705 года. По преданию, своим появлением он обязан супруге Петра — Екатерине Алексеевне. Петр, озабоченный строительством кронштадтской крепости, которая должна была защищать возводимый Петербург от вторжения неприятеля с моря, часто посещал остров котлин. И так как поездки совершались морем, что представляло, особенно в бурную осеннюю непогоду, постоянную опасность, то Екатерина будто бы уговорила Петра построить на берегу Финского залива, напротив острова, заезжий дом, путевой дворец, или, как говорили в то время «попутные светлицы», где можно было бы переждать ненастье. Такие светлицы якобы и построили на краю Фабричного канала, напротив первоначальной Знаменской церкви будущего Петергофа. По преданию, Петр великий, бывая впоследствии в Петергофе, посещал эту церковь и даже пел на клиросе. Место для возведения «попутных светлиц» на возвышенности между старинными чухонскими деревушками Похиоки и кусоя Петр, говорят, выбрал лично. Если верить преданиям, здесь же им была устроена и «алмазная мельница», которая, правда, вскоре сгорела. Вероятно, вместе с мельницей сгорела и первая деревянная Знаменская церковь, отстроенная заново уже при императрице Елизавете Петровне.

Есть и другие свидетельства более ранней задумки строительства Петергофа. Во всяком случае замысел его строительства возник задолго до этого. В одном из документов того времени можно прочитать, что «26 мая 1710 года царское величество изволило рассматривать место сада и плотины грота и фонтанов Петергофскому строению». Речь шла о будущем Петергофе, парадной загородной резиденции, которую начали возводить восточнее всех первоначальных «попутных светлиц».

Между тем формально датой основания Петергофа принято считать 1714 год, когда на самой кромке залива царь заложил так называемые Малые палаты, или Монплезир.

До окончания Северной войны оставалось еще целых семь лет, но Россия так прочно врастала в топкие балтийские берега, что могла себе позволить политическую демонстрацию. В самом деле, мы знаем, что строительство Петербурга и Кронштадта в значительной степени определялось условиями военного времени, соображениями тактического и стратегического характера. Появление Петропавловской и Кронштадтской крепостей было обусловлено исключительно необходимостью защиты отвоеванных у шведов земель. Но строительство Петергофа? Чем, как не яркой и убедительной декларацией воинской мощи, экономического могущества и политической зрелости можно объяснить появление в разгар войны загородной резиденции с веселыми и дерзкими затеями, радостными забавами и праздничными водяными шутихами?

Петр сам принимал участие в планировке и строительстве Петергофа. Еще в первые годы XIX века местные жители знавали столетнего старика, чухонца из деревни Ольховка, что вблизи Ропши, тот не раз видел царя и неоднократно бывал с ним на работах по строительству водовода для фонтанов Верхнего сада и Нижнего парка Петергофа. Он носил за Петром межевые шесты, когда тот, нередко по колено в болоте, «вымерял землю для своего Петергофа». Старый чухонец хранил как святыню серебряный рубль, пожалованный ему государем за работу. Правда, как утверждает Пыляев, Таицкий водовод, о нем, скорее всего, идет речь, проведен на средства богача Демидова, владевшего в то время мызой Тайцы. Но тот же Пыляев и опровергает эту легенду, указывая, что расходы на проведение водовода обозначены не где-нибудь, а именно в дворцовых документах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: