Михаил Белов - Мангазея

- Название:Мангазея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Белов - Мангазея краткое содержание

Это исторические рассказы о первом русском заполярном городе, о Мангазейском морском ходе, изложенные автором как бы от лица последнего мангазейского воеводы Данилы Наумова.

В главе «По запретному пути» автор, используя новые архивные документы, полемизирует с традиционным освещением вопроса об археологических находках на острове Фаддея и в заливе Силка. В заключительной главе рассказано о посещениях учеными древнего мангазейского городища и начале археологического изучения его Мангазейской историко-географической экспедицией, которой руководил автор книги — д-р ист. наук, проф. М. И. Белов.

Мангазея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

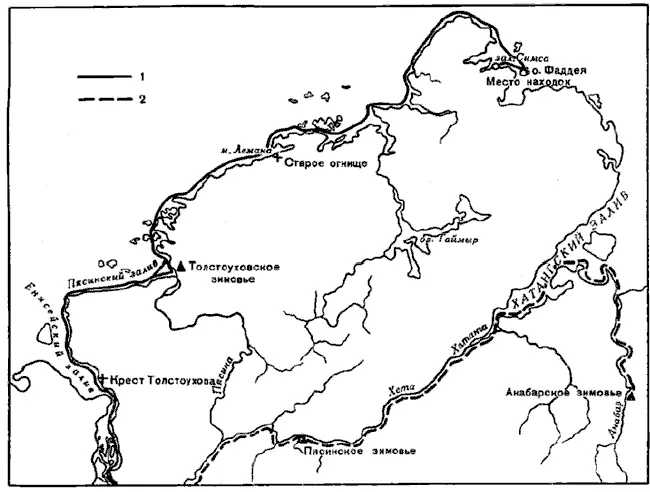

Но совсем недавно, в 1968 г., в журнале за 1740 г. описи Таймыра, который вел участник Великой Северной экспедиции — штурман Семен Челюскин, гидрограф В. А. Троицкий нашел упоминание о находке «старого огнища» недалеко от мыса Лемана в глухом заливе Миддендорфа, впервые посещенном Челюскиным. В этом заливе у мыса Лемана в 1961 г. гидрографы Диксоновской базы нашли кости человека — череп, поросший мхом, т. е. очень старый. Налицо следы трагедии и пребывания людей («старое огнище» для человека XVIII в. — для Челюскина, по крайнем мере могло быть «огнищем» предыдущего века) на западном побережье Таймырского полуострова. Не является ли это «старое огнище» следом толстоуховской экспедиции? В руках историков-документалистов сейчас есть неоспоримое свидетельство о русской торгово-промысловой экспедиции 1686–1687 гг. вокруг Таймыра, которую возглавлял Иван Толстоухов. Это свидетельство коренным образом может повлиять на пересмотр датировки фаддеевской находки.

Пути освоения русскими Таймырского полуострова в XVII в.

1 — предположительный маршрут экспедиции Толстоухова, 2 — речной и морской путь с Енисея на Анабар.

Кто же был Иван Толстоухов? Толстоуховы — хорошо известные торговые люди Поморья; они одни из первых проникли за Урал и основали там свои промыслы. Есть сведения, что родоначальник этого торгового дома Леонтий Толстоухов еще в конце XVI в. побывал на Енисее, задолго до прихода туда царских войск. В таможенных делах Усть-Сысольского яма имеется запись от 1596 г. о проезде великоустюжского торгового человека Леонтия Толстоухова в Сибирь на 17 лошадях. Рядом с этой записью отмечен проезд Федора Петрова, предъявившего таможне «енисейских соболей». Леонтий Толстоухов через 34 года торговал в Мангазее и участвовал в распре воевод на стороне Григория Кокорева. В 1635 г. Леонтий прибыл на двух кочах из Тобольска в Мангазею, причем местная таможня оценила его товары в 903 рубля. С ним прибыли в Тазовский город его сыновья Аргун и Елизар, а также Иван Иванов Толстоухов, который доставил в Мангазею товары, оцененные в 657 рублей. Очевидно, мангазейские промыслы вскоре сделали Ивана Толстоухова богатым человеком. Он разбогател, стал видным торговцем и в 1641 г. был избран таможенным головой Туруханского зимовья. Что касается Леонтия Толстоухова, то он в 1642 г. на реке Лене возглавлял артель, состоящую из 17 покрученников. Кроме того, на Енисее в торгах участвовал Ждан Толстоухов, титулованный торговец, член гостиной сотни. Следовательно, торговый дом Толстоуховых в течение долгого времени был связан с мангазейским мореплаванием и торговыми и промышленными делами на Енисее и в Якутском воеводстве. И поэтому нет ничего необычного в том, что один из представителей этого дома, Иван Толстоухов, в 80-х гг. XVII в. предпринял неудавшуюся и окончившуюся трагически попытку проложить новый морской путь из Енисея к реке Лене. Он шел по «заповедному пути». Всего вероятнее, что остатки его экспедиции и найдены на острове Фаддея и в заливе Симса.

МАНГАЗЕЙСКОЕ ГОРОДИЩЕ

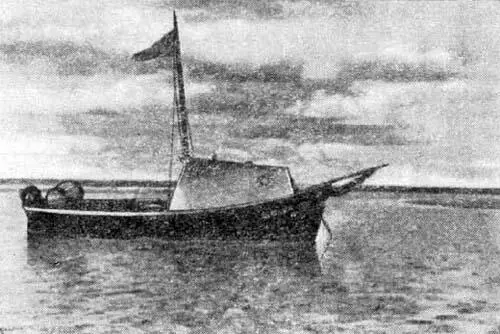

Современный интерес к Мангазее, к необычной судьбе первого русского города за Полярным кругом возник в связи с таким же необычным для нашего времени морским походом Дмитрия Буторина и Михаила Скороходова, совершенным летом 1967 г. на карбасе «Щелья» по пути древних поморов. Внимание общественности к Мангазее, к героическому прошлому русского мореплавания, к славным страницам истории Сибири не прошло бесследно. Оно уже вылилось в организацию Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом Мангазейской историко-географической экспедиции, о которой речь впереди.

Карбас «Щелья» (фото 1967 г.).

Еще в 1900 г. городище Мангазеи посетил русский путешественник В. О. Маркграф, совершавший поездку по Енисею, Оби и Уралу. Он первый обнаружил точное местоположение старого городища. В Географическое общество, снарядившее его экспедицию, он писал с дороги: «На месте, где значится „часовня“, из высокого берега, подмываемого рекою, обнажаются бревна подвальных построек некогда бывшего здесь города Мангазеи. У подошвы берега жители находят изредка металлические предметы». Попытку проникнуть в тайну Мангазеи предпринял в 1914 г. томский биолог И. Н. Шухов. В начале августа, путешествуя по реке Таз для пополнения зоологических коллекций, он посетил городище и даже пытался произвести раскопки. «В настоящее время, — писал он, — от города Мангазеи остались лишь одни развалины. По берегу торчат бревна построек, нижние оклады зданий, тянущихся вдоль высокого обвалившегося берега до ручья. Сохранилось едва только одно строение — судя по архитектуре, башня. Сохранилось три стены. В одной есть бойницы, архитектура аналогичная с башнями в Юильском городке на реке Казыме. Место, где была Мангазея, кочковатое, поросшее сорной травой и кустарниками. Берег обваливается и остаются мелкие предметы, как стрелы и ножи (металлические части). Я нашел наконечник стрелы и деревянный крестик древнерусского стиля. Пытался произвести раскопки, но грунт оттаял на 3/4 аршина, несмотря на конец лета. При раскопке сперва шел наносный грунт, потом обгоревшие кусочки дерева и угли, дальше шла мерзлота, которую без помощи лома не было возможности копать. На развалинах Мангазеи в настоящее время находится часовня, называемая на картах часовней Василия Убиенного».

В 1927 г. Географическое общество снарядило на реку Таз экспедицию для топографической съемки. Экспедицию возглавил Р. Е. Колье, который рассказал о посещении городища Мангазеи на страницах своей книги. В августе экспедиция прибыла к высокому берегу реки Таз, где нашла остатки стен и жилых построек древнего города. Р. Е. Колье отмечает, что «на берегу от оврага к ручью, постепенно понижающемуся, торчат бревна построек. По расположению этих бревен можно заключить, что это остатки стен, обращенных к материку, стены же выходившие к реке, уничтожались обвалами, подмывом рекой и уносились половодьем. По берегу оврага тянется ряд бревен, забитых стоймя, как сваи, плотно друг к другу, очевидно, какая-то стена, возможно, крепостная. Проследить ее удалось шагов на 20, а дальше она тянется под землей. Из других построек сохранился какой-то сруб, отстоящий от берега шагов на 100–150».

Первая попытка произвести археологические раскопки на городище Мангазеи относится к осени 1946 г., когда Арктический научно-исследовательский институт направил в низовье Оби и Таза специальную археологическую экспедицию в составе четырех человек под руководством археолога В. Н. Чернецова. К сожалению, на городище Мангазеи В. Н. Чернецов прибыл в середине сентября, когда летний сезон закончился. Раскопки произвести не удалось. И все же В. Н. Чернецов выполнил полезную работу, расчистил небольшую прибрежную площадь, около 300 квадратных метров, в районе от устья Осетровки до Ратиловского ложка, собрал образцы керамики, обломки отдельных предметов, залегавших в песке и среди камней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: