Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые

- Название:Русская война: Утерянные и Потаённые

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Montreal

- ISBN:978-1-77192-092-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые краткое содержание

В 2002 г. генерал армии В.Варенников назвал работы автора по военно-политической истории Отечественных войн 1812 и 1941-45 гг., ставшими содержанием книги Русская Война: Дилемма Кутузова-Сталина,"новым словом в историографии". Но главный вывод историка: Россия – Историческое осуществление Евразии в Новое Время являет собой качественно иное пространство исторического, не сводимое ни к какой иной реалии всемирного исторического процесса; рождающий иной тип Исторического Лица, Эпохи, Исторического Действия, повелительно требовал и обращения и обоснования всем богатством отечественного исторического наследия. В 1998-2010 гг. в разных изданиях начинают появляться публикации Л.Исакова, шокирующие научное сообщество НЕВЕРОЯТНОЙ ПЛОДОТВОРНОСТЬЮ РЕЗУЛЬТАТОВ во внешне вполне проработанных темах, или взламывающие давно застывшие проблемы. Их академический вид не мог скрыть их характера: РУССКАЯ ВОЙНА ЗА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. И как же много там открылось УТЕРЯННОГО И ПОТАЁННОГО…

Русская война: Утерянные и Потаённые - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

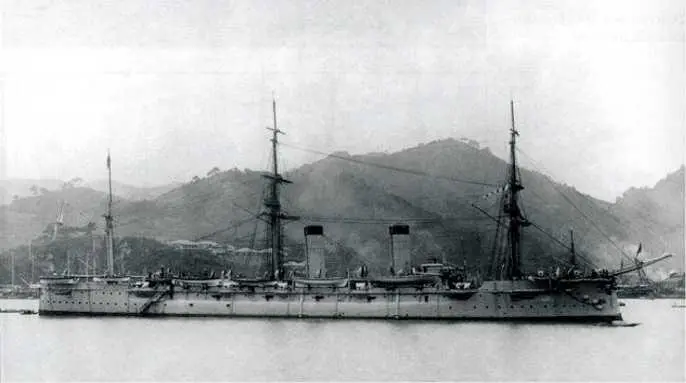

Броненосный крейсер «Рюрик» в Нагасаки

И если коснулись судьбы владивостокских крейсеров, как тут не провести другое сравнение: они, воюя не так, не там, не в тех условиях, с другим противником, возобладали над ними, смогли и реализовались, оказались, при неполноте соответствия каждого из своих качеств все же состоявшимися бойцами, как мощный зверь, выразительный в присутствии даже во внеположенной обстановке – но как убого выглядят на их фоне «усиленные», «развитые», подхватившие их линию крейсер-броненосцы типа «Ослябя», всем, 254-мм башенными орудиями, 10-дюймовой крупповской броней, 4-месячной автономностью плавания их превосходящие, а итог – грустно и гнусно: один погиб без пользы и славы под получасовым обстрелом, два других стали украшением трофеев японского флота; даже не сбежали как призовые гончие из Артура в августовскую ночь 1904 года, при том, что и в перегрузе имели скорость более 18,5 узлов, и это в условиях когда единственно опасные для них японские броненосцы не мог-ли развивать более 17,5 узлов – английские кораблестроители выполняя заказ изрядно надули союзничка: 18,6 узлов на мерной миле «Миказа» и его систершипы показали без боевой нагрузки и с половинной нормой угля; японские крейсеры просто не могли соревноваться с русскими гибридами, посылавшими 200-килограммовые снаряды в ответ на их 80-килограммовые, при этом на дистанцию, недостижимую даже для 305 мм пушек – угол возвышения 254 мм орудий «Осляби» был 25° вместо общих 15°, и русская троица забрасывала снаряды на 80 кабельтовых, что мог сделать в японском флоте только «Ниссин» своим единственным носовым 254-мм орудием. Но по итогу – все втуне…

Налицо странное кораблесозидание – вопреки функциональному назначению судна! Корабль-рейдер, если он не самоубийца, должен иметь повышенную живучесть, не располагая возможностью исправлять наносимые противником повреждения, т. е. обязательные броневой пояс по всей длине корпуса от штевня до штевня – налицо только частичное бронирование борта между башен; действуя в одиночестве методом набеговых операций он принужден держать под прицелом всю круговую линию горизонта с возможностью вести борьбу с несколькими целями сразу, и кроме того создавать особо сильный огонь по носу и корме, обеспечивающий его преимущественные действия: атаку и уход от преследования – здесь собрали 4 орудия в 2 пакета, создающие одновременное поражение только 2-х целей, и сильнейший огонь на борт, что хорошо для боя в кильватерной колонне эскадры, но в таковом полностью обесценивается громадной площадью небронированного борта, прямо-таки притягивающего снаряды.

Полное недоумение вызывает распределение средней артиллерии на корабле: аксиома, утверждённая еще в парусном флоте гласит, что по возможности более тяжелые орудия должны быть расположены ближе к ватерлинии и как правило ниже легких, если то не входит в особую тактическую задачу, например, обеспечения огня на высокой волне. «Ослябя» имел выдающуюся высоту борта, что уже само по себе гарантирует условия стрельбы; тем не менее он нёс на артиллерийской палубе только четыре 6-дюймовых и восемь 3-дюймовых орудия, а на поднятом спардеке 6 и 8, хотя должно быть не просто наоборот – в корне отлично: все десять 6-дюймовых орудия на батарейной палубе, а 3-дюймовые, сколько станется, на спардеке. Нет же…

Такое впечатление, что конструкторов пугает мысль о выдающейся метацентрической высоте судна и почти убивает сознание наличия громадного запаса плавучести у корабля, и они положили в заслугу всячески с этим бороться, в чем правда не преуспели, и в бою 14 мая «Ослябя» в отличие от других русских броненосцев не перевернулся, а лег на борт – но как же его раскачивало на свежей волне, ставя под вопрос характеристики носителя артиллерии. И это при том, что многие элементы корабля требовали незамедлительного усиления, столь простого при наличии таких ресурсов – я не говорю уже об набивших оскомину траверсах, но «Ослябя» оказался ЕДИНСТВЕНЫМ КОРАБЛЕМ, передняя башня которого была разрушена 6 и 8-дюймовыми фугасными снарядами, отражаемыми на других судах 76—127 мм броней. На владивостокских крейсерах эти же снаряды гарантированно отражались 152-мм покрытием бортовых спонсонов, по типу конструкции считающихся более слабым агрегатом защиты, чем башня.

Вообще, кажется, русское военно-морское руководство сознательно перетасовало и перепутало все мыслимые спецификации боевых средств кораблей, и сильнейшие эскадренные броненосцы типа «Бородино» предназначенные для действий в линии имели наибольшую силу залпа главным калибром в бортовых, а средним в курсовых секторах явив головоломную задачу плавсоставу – как совместить асимметрию боевых средств. Вести ли энергичный встречный бой на сближение, упирая на нарастающий ливень среднекалиберных бронебойных снарядов, но подставляя корпус корабля под особо опасные продольные выстрелы, когда он вписавшись в эллипс рассеивания будет ловить максимальное число снарядов, идущих сверху, слабо защищенной палубой, при этом используя лишь половину орудий главного калибра; или обращаться к огневому бою на истощение на параллельных курсах, используя всю мощь главного калибра и избегая значительного числа крупнокалиберных навесок сверху, на те части корабля, которые вылезут из эллипса поражения, но увы, не добирая в числе среднекалиберных скорострельных орудий, и получая на каждые 6 своих снарядов 7 японских – это немного, но такие маленькие трущиеся «мелочи» устойчиво собирают большую беду.

Между тем, в той же Франции, где был заложен головной корабль серии цусимских русских эскадренных броненосцев «Цесаревич», налицо имелся образец, который еще более мог соответствовать в качестве прототипа для злосчастных «Ослябь».

В 1891 году, за 4 года до закладки «Осляби» и «Пересвета», на французских верфях началось строительство броненосцев типа – точнее, единой функциональной спецификации – «Шарль Мартель», приблизительно того же предназначения и против той же Англии, что и русские крейсер-броненосцы. Но насколько же отличался подход французских военно-морских специалистов к этой задаче! Тройка французских поджарых линкоров, кроме замечательной способности держать устойчиво высокую скорость хода обладала отличной живучестью, обеспеченной неуязвимостью основных механизмов, укрытых толстой броней двух сплошных поясов, охвативших корпус от носа до кормы; равное число орудий главного калибра и несколько меньшее среднего было смонтировано в башенных установках, обеспечивающих наилучшую защиту вооружения и расчетов, как и условия боевых манипуляций. При этом главный калибр – «свирепые» 45-калиберные 305–274 мм пушки (в пересчете на русскую методику 46,5-калиберные – у нас, увы, – 41,5 калибр) – был распределен в 4-х 1-орудийных башнях, расположенных по т. н. «ромбической схеме», обеспечивающий одновременное поражение до 4-х целей и возможность сосредоточить огонь 3-х орудий в любом секторе, т. е. создать полуторное огневое превосходство в курсовых секторах при 25 % недоборе в бортовом залпе, но сразу же компенсируемом большей живучестью 3-х одноорудийных установок относительно 2-х 2-орудийных в английском флоте, помноженную на меньшую вероятность попадания в обжатую одноорудийную башню; и большую точность и кучность стрельбы одноорудийной установки в которой ось орудия совпадает с центром тяжести башни, и не происходит боковых колебаний при выстреле, как следствие возникновения разворачивающего плеча силы на башню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: