Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Минщина

- Название:Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Минщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:И.П. Логвинов

- Год:2008

- Город:Минск

- ISBN:985-6324-17-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Минщина краткое содержание

Книга посвящена истории малых городов Минской области: Несвиж, Столбцы, Дзержинск, Борисов, Молодечно, Заславль, Марьина Горка, Смолевичи, Жодино, Узда, Копыль, Слуцк, Клецк, Березино, Червень, Смиловичи, Мядель, Вилейка, Воложин, Ивенец, Раков, Логойск.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Минщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После реставрации костёл горел и опять реставрировался, на этот раз Антоном Сологубом, генералом артиллерии Великого княжества и его женой Бригитой из Радзивиллов. Именно тогда, во второй половине XVIII в., этот храм получил барокковый двухбашенный фасад. В одной из башен жена генерала распорядилась разместить часы, которые мелодично били через каждые четверть часа. Костел накрыли черепицей, а башни — тяжелым медным листом, в десяти высоких окнах вставили налибокское стекло.

В 1767 г. ивенецкий священнослужитель и минский декан Антоний Грабовский сделал описание этого обновлённого костёла. В своём инвентаре он отмечает, что все новые шесть алтарей и амвон были украшены лепниной из искусственного мрамора. Из этого же материала были сделаны скульптуры в главном алтаре — апостолов Петра и Павла, Иоанна Евангелиста, Иоанна Крестителя, святых Амброзия и Августина. На хорах располагался орган, который обошёлся Бригите Сологубовой в 350 талеров. Там же, на хорах, находились барабаны и духовые инструменты, которыми пользовались при разных торжествах (о них позаботился Константин Рдултовский). В сакристии сохранялся архив Сологубов, который был потом перенесён в монастырь.

По условиям фундуша по вторникам и субботам справляли службу за упокой души Яна Давойны Сологуба, по воскресеньям — за всех прихожан парафии, по средам молились за упокой души Антония и Бригиты Сологубов, а перед алтарём Матери Божьей — за упокой души Константина Рдултовского.

На чудотворной иконе Матерь Божья была изображена в полный рост, с ребёнком на левой руке и скипетром в правой. Такая иконография напоминает ларетанскую, с той только разницей, что вместо эмблемы власти — державы в руках Иисуса были «две лилеи по три цветка». В 1783 г. визитатор декан минский и ксёндз хохловский Матей Голинский отметил, что чудотворная икона уже не проявляет своей прежней силы, соответственно и отношение верующих к ней тоже изменилось. Дальнейшая судьба этой ивенецкой иконы неизвестна.

В 1868 г. распоряжением министра внутренних дел Российской империи костел был закрыт и через несколько лет передан под церковь, а еще через три года в этом здании случился пожар. Стены костела стояли ещё в начале XX в. Теперь от этого замечательного творения белорусской готики не осталось и следа.

Выдающимся памятником виленского барокко является сохранившийся в Ивенце костел францисканцев. Монастырь приверженцев этого ордена здесь основал стольник и подстароста минский Теодор Антоний Ванькович в 1702 г. (фундушевый документ утверждён в Главном Литовском трибунале 19 ноября 1704 г.). Первый костел этого монастыря был из дерева. Владислав Тадеуш Ванькович, войский минский, начал строительство каменного костела. А руководил этой стройкой монах Анзельм Чахович. Год освящения костела неизвестен, известен лишь день освящения. Отсюда и титул — честь святого Михаила.

Многоярусные башни главного фасада придают храму лёгкость и будто готическую ажурность. Сам фасад украшают волнообразные карнизы, пилястры, фигурные ниши. Внутри святыня имеет сводчатые потолки с арками и распалубками. Хоры опираются на два столба. Пол в пресбитерии и на проходе между лавками был покрыт мраморными плитами, а в остальных местах — кирпичом.

Все алтари были украшены лепниной. В центре главного алтаря размещалась большая икона Безгрешного зачатия Девы Марии, нарисованная на полотне. В костёле были оборудованы боковые алтари — св. Франциска и св. Антония. В правой каплице размещался еще один алтарь. Этот был украшен вырезанным из дерева Распятием с Магдаленой у ног Спасителя. В левом крыле трансепта находился алтарь св. Ануфрия. Еще один алтарь у правой стены был посвящен Матери Божьей Ченстоховской.

Александр Адамович Ярошевич считает, что к составлению проекта ивенецкого францисканского костёла мог иметь отношение архитектор Ян Криштоф Глаубиц.

Рядом с этим костёлом сохранился двухэтажный корпус монастыря, изначально Т-образный в плане. Весь комплекс монастыря был обнесен высокой каменной оградой.

В 60-х гг. XIX в. этот костел закрыли, а парафию приписали к селению Камень.

В начале XX в. по просьбе мещан местечка и при поддержке минского губернатора Мусина-Пушкина власти разрешили открыть каплицу на католическом кладбище.

В 1905 г. генерал Эдвард Каверский получил в Петербурге разрешение построить на этом кладбище костёл... Каверский происходил из бедной семьи. Его мать, оставшись с шестью маленькими детьми, продала все свои ценные вещи и купила небольшой домик в Ивенце. В это время Эдвард учился в кадетском корпусе в Бресте. В 1855 г. приехав к матери в Ивенец, он полюбил Альжбету Плеваку, дочь владельца соседней Москалевщины. Однако свадьба состоялась только 10 января 1865 г. За это время Эдвард успел закончить две военные академии и побывать в научной экспедиции в Сибири. Каверские прожили вместе долгую жизнь (около 40 лет). Однако детей не заимели. Весь свой собранный капитал они передали в фонд строительства костёла на ивенецком кладбище, где уже были похоронены родители и предки пани Альжбеты. Проект храма создал приятель генерала и его ученик по технологическому институту в Петербурге Михаил Гатовский. 22 мая 1905 г. архиепископ Шембек освятил начало строительства. Костёл решено было назвать в честь св. Алексея, ангела-хранителя сына последнего российского императора.

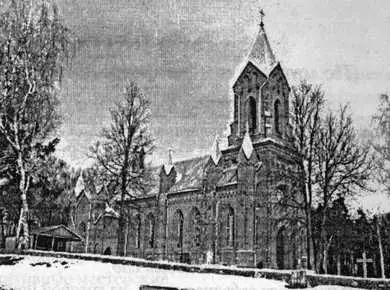

Незадолго перед этим Михаил Гатовский реставрировал костел св. Анны в Вильне. Возможно, по этой причине костел в Ивенце имеет неоготические черты. В плане он подобен францисканскому, однонефный, с двумя боковыми каплицами и пятигранной апсидой (алтарной частью). Фасад украшает двухъярусная башня-колокольня со шпилем. Храм выложен из красного кирпича и оснащен готическими башенками. Окна его имеют стрельчатую форму. Внутри он оснащён нервюрными перекрытиями, а над алтарём и каплицами — звёздными. Перед костёлом стоят встроенные в ограду ворота в том же неоготическом стиле.

Этому костёлу повезло больше первых двух ивенецких святынь. Закрытый после Второй мировой войны, он какое-то время не использовался, а потом долгое время служил хранилищем для книг Национальной библиотеки.

Археолог Валерий Шаблюк в газете «Працоўная слава» за 24 мая 1996 г. сообщает, что стародавнее местечко Ивенец состояло из Торговой площади (рынка) и отходивших в разных направлениях от неё улиц: Койдановской (Комсомольская), Виленской, Раковской, Каменской.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: