Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ

- Название:В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ краткое содержание

В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На раскопки Министерством императорского двора была отпущена крупная по тому времени сумма — 1OOO рублей. Работа на кургане началась 26 мая 25 конноподводными «грабарями». 30 мая работало же 86 «грабарей», каждый с конной подводой. Работать было трудно. «Лошади часто скатываются кубарем с крутизны, — доносил Забелин, — или скользят вниз на задних ногах». Вскоре, несмотря па успешный ход раскопок, стало ясно, что за год с ними не справиться — лишком велика была громада кургана. За полтора месяца работы было вынуто 2178 кубических саженей, т. а более 17 ООО м3 грунта, а до конца было еще очень далеко. «Могила (т. е. курган, — И. Б.) так огромна, — писал Забелин в отчете Археологической комиссии, — что, несмотря на достаточное число рабочих и отличную спешность работы, мы нынешним летом не успеем окончить ее расследование и едва ли можем дойти к сентябрю даже до материка. Во всяком случае тогда продолжать исследования будет весьма затруднительно по случаю осенней погоды». Поэтому он предложил прервать работы не доходя до материка, так как оставлять неисследованную могилу на зиму «опасно ввиду посторонних исследователей», т. е. грабителей-кладоискателей.

В середине июля работы были прекращены, Чертомлык продолжал хранить свои тайны.

В начале 1863 г. граф Строганов предписывает Забелину во что бы то ни стало закончить исследование кургана в этом году. Казна не жалеет денег, она отпускает на раскопки еще 5000 рублей и в случае необходимости обещает дополнительно еще 2000. Первое крупное предприятие Археологической комиссии должно было увенчаться успехом, и на него не жалели средств.

В июне работа на кургане была возобновлена. На этот раз было нанято 116 землекопов с подводами и раскопки пошли быстрым темпом. Вскоре дошли до могильной ямы. Она была огромной: глубина ее достигала почти 12 м от уровня материка. Легко представить, каких трудов стоило извлечь с такой глубины сотни кубометров грунта. Наконец дно могилы было очищено. Могила оказалась совершенно пустой — она была ограблена начисто. Была обнаружена грабительская мина (лаз), по которой грабители проникли к погребению вскоре же после похорон. Можно было определенно утверждать, что это были люди, знавшие, зачем они идут и куда им направить свой подкоп: Возможно, это были люди, сами участвовавшие в похоронах и сооружении кургана и знавшие, что игра стоит свеч.

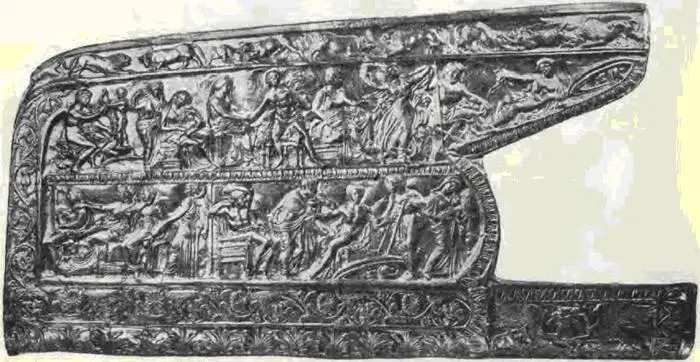

Судьба, однако, помешала им безнаказанно совершить преступление. Во время ограбления кургана произошел обвал земли в грабительской мине и один из злоумышленников был задавлен. Его скелет нашли археологи. Этот обвал помешал грабителям вынести все вещи из могилы — часть их была погребена обвалом вместе с неудачливым похитителем.В грабительской мине археологи нашли, помимо множества золотых бляшек — украшений одежды, шесть мечей с обложенными золотыми листами рукоятями, а также золотую обкладку деревянных ножен меча с чеканными изображениями битвы греков со скифами. Подробнее о сцене этой битвы мы расскажем в связи с раскопками другого кургана (около станицы Елизаветинской на Дону, открытого сравнительно недавно, в 1959 г.), где была найдена точно такая же обкладка ножен, как и чертомлыцкая, но лучшей сохранности. Но самой значительной и богатой находкой в грабительском ходе была замечательная золотая обивка горита для лука и стрел. Тонкая золотая пластина украшена несколькими поясами рельефных изображений. На верхнем фризе показаны сцены борьбы животных: львицы и быка, вепря и льва; здесь же можно увидеть, как пантера терзает дикого козла, а на другой сцене пантера и лев — оленя. Наибольший интерес представляют два широких средних фриза, целиком заполненные различным сценами из мифов о жизни величайшего из греческих героев — легендарного Ахилла, сына морской богини Фетиды и царя мирмидонян Пелея. Наверху слева изображено обучение еще совсем юного героя стрельбе из лука. Центральное место на этом фризе занимает драматическая сцена обнаружения Ахилла на острове Скиросе среди дочерей царя Ликомеда. Сюжет этой сцены заимствован из легенды, по которой мать героя богиня Фетида, желая спасти его от участия в троянской войне, где, по предсказанию, ему суждено было погибнуть, скрыла Ахилла у царя острова Скироса. Там он проводил время среди царских дочерей, облаченный в женскую одежду. У одной из них, Дидамии, от Ахилла родился сын Неоптолем. Между тем война с троянцами, которая, как известно, велась греками из-за прекрасной Елены, похищенной супруги царя Менелая, складывалась для них неудачно. Тогда они решили во что бы то ни стало разыскать храбрейшего из героев и привлечь его к участию в войне. На поиски был отправлен «хитроумный» Одиссей, придумавший такую уловку для разоблачения Ахилла. Оп явился во дворец Ликомеда под видом торговца, разложил перед дочерьми царя женские украшения и, подложив к ним оружие, приказал неожиданно поднять боевой клич. От неожиданности Ахилл, охваченный воинственным душевным порывом, схватил меч и сбросил женское платье. Разоблачив себя таким образом, он был вынужден примкнуть к походу греков.

Сцена на горите изображает Ахилла, сбрасывающего женские одежды и хватающего меч. Слева от него сидит Одиссей со своими товарами. Справа — женщина, удерживающая за развевающиеся одежды испуганную Дидамию, порывающуюся в отчаянии куда-то кинуться. Левее Одиссея сидит жена царя Ликомеда и утешает приникшего к ней испуганного мальчика — Неоптолема.

Золотая обивка горита для лука и стрел.

Следующая сцена занимает правую часть верхнего фриза и левую нижнего. Здесь изображены проводы Ахилла семьей царя Ликомеда. Почти вся остальная часть нижнего фриза занята изображением другого эпизода из легендарной жизни Ахилла — примирения его с царем Агамемноном, верховным вождем греков под Троей. Ссора между ними произошла из-за пленницы Ахилла прекрасной Бризеиды, на обладание которой Агамемнон заявил притязания. Разгневанный Ахилл отказался от дальнейшего участия в войне, а Фетида, желая отомстить Агамемнону за обиду, нанесенную ее сыну, умолила Зевса даровать победу троянцам. Ни поражения греков, ни мольбы Агамемнона не смогли смягчить гнева героя. Только когда троянцы вторглись в самый лагерь греков, Ахилл разрешил своему другу Патроклу повести на помощь грекам войско мирмидонян, а для устрашения врагов приказал ему облачиться в свои доспехи. Патрокл пал в бою. Тело его было отбито греками, но доспехи героя достались победителю — Гектору, сыну троянского царя Приама. Тогда безоружный Ахилл в сопровождении богини Афины появился на поле брани, и один его грозный вид обратил врагов в бегство. Смерть друга и привела Ахилла к примирению с Агамемноном. Фетида принесла своему сыну новые доспехи, выкованные для него самим Гефестом, богом кузнечного ремесла. Художник изобразил на обивке чертомлыцкого горита момент, когда Ахилл, сидя на табурете, начинает облачаться в доспехи, принесенные ему матерью. В руках он держит кнемиды — поножи. Слева па тропе восседает Агамемнон. Заключает фриз поникшая фигураФетиды со скорбно склоненной головой, уносящая урну с прахом своего сына Ахилла: предсказание сбылось, и он в конце концов погиб, пораженный в единственное свое уязвимое место — пятку — стрелой Приама.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: