Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ

- Название:В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ краткое содержание

В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нам пришлось, возможно, слишком подробно остановиться на мифах о жизни Ахилла, так как без этого трудно понять картины, изображенные на замечательной находке из Чертомлыка. Мастер горита был прекрасно осведомлен в греческой мифологии. Ясно, что он был греком, но греком, работавшим в Северном Причерноморье для нужд верхушки скифского общества.

Может возникнуть вопрос: почему на предмете, предназначенном для скифа, были изображены сцены из жизни греческого героя? Вероятно, это объясняется тем, что культ Ахилла был весьма популярен в северо-западном Причерноморье и мог проникнуть оттуда и в скифскую среду. Дело в том, что, согласно одной из версий легенды, Фетиде удалось увести Ахилла с горящего похоронного костра и перенести его на остров Левку (современный о. Змеиный) у устья Дуная, где он еще долго продолжал жить в обществе других обожествленных героев.

Весьма любопытно, что после находки золотой обивки чертомлыцкого горита в разных местах на далеком расстоянии друг от друга были найдены еще три абсолютно такие же — в курганах у села Ильинцы (теперь в Винницкой обл.), а затем в Мелитополе и около станицы Елизаветинской в дельте Дона. Как видим, территория их распространения весьма широка — от Днепра до Дона. Выяснилось, что это копии одной вещи. Как же они изготовлялись?

По восковой модели отливалась бронзовая матрица. Затем на эту матрицу накладывался тонкий золотой лист и оттискивалось изображение. С обратной стороны высокий рельеф заполнялся своеобразной мастикой — гипсом с какой-то клейкой примесью. Когда масса застывала, золотую обкладку при помощи золотых гвоздиков прикрепляли к деревянной основе горита. Таким образом, одна матрица могла служить для изготовления целого ряда одинаковых вещей. Сейчас мы знаем уже четыре оттиска с этой матрицы. Сколько их было изготовлено всего — на этот вопрос, очевидно, ответ никогда не будет получен. Можно лишь предполагать, что еще не одна копия этого замечательного произведения искусства покоится или покоилась в курганах наших южных степей. Как полагают, мастерская, изготовлявшая дорогие золотые украшения для высшей скифской знати, находилась в Пантикапее и в ней работал выдающийся греческий художник.

Нетрудно представить себе, какие несметные богатства находились в ограбленной могиле, если даже то, что не успели унести грабители, было столь ценным.

Терпение археологов, все же продолжавших изучать разграбленное погребение, было вскоре щедро вознаграждено. Погребальное сооружение Чертомлыцкого кургана представляло собой сложное подземное сооружение: от каждого из углов центральной могильной ямы отходили большие боковые подземелья — ниши, которые оказались не тронутыми расхитителями. По-видимому, к моменту ограбления входы в них были завалены землей, что и спасло их от хозяйничанья непрошенных посетителей, или же неожиданный обвал земли в грабительской мине, задавивший, как мы знаем, одного из них, не дал довести преступный замысел до конца. В трех нишах также были захоронения, и в каждой — множество различных предметов: золотых и серебряных украшений — шейных гривен, перстней, браслетов, бляшек, украшавших одежду (одних золотых бляшек было найдено около 2500), бронзовых наконечников стрел, ножей и т. д. Особенно богатым было одно из погребений, где были похоронены женщина и мужчина — наложница царя и его виночерпий. Тело «царицы» было украшено золотой гривной, браслетами, серьгами. На каждом пальце — по золотому перстню. Она была одета в роскошный праздничный наряд. Но самой выдающейся находкой здесь оказалась прославившая курган большая серебряная с позолотой ваза, известная теперь во всем мире под названием чертомлыцкой амфоры. Ее особый интерес состоит в том, что она, как и куль-обская электровая ваза, украшена сценами из скифской жизни, только куль-обский сосуд рисует военный быт скифов, а чертомлыцкий — их мирные занятия.

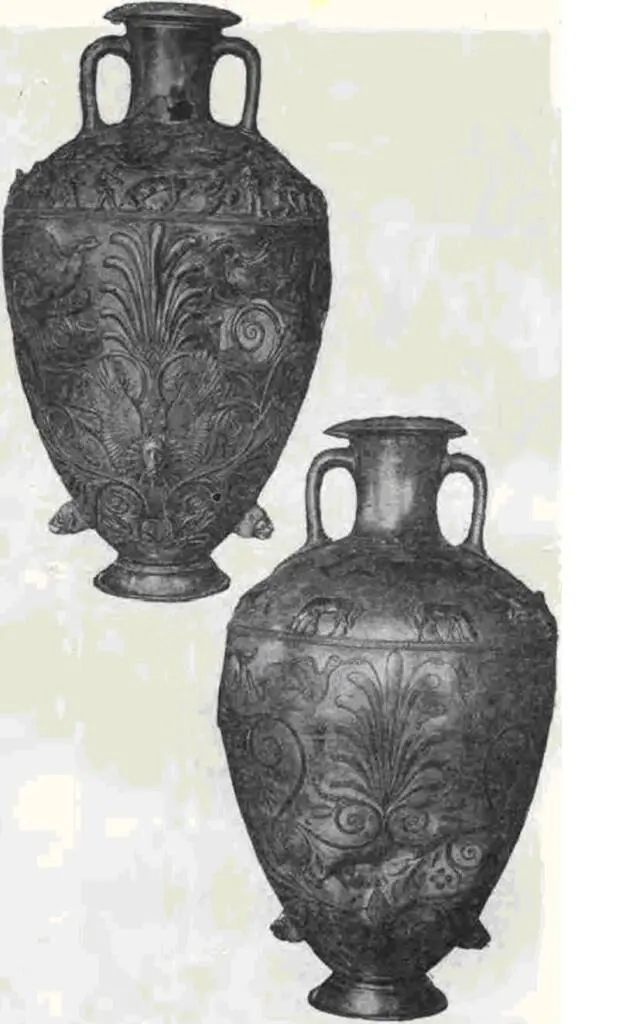

Серебряная с позолотой амфора со сценами на жизни скифов. Чертомлык. IV в. до н. а. Эрмитаж.

Вся поверхность амфоры украшена чеканными позолоченными рельефными изображениями. На ее туловище изображены цветы и побеги с сидящими па них птицами. В нижней части — три слива, украшенные скульптурными головками львов и мифического крылатого коня Пегаса. Разинутые пасти животных, через которые вытекало вино, затыкались пробками на серебряных цепочках. В сливах и горле сосуда имеются серебряные же ситечки для процеживания вина. Плечи амфоры украшены двумя поясами изображений. На верхнем — крылатые фантастические чудовища — орлипоголовые грифоны с львиными телами терзают оленя. Но наиболее интересен второй пояс. На нем удивительно реалистично и живо показаны сцены ловли скифами диких коней из табуна. Сначала мы видим двух мирно пасущихся, а затем двух уже заарканенных коней. Они пытаются высвободиться, но поймавшие их скифы туго натянули аркан. Вот три скифа с усилием сдерживают особенно норовистого скакуна. А вот, наконец, животные покорены и взнузданы. Одного коня табунщик пытается поставить на колени, а другую, уже оседланную, лошадь бородатый скиф стреножил. Художник с удивительным мастерством и прекрасным знанием дела последовательно изобразил все этапы процесса ловли и приручения лошадей — одного из важнейших занятий в жизни степных кочевников скифов.

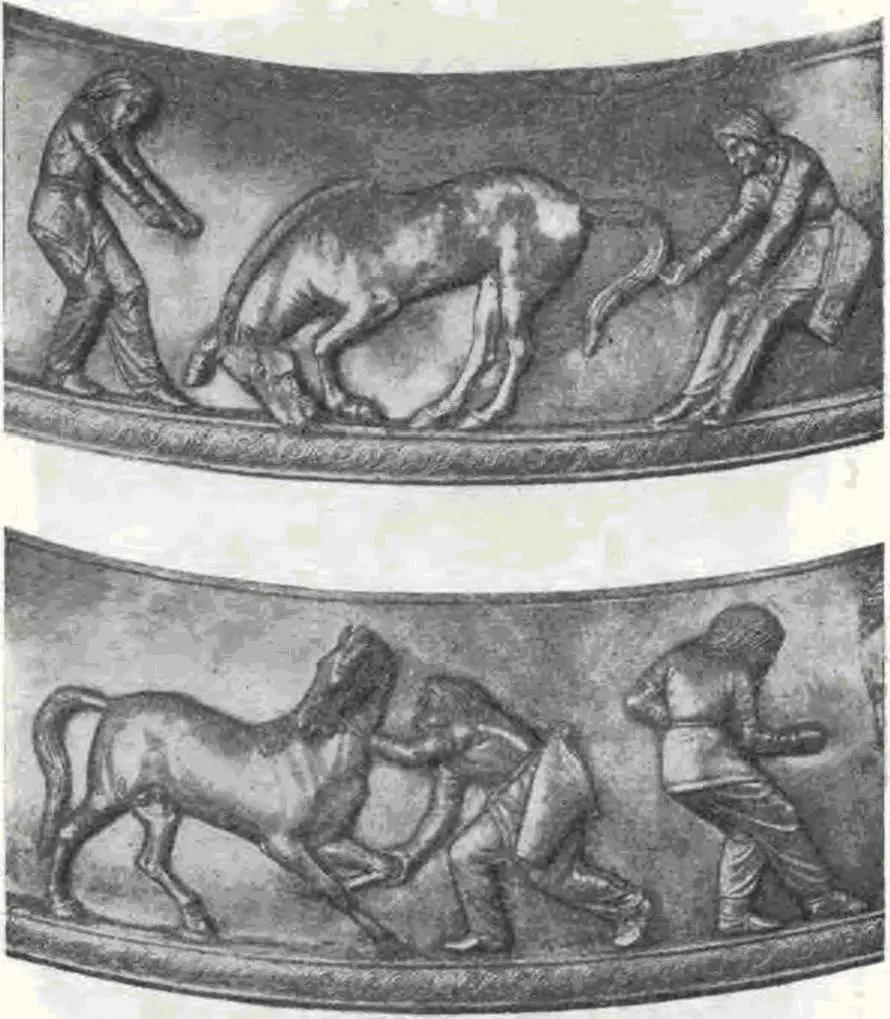

Детали фриза чертомлыцкой амфоры.

Мы видим здесь уже известные нам по Куль-Обе характерные внешние черты скифов — их длинные волосы и бороды, кафтаны и шаровары, мягкие сапоги-чувяки. По всему видно, что и мастер чертомлыцкой амфоры был прекрасно знаком со скифами, с их жизнью и бытом.

Можно предполагать, что и на чертомлыцкой вазе изображен какой-то мифологический или эпический сюжет. Если это так, то истолкование его весьма сложно и нет пока достаточно четкого и ясного объяснения.По времени Чертомлыцкий курган близок Куль-Обе. Он относится к последней четверти—концу IV в. до н. э.

Кто же был здесь похоронен?

Чертомлык был усыпальницей могущественного скифского царя, похороненного со всей пышностью скифского царского погребального обряда. Мы уже говорили, что в Куль-Обе черты скифского обряда переплетаются с греческими, что там мы имеем дело со скифским вождем, испытавшим определенное воздействие греческой культуры. В Чертомлыке же мы наблюдаем скифский обряд в чистом виде. Рассказывая о Куль-Обе, мы уже ссылались на описание Геродота похорон скифского царя. Напомним слова греческого историка, который пишет, что после смерти царя скифы «выкапывают большую четырехугольпую яму; изготовив ее … берут труп и на повозке везут к другому племени». После того как объедут владения царя, возвращаются к заготовленной могиле и «кладут труп в могилу на подстилке, по обеим сторонам его втыкают копья, на них кладут доски и покрывают камышом, а в остальном пространстве могилы хоронят одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, слугу, вестника, лошадей…» и т. д. Многое из сказанного Геродотом мы находим и в Чертомлыцкой кургане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: