Игорь Улуханов - О языке Древней Руси

- Название:О языке Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Улуханов - О языке Древней Руси краткое содержание

О языке Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако и в таких рассказах могли употребляться хорошо известные славянизмы типа время , възвратитися. И тем не менее русская основа этих рассказов несомненна.

Аналогичные примеры можно найти и в литературе более позднего периода. Вот отрывок из уже упоминавшегося «Хожения за три моря» Афанасия Никитина: «И тутъ есть Индѣйская страна, и люди ходять нагы всѣ, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены, а всѣ ходят брюхаты, дѣти родять на всякий годъ, а детей у нихъ много...».

Но даже обратившись к произведениям тех авторов, которые больше заботились о литературности, книжности своих сочинений, мы увидим, что язык многих из этих произведений очень существенно отличается от церковнославянского. Приведем пример из Галицкой летописи: «Ростиславъ... пѣшцѣ же остави противу враго(҃м) гра(҃д). стрѣщи вратъ. да не изиидуть на помощь Данилу. и не исѣкуть праковъ [т. е. не разобьют стенобитные орудия]. Ростислав же исполчився преиде дебрь глубокую... крѣпко копьем же изломившимся. яко о(т) грома трѣсновение бы(҃с) и о(т) обоихъ же мнози падше с кони и умроша. инии уязвени быша о(т) крѣпости ударения копѣиного». Этот пример показывает, что книжная отделка таких рассказов была довольно ограниченна и своеобразна. Если авторам было хорошо известно как старославянское, так и русское слово (градъ — городъ , изити — выити и т. п.), то они регулярно употребляли старославянское. Но эти славянизмы соседствовали с типично летописной русской фразеологией и народно-разговорными словами.

Аналогичную книжную отделку можно найти и в произведениях более позднего периода. Их авторы стремились совместить книжность языка с его доступностью: эта литература предназначалась для читателей, прошедших лишь начальный этап книжного образования. К таким произведениям относятся, например, возникшие в XVII в. «Повесть о Карпе Сутулове», «Сказание о куре и лисице» и некоторые другие. Так, в «Повести о Карпе Сутулове» нет ни одного слова с полногласием, местоимение азъ употреблено 31 раз, а язъ или я — ни разу. Часто, хотя и не столь последовательно и не совсем правильно, используются утратившиеся из живой речи формы аориста и имперфекта на -ша, - ше ( повелеша , отвещаше ), книжные формы причастий, синтаксический оборот дательный самостоятельный и т. п. Но вся эта книжность, представлявшая собой только собрание наиболее употребительных штампов церковной литературы, выглядела довольно поверхностно на фоне таких разговорно-просторечных явлений, как вытти, в одных , рублев , дай (наряду с книжным даждъ ), и в составе простых по структуре предложений, например: «И в то же время прииде ко вратом поп, отец ея духовны, по приказу ея, и принесе ей с собою денег двести рублев и начал толкатися во врата, она же скоро возре в окошко и восплеска рукама своима».

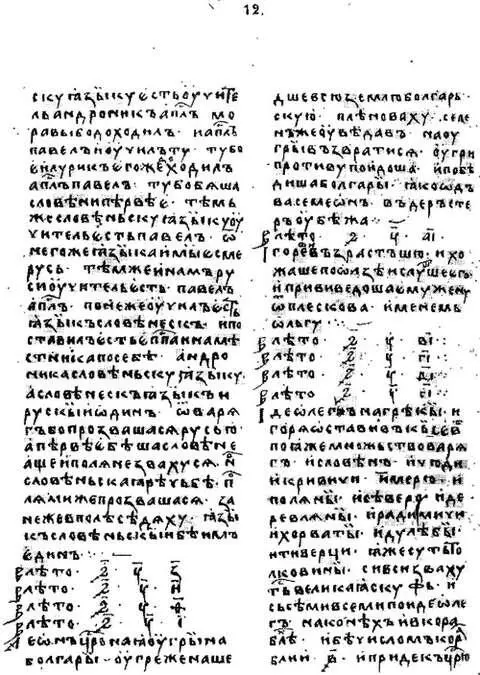

Лаврентьевский список летописи 1377 г.

Авторы светской литературы всегда предпочитали употребить народно-разговорное слово в том случае, если книжный образец был малоупотребителен и поэтому ощущался бы в произведении как чрезмерно книжное, инородное явление. Стремление писать в одном и том же книжном ключе ограничивалось сложившимися в древнерусском языке определенной эпохи нормами употребления слов. Например, в рассказе о событиях 1254 г. уже упоминавшийся галицкий летописец рассказывает о том, как воины искали дерево и солому, чтобы поджечь город. Дерево и солома могли быть названы как с помощью неполногласных славянизмов древо и слама , так и с помощью полногласных русских слов дерево и солома. Галицкий летописец всегда последовательно ориентировался на книжные образцы, но в этом рассказе он употребил рядом с неполногласным словом древо полногласную форму солома: «искахуть бо вои ѣздяще сѣмо и сѣмо [т. е. туда и сюда], дрѣва и соломы што бы приврещи [т. е. бросить] граду». Дело в том, что слово древо было хорошо известно и автору и читателям, а слово слама было малоупотребительным, оно изредка встречалось лишь в церковных памятниках, но было слишком книжным даже для автора — любителя книжных слов. Так же объясняются и многие другие подобные случаи совместного употребления славянизмов и народно-разговорных слов в памятниках древнерусского языка, в том числе и особенно неожиданное на первый взгляд сочетание в одном контексте слов с синонимичными и близкими по форме русскими и старославянскими словообразовательными элементами, например глаголов с приставками пре - и пере - в рассказе из «Новгородской первой летописи»: «тъгда же мьстисла(҃в) перебродяся днѣпрь. пръиде... на сторожи [т. е. к передовым отрядам] татарьскыя». Для перебродитися отсутствовал книжный образец с приставкой пре-, а глагол преити широко употреблялся в памятниках церковнославянского языка. Лишь наиболее последовательные авторы и писцы проводят такую отделку текста, при которой заменяют разговорные морфемы на книжные, и возникают искусственно-книжные образования типа пребродитися, превозитися (см. стр. 28, 29).

Наряду с авторами, писавшими в одном стилистическом ключе, имелись и такие, которые зачастую чередовали русское слово и славянизм, стремясь избежать повторений. Один и тот же предмет назывался по-разному. Свое знание как живого народного языка, так и церковнославянского многие русские книжники использовали в целях литературной отделки своих сочинений. Примеры чередований синонимичных русских слов и славянизмов (чаще всего полногласных и неполногласных слов) имеются в памятниках разного времени: «и ста Володимеръ на сеи сторонѣ. а Печенѣзи на онои, и не смяху си на ону страну. ни они на сю страну» («Повесть временных лет»); «а на полуденной [т. е. южной] стѣнѣ ворота зовутся сионския, большия же. Тѣми враты идти токмо къ сионской церкви, а иной большой дороги къ тѣмъ воротамъ ни откуду нѣтъ, понеже пришли съ обѣихъ странъ овраги великие; да отъ тѣхъ же сионскихъ вратъ внизъ къ Юдоли плачевной близь святая святыхъ есть воротца не велики...» (Арсений Суханов. «Проскинитарий», XVII в.; отрывок из описания Иерусалима). А вот пример чередования старославянского по происхождению условного союза аще с русским буде : « аще меня задушат и ты причти [т. е. приравняй] мя с Филипом митрополитом Московским; аще зарѣжутъ, и ты причти мя з Захариею пророкомъ; а буде в воду посадятъ, и ты яко Стефана Пермского свободишь мя» («Житие протопопа Аввакума», XVII в.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: