Array Коллектив авторов - Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие

- Название:Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Флинта»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0800-2, 978-5-02-034767-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие краткое содержание

Для преподавателей, интересующихся лингводидактическими проблемами обучения технике перевода, вопросами развития навыков и умений всех форм специального перевода.

Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Т 2

Шел дождь

R 2

сильный

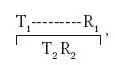

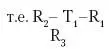

Таким образом, законченная мысль выражена двумя предикатемами, которые взаимосвязаны, так как рема первой превратилась в рему второй. Графически эта связь может быть показана следующим образом:

где горизонтальная линия «под R 1» показывает переход этой ремы в Т 2. В результате получается, что смысл второй предикатемы является ремой первой предикатемы и вливается в смысл этой предикатемы. Именно таким образом и происходит сложение смыслов, в результате которого получаются новые смыслы. Например:

Миномет размещен в кормовой части машины, имеющей раздвижную крышу.

T 1

Миномет

R 1

размещен в кормовой части машины.

T 2

Кормовая часть машины

R 2

имеет раздвижную крышу.

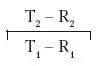

Возможен и другой способ формирования сложной мысли из нескольких смыслов, когда смысл предыдущей предикатемы входит в смысл последующей предикатемы в качестве темы. Например:

Массовое производство танков в США началось в 1939 году.

T 1

1. Производство танков в США

R 1

массовое

T 2

2. Массовое производство

R 2

началось в 1939 году

Показанные выше способы формирования мысли называются ступенчатыми.Существует также так называемый «зонтичный»способ формирования мысли, когда к одной теме предицируется сразу несколько рем, с каждой из которых она формирует независимую, самостоятельную предикатему. Например:

Танк вооружен 105-мм пушкой, 12,7-мм пулеметом и 7,62-мм пулеметом.

T 1

Танк вооружен

R 1

105-мм пушкой

R 2

12,7-мм пулеметом

R 2

7,62-мм пулеметом

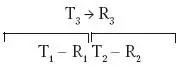

Сложная мысль может формироваться также путем объединения нескольких предикатем с помощью логической связи. Для простоты записи все виды причинно-следственных связей, выраженных в языке, сведены в данной схеме к одному типу – «импликации», которая обозначается А→В и читается как «если А, то В», где А и В суть каких-либо событий. Например:

Самоходный миномет М125А1 имеет небольшой вес, что обеспечивает ему плавучесть.

T 1

1. Самоходный миномет М125А1

R 1

имеет небольшой вес

T 2

2. Он

3.

R 2

обладает плавучестью (1) → (2)

Третья предикатема в данном случае означает, что «так как самоходный миномет М125А1 имеет небольшой вес, то это обеспечивает ему плавучесть».

Такой способ формирования сложной мысли можно продемонстрировать следующей схемой:

Таким образом, выделяются четыре основных типа смысловой связи предикатем, или четыре основных правила смыслового синтаксиса:

– тематическая ступенчатая связь;

– рематическая ступенчатая связь;

– зонтичная связь;

– логическая связь.

В практической части ниже будет показано, каким образом каждая из этих связей фиксируется в системе записей.

Другим практическим вопросом изучения системы записей в последовательном переводе является специальная символика, с помощью которой обозначаются смысловые компоненты предикатем – так называемый язык сокращенной записи.

При этом необходимо помнить, что когда мы говорим о языке, на котором наша мысль формируется в сознании, прежде чем быть реализованной в звучащей речи, то имеем в виду язык так называемой «внутренней речи». Этот язык значительно отличается от любого естественного языка не только своим синтаксисом, но и формой знаков, в которые облекается содержание мысли во внутренней речи.

В советской лингвистике экспериментально было доказано и теоретически обосновано, что по форме язык мысли представляет собой особый код, который может быть назван «кодом образов и схем» или «предметно-образным кодом». Он формируется на основе естественного языка, но имеет глубоко субъективный характер. Основными его характеристиками являются: предельная краткость, усеченность формальных, обозначающих элементов, и в тоже время максимальная и предельно обобщенная их смысловая нагруженность, что, собственно, и позволяет человеку мыслить практически мгновенно. Выражение же мыслей средствами естественного языка занимает у него зачастую значительное время.

Язык сокращенной записи

Идеальный язык сокращенной записи должен был бы, максимально приближаясь к коду внутренней речи, быть чисто семантическим языком образов и схем, т. е. языком, отличным как от исходного, так и от переводного языка. Однако разработка подобного «третьего» языка и его специальное изучение заняли бы много времени и затруднили бы процесс изучения и практическое использование системы записей при переводе. При этом такая задача является почти невыполнимой, поскольку внутренний код образов и схем носит чисто субъективный характер, его возникновение и формирование, подчиняясь одним и тем же принципам и закономерностям, целиком и полностью определяется субъективной языковой и предметной деятельностью каждого отдельного индивида.

То же самое справедливо и относительно языка сокращенной записи. Возможно говорить лишь о начальном этапе целенаправленного обучения, т. е. определенного «навязывания» принципов формирования и базового набора символов, на основе которых обучаемый в дальнейшем формирует свою собственную знаковую систему в соответствии с собственными наклонностями и сферой языковой деятельности.

Базовая символика, о которой говорится здесь, разработана теоретически и практически и уже доказала свое право на существование практикой деятельности не одного поколения переводчиков. В качестве обязательного материала она будет дана в практической части главы. Но в системе сокращенной записи используются не только искусственно созданные символы, но и слова естественного языка в сокращенном виде.

Таким образом, возникает проблема выбора естественного языка, на котором ведется запись смысловых компонентов, которые не могут быть выражены с помощью символов.

При изучении системы записей в последовательном переводе военно-технической публицистики с английского языка на русский и с русского языка на английский разумно сделать выбор между этими двумя языками. Для этого необходимо руководствоваться особенностями процессов восприятия и порождения речи, а также особенностями каждого из подъязыков с точки зрения их соответствия, а вернее, удобства для системы сокращенной записи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: