В. Смирнов - Ижора и Колпино. Почему так называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов Водской Пятины

- Название:Ижора и Колпино. Почему так называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов Водской Пятины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005175960

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - Ижора и Колпино. Почему так называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов Водской Пятины краткое содержание

Ижора и Колпино. Почему так называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов Водской Пятины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, в Ижерском погосте локализованы два основных места добычи болотной руды:

1 – на реке Ижере в районе деревень Райколово-Аннолово (южнее пос. Федоровское);

2 – верховье реки Словенки (выше совр. г. Павловска).

Отметим, что оба рассматриваемых района находятся в непосредственной близости друг от друга (см. рис. 1).

Наиболее крупное из них находилось на реке Ижере в районе деревень Райколово-Аннолово (южнее пос. Федоровское), где по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» располагалось 9 деревень с основой раи- Раикола, Раикала, Раикула (см. табл. 5).

Добыча болотной руды на реках Ижера и Словенка осуществлялась, вероятно, ранее, чем на Карельском перешейке. По всей видимости, добыча болотной руды и производство железа варягами-русь на Северо-Западе Восточной Европы сначала начались на реке Ижере в IV – V в. н. э., от чего она и получила свое название. Также копали руду и на реке Словенке. Затем были открыты места добычи болотной руды на Карельском перешейке (Куйваши, Ровда). По выработке этих месторождений к 1500 году добыча болотной руды переместилась на южный берег Финского залива (Красные горы, реки Коваши и Систа).

2. Были ли русские слова на букву ы? Ыван и Ыжера

(к этимологии гидронима «Вишера» – Новгородская область)

2.1. Слова на букву ы в древнерусских письменных источниках

«В русском языке, увы,

Не бывает слов на «Ы»».

Азбука для детей в стихахСобирая материал по этимологии названия реки «Ижора», с удивлением встретил в «Послании архиепископа Макария великому князю Ивану Васильевичу», датированном 1534 годом [23], слово «Ижера» с буквой «ы» в начале слова – «Ыжера»:

«…слышав во своей архиепископьи, пастве христова стада, прелесть кумирскую около окрестных градов Великаго Новаграда, в Вотской пятине, в Чюди и в Ыжере(здесь и далее выделено – В.С. ), и около Иваняграда, Ямы града, Корелы града, Копории града, Ладоги града, Орешка града, и по всему поморию Варяжского моря в Новъгородцкои земли…» (см. Приложение 4).

Подумал опечатка. Но в «Грамоте новгородского архиепископа Феодосия в Воцкую пятину, /в Чюдь, в Ижору, в Корельский и др. уезды/ о разрушении мольбищь и искоренении языческих обрядов» от 8 июня 1548 года [5] тоже встречается – «Ыжера»:

«От преосвященнаго Феодосиа архиепископа Великого Новагорода и Пскова в Воцкую пятину, в Чюдь, в Толдожской погост, и в Ыжеру, в Каргалской погост, и в Ижерской погост, и в Дудоровской погост, и в Замошской погост, и в Егорьевской погост, и в Ополецкой погост, и в Кипенской погост, и в Спаской погост в Зарецкой, и во все Чюцкие уезды и Ижерские, и в Вошки, да и во все Копорецкие, и Ямские и Иваногороцкие, и в Корелские, и в Ореховские уезды, по манастырем игуменом…».

При этом наряду с «Ыжерой», упоминается еще «Ижерский погост» и «Ижерские уезды» (см. также табл. 10). Очевидно, что это три разных адреса. Из этих трех наименований адресатов архиепископа Феодосия однозначно идентифицируется Ижерский погост Водской пятины, какие «субъекты административного деления» Великого Новгорода скрывается за двумя другими неясно.

Почему «Ыжера» пишется через «ы», а «Ижерский, Ижерские» через «и»?

Это чередование и // ы в начале слова в определенной позиции может быть объяснено как следствие падения редуцированных в древнерусском языке и отражается в письменных памятниках уже со второй половины XIII века, вместо буквы и пишется ы: «из ынои земль» (Смоленская грамота 1229); «в ыную землю» (Смоленская грамота 1235); «с Ываном» (грамота Ивана III – XV в.) [40].

Суть чередования и // ы заключается в следующем. До падения редуцированных между твердым согласным и гласным [и] был редуцированный [ъ]: предлоги съ Иваном, въ Ижере, изъ Ижеры и т. п. После падения редуцированных, [ъ] в слабой позиции пропадает, а [и] перед твердым согласным переходит в [ы]: с Ываном, в Ыжере, из Ыжеры и т. п. Таким образом, Ыжера – это не самостоятельное слово, а вариант написания Ижера в позиции перед твердым согласным.

Интересно, что, по существу, произошло слияние монофтонгов [ъ] и [и] в дифтонг [ы] (ъ + i = ъi). Примерами этого в современной орфографии может служить написание слов «предыстория» и «предыдущий».

В современном русском языке нет слов, начинающихся на букву ы, причиной тому является то, что «Перед гласными [ъ] и [ы] в начале слова развивался протетический [в]» [40].

2.2. Как Ижера превратилось в Вишеру?

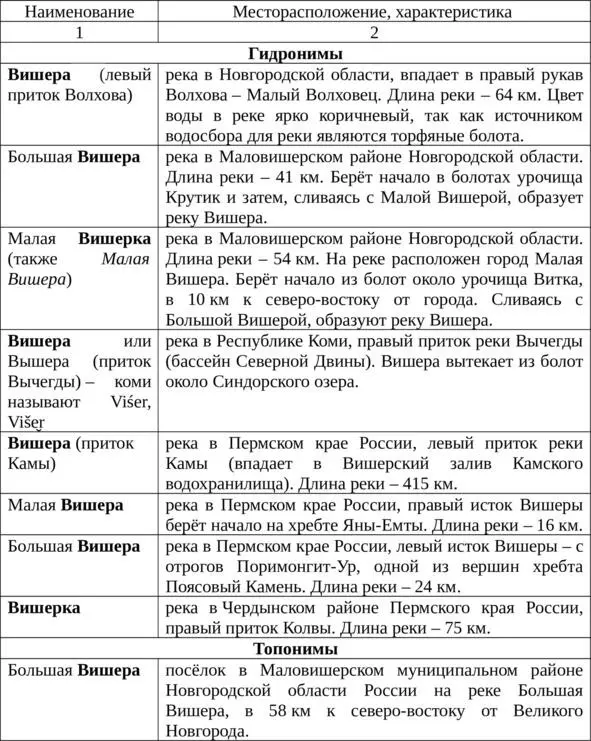

В России существует целый ряд топонимов и гидронимов Вишера (см. табл. 6).

Таблица 6Основные гидронимы и топонимы Вишера

В основе приведенных гидронимов и топонимов являются реки с названием Вишера: Вишера в Новгородской области, Вишера в Республике Коми (правый приток реки Вычегды), Вишера в Пермском крае (левый приток реки Камы). Последние два гидронима, по нашему мнению, являются гидронимами-мигрантами от Вишера Новгородской области, показывающие миграцию новгородцев на север и на восток.

Происхождение гидронима Вишера до настоящего времени точно не установлено, высказывались гипотезы, что он может происходить от древнерусского «вить» – болотная трава, индоевропейского «veis» – разливаться, или этнонима финно-угорского племени «весь» – «водный путь».

По нашей версии, Вишера является производным словом от Ижера.

Превращение слова Ижера в Вишеру, вероятно, прошло в два этапа. На первом этапе к слову Ижера добавился протетический звук (протеза) [в]:

в + Ижера = Выжера.

Поясним, что «протетический звук (протеза)» (от др.-греч. πρόθεσις «выставление, присоединение, подстановка») – это согласный, присоединяемый в начале слова перед гласным для облегчения произношения, но не имеющий значения приставки. Например: в рус. диал. вострый – острый, или в укр. вухо – ухо, вулиця – улица, вуглы – углы; в белор. воблака «облако», вока «глаз», вуха «ухо». В диалектах юго-западной диалектной зоны: [во́] сен» , [во́] кна , [ву́] тка , [ву́] чит.

На втором этапе Выжера не без влияния прибалтийско-финских языков превратилось в Вишера. Промежуточный вариант с ы сохранился в названии реки Вышера (приток Вычегды).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ирина Фуфаева - Как называются женщины [Феминитивы: история, устройство, конкуренция] [litres]](/books/1067412/irina-fufaeva-kak-nazyvayutsya-zhenchiny-feminitivy.webp)