Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций

- Название:Введение в языкознание: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0833-0, 978-5-02-034917-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций краткое содержание

Курс лекций соответствует стандартной программе курса «Введение в языкознание». Он содержит основные сведения о языке, его функциях, истории его изучения. В курсе представлена отчетливая научно-отраслевая структура языкознания. Главное внимание в нем уделено проблемам внутренней лингвистики – синхронической, диахронической и сравнительной. К курсу приложен «Краткий словарь лингвистических терминов».

Для бакалавров и студентов, а также для интересующихся вопросами языкознания.

Введение в языкознание: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Знакомство со словарями цивилизованных народов создает впечатление, что на белом свете уже не осталось «уголка», который не получил бы в них лексических обозначений. Язык высокой культуры стремится к тотальному ословливанию мира. Этот неостанавливающийся процесс охватывает все сферы мира – физиосферу, биосферу, психику и культуру. Каждая из них – благодаря ословливанию (вербализации) её континуума – оказывается всё более и более расчленённой на соответственные фрагменты. Но было бы величайшим заблуждением считать, что языки современных цивилизованных народов уже близки к завершению вербализации мира, в котором они живут и к которому они принадлежат и сами. Процесс ословливания мира так же бесконечен, как бесконечно его познание и практическое преобразование. Расширение границ познавательной и практической деятельности человека неминуемо ведёт и к увеличению словарного запаса в языках.

Языки отличаются не только по числу слов, имеющихся в них, но и по их внутренней форме. Это значит, что между различными языками отсутствует не только количественная симметрия, предполагающая, что все языки членят мир на абсолютно одинаковые отрезки, но и качественная. Качественная асимметрия между языками состоит на уровне слов в том, что слова, обозначающие в разных языках подобные предметы, могут иметь разную внутреннюю форму (или разное этимологическое значение).

Результатом ословливания мира являются лексические поля, система которых и составляет лексическую картину мира в том или ином языке. С помощью лексических полей любой язык осуществляет моделирование мира в целом. Вот почему их система предполагает родо-видовую организацию лексических полей, изображающих в языке все сферы мира – физиосферу, биосферу, психику и культуру.

На примере количественной и качественной асимметрии лексических полей, принадлежащих разным языкам, Лео Вайсгербер демонстрировал расхождения между языковыми картинами, заключёнными в этих языках.

Количественную асимметрию между индоевропейскими и неиндоевропейскими языками Л. Вайсгербер, в частности, демонстрировал на примере поля мытья и стирки. Он писал: «…в скольких языках для предметов, которые мы считаем понятийно однородными и называем одним словом, существует много, часто сотни слов! Так, в некоторых североамериканских языках процесс Waschen ( стирка, мытье ) обозначается тринадцатью различными глаголами в зависимости от того, идёт ли речь о мытье рук или лица, о мытье посуды, стирке одежды, мытье для приготовления пищи. Или о народе бакаири сообщается, что каждый вид пальмы различается ими самым тщательным образом и получает своё название» (Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 1993. С. 92).

Качественную специфику немецкого языка в области внутренних форм слова Л. Вайсгербер демонстрировал, в частности, на примере обозначения разных видов лошадей: «…словарь языка позволяет здесь прийти к видению объекта с различных точек зрения… лошадь( Pferd ), рассматриваемая с точки зрения важного цветового признака, превращается в белого коня( Schimmel ), вороного( Rappe ), рыжей масти( Fuchs ) и т. д., с точки зрения пола – в жеребца( Hengst ), кобылу( Stute ) и т. д., с точки зрения ценности – в коня( Roß ) или клячу( Mähre )» (там же. С. 78–79).

Национальное своеобразие лексической картины мира связано с тем, что в ней отражена особая точка зрения на мир – та точка зрения, с которой смотрел на него создавший её народ. Каждый человек, усваивающий данный язык, волей-неволей должен усваивать и мировоззрение, заложенное в этом языке.

Приведём пример из работ Л. Вайсгербера. В немецком языке найдём, например, слова Kraut ( полезная трава ) и Unkraut ( сорняк ). Между тем, с объективной точки зрения, в природе не существует полезных и вредных трав. Язык же зафиксировал здесь точку зрения на них со стороны немецкого народа. Каждый немецкий ребёнок потому должен принять эту антропоцентрическую точку зрения на травы, что она навязывается ему его родным языком, когда он его усваивает от старших.

Подобным образом дело обстоит, по Л. Вайсгерберу, и со всеми другими классификациями, которые имеются в картине мира того или иного языка. Именно они в конечном счете и задают человеку ту картину мира, которая заключена в его родном языке. Но может ли человек преодолевать мировоззренческую тиранию своего родного языка? Л. Вайсгербер давал отрицательный ответ на этот вопрос.

Не язык как таковой, а заключённая в нём особая точка зрения на мир со стороны его носителей всегда находилась в центре внимания Л. Вайсгербера. Подобную позицию по отношению к своим героям занимал в своих полифонических романах Ф.М. Достоевский. М.М. Бахтин писал: «Герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир» (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 54). Язык интересует Л. Вайсгербера, скажем мы, как особая точка зрения на мир. Выходит, Л. Вайсгербер в языкознании – это всё равно что Ф.М. Достоевский в искусстве.

40. КОНТРАСТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ)

Контрастивная морфология сосредоточивает своё внимание на выявлении особенностей, связанных в том или ином языке с переходом лексических форм слова в морфологические. Этот процесс иначе называется морфологизацией. Рассмотрим его на материале морфологизации существительных и прилагательных во французском, немецком и английском языках – в отношении рода, числа и падежа.

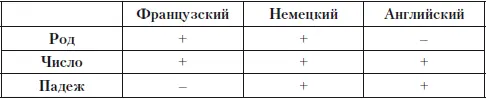

Указанные категории представлены у существительного в данных языках следующим образом:

Мы видим, что в современном французском существительное не морфологизируется по падежу, а в английском – по роду, зато морфологизация по числу сохранилась во всех языках.

Род. Основным средством морфологизации существительного по роду во французскомявляются артикли единственного числа: м. р. – un, le; ж. р. – une, la.

Проблемы с употреблением артиклей возникают у изучающих этот язык, когда речь заходит о неодушевленных существительных. В грамматиках французского языка имеются на этот счёт подсказки:

1) мужской род: неодушевлённые существительные оканчиваются на ment, eau, on, age, in ( commencement « начало » , tableau « картина » , poisson « рыба » , village « деревня » , chemin « дорога »);

2) женский род: на tion, ture, ette, ine ( notion « понятие » , pointure « живопись » , toilette « туалет » , buttine « ботинок »).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)