Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени

- Название:Машины зашумевшего времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0245-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени краткое содержание

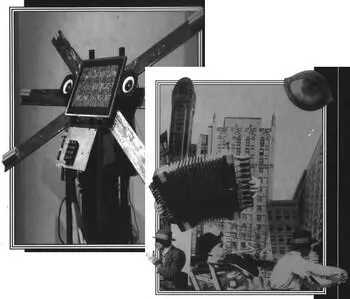

Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику. Следя за тем, как они от десятилетия к десятилетию то становятся почти незаметными, то вновь используются в самых разных контекстах, можно увидеть принципиально новые сюжеты в развитии искусства конца XIX–XXI веков, от Стефана Малларме до интернетных коллажей, составленных из блоговых заметок и видеозаписей. Эта книга рассказывает о том, как монтаж сначала стал «стилем эпохи» 1920‐х годов в самых разных странах (СССР, Германия, США…), а после все больше оказывался нужен неподцензурной словесности и «альтернативным» направлениям в кино и визуальном искусстве. Среди героев книги — Дзига Вертов и Артем Веселый, Сергей Эйзенштейн и Александр Солженицын, Эль Лисицкий и Саша Соколов, Энди и Лана Вачовски и Павел Улитин.

Машины зашумевшего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1930-е годы в литературу вступают люди, которые выросли уже при советской власти. Авторы более старшего возраста могли отказываться от «негласного пакта» с цензурой, потому что знали из собственного опыта другие варианты существования в литературе. Писатели следующего поколения этой «цветущей сложности» уже не застали и должны были заново, «с нуля» изобретать не только новые типы письма, но и несоветское писательское самосознание.

Во всех этих случаях мы говорим об авторах, которые значительную часть своих произведений создали без расчета на публикацию. До сих пор не поставлен вопрос о том, как с этой ветвью русской литературы соотносятся такие произведения, как «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, проза А. В. Белинкова или та часть ранних произведений А. И. Солженицына, которую автор изначально не предназначал для советской печати, — например, киносценарий 1959 года «Знают истину танки!».

Все эти авторы хорошо знали «правила игры» в советской литературе. Булгаков регулярно публиковал свои пьесы и после смерти был даже удостоен официальных некрологов в советских газетах. Белинков, несмотря на свою откровенную нелюбовь к советской власти, в 1950–1960-е годы регулярно печатался в «толстых» журналах. Солженицын, хотя и на протяжении всего нескольких лет (1962–1964), тоже воспринимался как признанный советский писатель [101] Вайль П., Генис А. Поиски жанра. Александр Солженицын // Вайль П., Генис А. 60‐е. Мир советского человека. 2‐е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 246–260, особ. с. 246–247, 250. В названии главы заключена скрытая шутка: «Поиски жанра» — название трагикомической повести Василия Аксенова, который в 1960–1970‐х годах воспринимался как эстетический оппонент Солженицына.

. Есть ли какие-то эстетические признаки, по которым все эти произведения можно соотнести между собой — и с легальной советской литературой?

По-видимому, одной из «общих мер», позволяющих это сделать, является монтаж. История переосмысления монтажа в СССР позволяет выявить, как вообще советская культура «переваривала» и приспосабливала к своим нуждам открытия модернизма — и каковы были границы этого приспособления, за которыми модернистские методы уже не могли быть интегрированы в лояльную советскую культуру.

Неподцензурная словесность в узком смысле может быть с некоторыми оговорками определена как литература, основанная на рефлексии языкового употребления и социальных конвенций. Поэтому в ней активно использовался аналитический монтаж.

Предлагаемая в этой книге историческая типология монтажа относится не только к советскому искусству — легальному и неподцензурному, но и к другим европейским и североамериканским культурам XX века. Поэтому эта типология помогает содержательно описать зыбкую, не всегда устойчивую границу между подцензурной и неподцензурной литературой и соотнести два этих субполя российской словесности с некоторыми общими тенденциями в развитии западной культуры.

ЧАСТЬ I

Конструирующий монтаж

Глава 1

Становление метода

Рождение термина: 1916–1923

Монтажные методы применялись в искусстве начиная, самое позднее, со второй половины XIX века. Принцип совмещения разных фотоизображений на одном отпечатке был открыт, по-видимому, в Шотландии в 1850-х годах, в последующие десятилетия получил большое распространение и назывался сначала «двойной печатью» («double printing»), а позже «комбинированной печатью» («combination printing») [102] [ Б.а. ] Nu-real: a timeline of fantastic photomontage and its possible influences, 1857–2007 (http://www.d-log.info/timeline/).

. Однако слово «монтаж» в его современном значении появилось в 1916–1918 годах — причем практически одновременно в России и Германии, и в обоих случаях — как переосмысленное заимствование из французского, где «montage» означало «подъем» и «сборка». Слово monteur уже в начале XX века имело во французском языке инженерно-технический смысл [103] Более ранние предшественники этого слова — французский глагол «monter» («подниматься»), глагол вульгарной латыни «montare» («поднимать, подниматься»), слово из классической латыни «mons» («montis») («гора») и гипотетический праиндоевропейский корень «men» («выдаваться»).

.

Изобретателем слова «монтаж» в его современном значении, по-видимому, был выдающийся режиссер и теоретик кино Лев Кулешов. Новый термин был введен в первой же его печатной публикации — статье «О задачах художника в кинематографе» (1917). Кулешов писал:

Для того, чтобы сделать картину, режиссер должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и не связанные в одно целое, и сопоставить отдельные моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмической последовательности, так же, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с буквами целое слово или фразу. Это примитивная мысль о композиции или монтаже картины, детально же разбирать эту режиссерскую работу совершенно не в целях нашей статьи [104] Кулешов Л. О задачах художника в кинематографе // Кулешов Л. Собр. соч.: В 3 т. Теория. Критика. Педагогика / Сост. А. С. Хохлова, И. Л. Сосновский, Е. С. Хохлова; вступ. ст. Р. Н. Юренева. Т. 1. М.: Искусство, 1987. С. 57 (разрядка Л. Кулешова). Первая публикация: Вестник кинематографии. 1917. № 126. С. 15–16.

.

В дальнейшем слово «монтаж» получило общий теоретико-культурный смысл во многом — хотя и не исключительно — благодаря статье Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов. К постановке „На всякого мудреца довольно простоты“ А. Н. Островского в Московском Пролеткульте» (1923). Эйзенштейн писал:

…вместо статического «отражения» данного, по теме потребного события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием — свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне даннойкомпозиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект — монтаж аттракционов [105] Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 269–273. Сохранены шрифтовые выделения источника. Первая публикация: ЛЕФ. 1923. № 3. С. 70–75. Приводимые мной цитаты из Кулешова и Эйзенштейна хорошо известны киноведам, однако эта работа имеет междисциплинарный характер, и я позволил себе их привести для цельности контекста.

.

Одной из причин сильного эффекта, произведенного работой Эйзенштейна, было место ее публикации: ее напечатали не в специальном кинематографическом издании, а в журнале «ЛЕФ», который читали представители разных видов искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: