Карл Левитин - Геометрическая рапсодия

- Название:Геометрическая рапсодия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Левитин - Геометрическая рапсодия краткое содержание

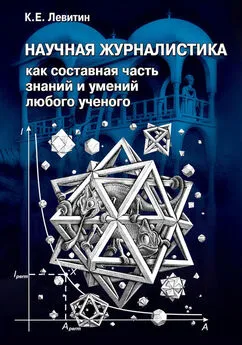

Плоское и объемное, свойства кристаллов и правильных тел, симметрия, замкнутость и бесконечность Вселенной — эти темы-мелодии сливаются в книге в некий гимн во славу Геометрии.

Для иллюстрирования книги использованы гравюры голландского графика М. К. Эсхера, геометрические по своему содержанию.

Научно-художественная книга для широкого круга читателей.

Геометрическая рапсодия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эсхер реализовал идею "странной петли" несколькими различными способами, их можно выстроить по степени "затянутости" петли. В гравюре "Поднимаясь и опускаясь", на которой изображены монахи, навечно обреченные тащиться по нескончаемым ступеням, дана самая свободная из петель, поскольку здесь требуется совершить большое число шагов, прежде чем будет достигнута начальная точка пути. Петля "Водопада" более узкая, так как она, как уже отмечалось, состоит всего из шести звеньев-шагов... Затягивая петлю дальше, мы получаем знаменитую работу "Рисующие руки", на которой каждая рука рисует другую — это петля из двух звеньев. И, наконец, самая узкая из возможных петель реализована в гравюре "Картинная галерея", которая представляет собой картину, включающую в себя себя самою...

Неразрывно с понятием "странной петли" понятие бесконечности, ибо что еще представляет собой петля, как не бесконечный процесс, изображенный в конечном виде? Идея бесконечности играет большую роль во многих работах Эсхера. Вариации одной и той же темы часто включены одна в другую, образуя таким путем изобразительную аналогию канонам Баха. К примеру, это легко можно увидеть на знаменитой гравюре "Метаморфозы". Она в известной мере напоминает "Бесконечно Поднимающийся Канон": путешествуя по ней все дальше и дальше, оказываешься вдруг в самом начале".

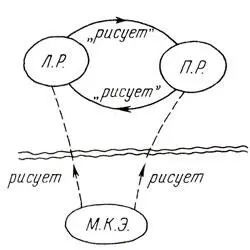

Дуглас Хофстадтер не просто подмечает аналогию, но и использует ее для разрешения некоторых парадоксов познания. Он, в частности, приводит в своей книге диаграмму, схематически иллюстрирующую "спутанность" иерархий в системе "Рисующие руки". Тут нет обычных легкоразличимых уровней "рисующая" и "рисуемая" рука. Парадокс разрешается благодаря тому, что находится следующий, невидимый уровень, находящийся в ином по отношению к гравюре измерении: это сам Мауриц Корнелис Эсхер, ее создатель, который является "рисующим" по отношению к правой и левой руке, да и всей гравюре в целом. Ситуацию можно еще дополнительно "эсхеризировать", как предлагает автор книги: стоит лишь сфотографировать руку человека, рисующего гравюру "Рисующие руки".

Разговор о парадоксах подвел нас вплотную к смыслу аналогии между трудами Геделя, логика, и Эсхера, художника. Однако этот путь увел бы нас слишком далеко от нашей геометрической темы, хотя правда, пройдя его, мы сумели бы вновь вернуться к начальной точке, совершив еще одну "странную петлю". Поэтому, сознательно игнорируя серьезный разговор о теореме Геделя, позволим себе лишь высказать предположение, что и параллель "Гедель-Эсхер" тоже вполне обоснована некими глубинными структурами сознания и того и другого.

Ведь в чем суть геделевской "теоремы о неполноте"? Она утверждает, что система не может понять свое собственное устройство, если не поднимется на следующий уровень (это одно из возможных толкований). В чем здесь главное? В парадоксе. Сродни знаменитому высказыванию критянина Эпименида "Все критяне лжецы", про которое нельзя сказать, истинно оно или ложно. Так вот именно парадоксами столь богата жизнь самого Эсхера, а не только его гравюры. В самом деле, в школе он не успевал по математике, оставался даже на второй год — и именно математики находят в его гравюрах глубокий смысл и источник вдохновения. До сорока лет он беспрерывно путешествовал, а потом практически не покидал своего дома в Баарне до самой смерти. Он рисовал левой рукой, а писал — правой. Всю жизнь был убежденным атеистом и не раз позволял себе антиклерикальные высказывания (даже знаменитая гравюра "Поднимаясь и опускаясь" таит в себе плохо скрытое издевательство, поскольку "монашеский труд" по-голландски означает пустую, бессмысленную работу), но ближайшим другом его был бывший "брат Эрик" — монах-расстрига Ханс де Рийк. Можно ли удивляться, что такого человека тянуло к парадоксам и в искусстве? А если так, то незачем искать иных причин, почему творчество его оказалось сродни глубоким и парадоксальным идеям Геделя — идеям истинно философского звучания.

...И здесь, заключая рассказ о книге "Гедель, Эсхер, Бах: нескончаемая золотая цепь", хочется сказать несколько слов о связи между математикой и философией, потому что, быть может, именно этих рассуждений не хватает книге Хофстадтера, обнаружившего не лежащую на поверхности близость образов, созданных средствами музыки и графики, математическим идеям.

Математика и философия многие века шли рука об руку, более того они были, в сущности, нерасторжимы: философы считали себя математиками, математики рассуждали как философы. Но и разойдясь, они не утратили "взаимности": философы по-прежнему находили в математических абстракциях опору для своих выводов, а математики, как и раньше, нередко по самым разным поводам обращались к философии. В наше время связь эта приобрела особое значение. "Неожиданная, на первый взгляд, не заданная изначально приложимость законов математики к физическому миру многих сбила с толку. Отдельные теоретики... стали задаваться вопросом: а не был ли прав Платон в своем объективном идеализме? В самом деле: разрабатывается некий математический аппарат, а затем оказывается, что физическая реальность подчиняется его выводам и законам", — пишет в последнем августовском номере газеты "Правда" за 1984 год член-корреспондент АН СССР Ю. А. Жданов.

"Не заданная изначально приложимость законов математики к физическому миру" сбивала с толку не единожды и в прошлом, и не только философов платоновского плана, но и многих выдающихся и даже великих математиков — кстати, высказывания некоторых из них рассыпаны по страницам этой книги.

Легендарная надпись на вратах Академии, основанной Платоном почти две с половиной тысячи лет назад, гласила: "Негеометр да не войдет!". Казалось бы, какое право было у Платона на такие слова: что существенного сам он сделал для геометрии?

Но дело вовсе не в том, что Платон дал геометрии, а в том, что геометрия дала Платону, чем была она для его учения, послужившего основой философской системы объективного идеализма. Чтобы воочию увидеть зарождение и обоснование темы, отраженной в надвратной надписи, стоит лишь прочитать платоновский диалог "Менон". Ключевая сцена его — "доказательство" того, что знание возникает в нас в результате не научения, а припоминания. Из этого следует центральный пункт платонизма: существует мир идей, находясь в котором до своего воплощения, душа приобрела свои знания. К этому основному выводу своего диалога Платон подводит с помощью геометрического доказательства. Он демонстрирует, что знания о геометрических фигурах не приобретаются, а имеются в человеке в готовом виде, и их нужно только умело извлечь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: