Алексей Яковлев - Нейрореабилитация. Часть 1

- Название:Нейрореабилитация. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449619624

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Яковлев - Нейрореабилитация. Часть 1 краткое содержание

Нейрореабилитация. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

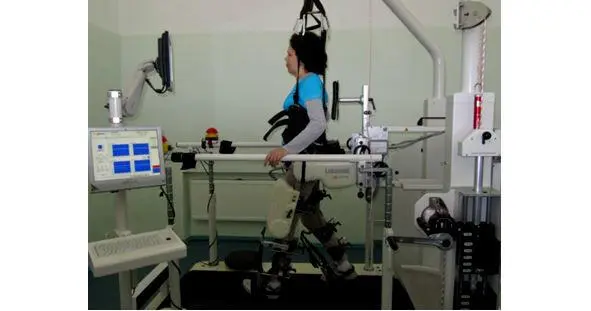

Идея роботизированного комплекса, позволяющего восстанавливать функцию движения у пациентов с повреждениями центральной нервной системы и, как следствие, глубоким неврологическим дефицитом, была реализована Джери Коломбо в роботизированном аппарате «Lokomat» (рис. 14). В настоящее время такие роботизированные системы используют для детей с детским церебральным параличем (ДЦП), пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), спинального инсульта и иными неврологическими патологиями, при которых присутствует паралич нижних конечностей. Джери Коломбо решил оптимизировать и ускорить восстановительный процесс больных с параличом при помощи специализированного манипулятора, подстраиваемого персонально под больного, управляемого компьютером. Такая идея никому не понравилась. Инженеру с трудом удалось найти денежные средства на исследования. Однако в 1996 г. была основана компания «Hocoma». А в 2001 г. был выпущен первый «Lokomat». В 2005 г. – первый робот для осуществления детской реабилитации. Робот состоит из беговой дорожки, системы роботизированных ортезов, подвесного механизма, предназначенного для снижения массы больного до требуемых значений. При весе в сто килограммов, больной может передвигаться, как будто он весит, к примеру, двадцать килограммов. Благодаря этому можно существенным образом снизить утомляемость и формировать правильный двигательный стереотип. Ортезы, на которых присутствуют двигатели, надевают на нижние конечности, при этом тазобедренные, коленные суставы сохраняют возможность производить движения в пределах физиологических двигательных актов. Углы сгибания-разгибания, скорость передвижения, мощность функционирования поддаются регулировке. В системе присутствуют четыре двигателя. Их возможно независимо друг от друга настраивать (углы сгибания, мощность). Из-за возможности регулировать сгибание-разгибание систему могут использовать больные, имеющие мышечные либо ортопедические контрактуры. Благодаря снижению мощности двигателя увеличивается двигательная нагрузка. Датчики считывают расположение конечностей. Данные поступают к центральному процессору, который управляет ходьбой, анализирует поступающую информацию. После обработки информация выводится на экран монитора (представляются специализированные индикаторы либо графики ходьбы). Занимающийся может сам произвести оценку своей активности, выполнить корректировку, если требуется – на этом построен принцип БОС.

Рисунок 14. Роботизированный комплекс «Lokomat»

Благодаря занятиям на роботизированной системе увеличивается сила, мышечная выносливость на нижних конечностях, тренируется кардио-респираторная система, разрабатывается контрактура, восстанавливается чувствительность на ногах, улучшается кровообращение и лимфообращение. Целью задействования системы является улучшение двигательной способности больных, имеющих неврологические патологии, нарушения движений, с использованием концепции нейропластичности. В занятиях на «Lokomat» скомбинированы функциональное локомоторное лечение и мотивация, выполнение оценки состояния больного, для чего используются обратная связь, виртуальная реальность. В экспериментальных работах Remple M.S. с соавтр. (2001), Luke L.M., Allred R.P., Jones T.A. (2004) выявлено, что после 400 повторений движений, отмечаются изменения в synapse density в первичной двигательной коре. В тоже время в исследованиях C.E. Lang et al. (2007), показано, что в течение 35-минутного традиционного занятия ЛФК больной в среднем совершает 39 активных, 34 пассивных и 12 целенаправленных движений конечности, которые, однако, не будут абсолютно одинаковы, одноамплитудны, симметричны и в своем функциональном плане максимально приближены к физиологическим. Это создает сложности в эффективности реабилитации пациентов с тяжелым и грубым неврологическим дефицитом, так как такая тренировка оказывается недостаточным стимулом для активизации процессов нейропластичности. Нейропластичность – это совокупность различных процессов ремоделирования синаптических связей, направленных на оптимизацию функционирования нейрональных сетей, и играющая решающую роль в процессах филогенеза и онтогенеза (при установлении новых синаптических связей, возникающих при обучении, а также при поддержании функционирования уже сформированных нейрональных сетей – первичная (естественная) нейропластичность, а также после повреждения структур нервной системы, в ходе восстановления утраченных функций – посттравматическая нейропластичность. В многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях показано, что в активизации механизмов нейропластичности ЦНС важную роль играют различные методы медицинской реабилитации. Как видно из данных исследований роботизированная техника создает возможность выполнения гораздо большего количества физиологических эргономичных движений нежили классическая активно-пассивная гимнастика. Более массивное активизирующее воздействие на процессы нейропластичности, в том числе осуществляемое через механизм БОС и стимуляцию сенсорных систем, главный тезис патогенетического обоснования эффективности роботизированных реабилитационных комплексов.

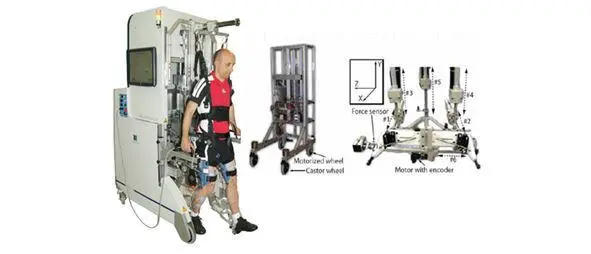

Сегодня направление роботизированных технологий в реабилитации и хирургии превратилось в интенсивно развивающуюся отрасль. Новое поколение роботизированных систем представляет собой уже не только статичные стационарные комплексы, но и динамические мобильные аппараты с возможностью максимально динамичной тренировки в сочетании с электронейромиографической-стимуляцией. Такой системой является к примеру аппарат «Walk trainer» (рис.15).

Рисунок 15. Роботизированный комплекс «Walk trainer»

Еще одним инновационным направлением современной нейрореабилитологии является бионическое протезирование. Бионическое протезирование становится процветающей областью науки, являясь примером современнейших высокотехнологичных реабилитационных технологий, связанных с разработкой устройств имитирующих работу «живых органов» – конечностей, слухового, зрительного и иных анализаторов. Проблема протезирования стала особенно острой после драматических событий Первой и Второй Мировой войн, когда большое количество ампутантов, пострадавших в боевых действиях нуждалось в помощи специалистов по протезированию и реабилитации. В наше время данная проблема не теряет своей актуальности. Одним из достижений последних лет в области бионического протезирования можно считать разработку протеза для верхней конечности – кисть «Michelangelo» (рис.16). Искусственная конечность состоит из твердых и мягких элементов, которые играют роль костей, суставов, соединительной ткани и сухожилий. Возможности данного протеза позволяют научиться регулировать скорость движения пальцев и силу сжатия. «Michelangelo» – это миоэлектрический протез, так как управление происходит с помощью импульсов, которые генерируют мышцы пользователя и передаются двумя подкожными электродами. Каждый палец оборудован собственными двигательными осями. Рука имеет 3 автоматических режима и 7 функций, рассчитанных на различные действия. Запястье протеза – это уникальная разработка, которая называется «Axonwrist» и является очень гибким и многофункциональным. В частности, можно согнуть руку, повернуть ее вверх или вниз. В начале запястье имеет овальный элемент, похожий на настоящий человеческий сустав. В него встроили блок управления с емкой батареей, которой хватает на целый день работы. Размеры руки позволяют ее подбирать индивидуального для каждого пациента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: