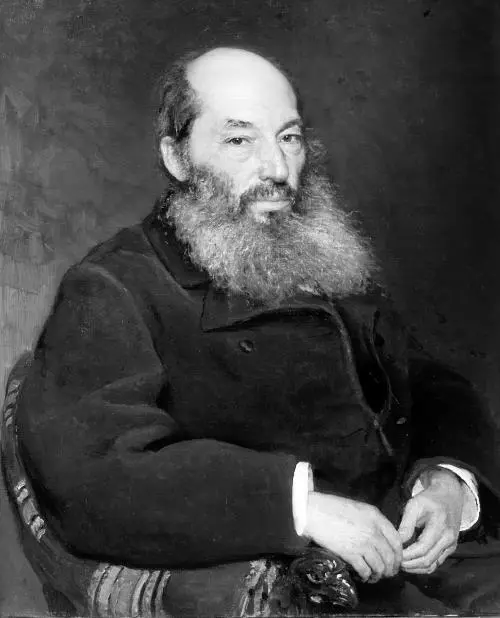

Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119691-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание

В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.

Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь же, на Плющихе, жили: в 1890-е гг. — библиограф, археограф, краевед, автор книги «Московский Страстной девичий монастырь», а также серии книг «Старая и новая Москва» — Иван Федорович Токмаков( дом № 25/17,н. с.); в 1915–1918 гг. — прозаик, историк, архивист, редактор-издатель журнала «Родная речь» (1897–1898) — Иван Степанович Беляев( дом № 18, н. с.); с 1915 по 1923 г. — пролетарский поэт, рабочий-стеклодув, член поэтического объединения «Кузница» — Егор Ефимович Нечаев( дом № 14, н. с.); с 1919 г. — прозаик, драматург, журналист, революционный деятель Николай Семенович Каржанский(наст. фам. Зезюлинский), а в 1920–1940-е гг. — литератор, инженер-строитель Всеволод Константинович Книппер(родственник О. Л. Книппер-Чеховой), погибший в 1942-м на фронте, и его жена, в недавнем прошлом возлюбленная А. В. Колчака — поэтесса, художница и мемуаристка Анна Васильевна Тимирева, урожд. Сафонова ( дом № 31, с.). Здесь она была дважды (в 1925 и в 1935 гг.) арестована и вернулась в этот дом только в 1960 г. Скончалась здесь же, но уже в 1975-м.

Наконец, в 1920–1940-е гг. здесь жил историк, литератор, философ, публицист, профессор, переводчик Нюрнбергского процесса, невозвращенец (с 1972 г. в эмиграции), автор книги «Номенклатура» — Михаил Сергеевич Восленский( дом № 44/3, н. с.), а с 1932 г. — в подвальной комнате своей второй жены, мемуаристки Клавдии Николаевны Васильевой— поэт, прозаик, критик Андрей Белый(Борис Николаевич Бугаев), который и скончался здесь в 1934-м ( дом № 53, с.).

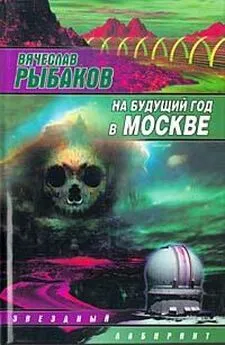

Поэт А. А. Фет

Отдельно же хотелось бы рассказать о доме № 36, увы, тоже не сохранившемся, но в нем с 1881 по 1892 г., по год смерти, жил поэт и переводчик Афанасий Афанасьевич Фет(Шеншин). Вот кому не повезло с Москвой; из шести домов, где он жил ( Погодинская ул., 10–12а; Тверская ул., 12/2; Мал. Полянка, 12;и, наконец , Петроверигский пер., 4), не сохранился ни один. Не считать же дом Боткиных в Петроверигском, где Фет жил наездами у родственников жены. Но и не рассказать о Фете — нельзя. Ведь первый сборник стихов он выпустил в один год с Лермонтовым, а последний — с Бальмонтом. Полвека в поэзии! Учитель не только Брюсова, но и Бальмонта, и даже Блока!..

Стихи он писал, как известно, светлые и тонкие, а жизнь вел угрюмую и тягостную. Ну разве не тайна? «Считаю его поэтом безусловно гениальным», — напишет о нем Чайковский. «Свежее и сильнее Вас не знаю человека», — писал ему Лев Толстой и ставил его «по уму» выше всех своих знакомых. Даже жена Толстого, поддавшись обаянию Фета, сильно увлечется им. Правда, Чернышевский назовет его «идиотом». Стихи его, писал сыновьям, «такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась… Он положительно идиот, идиот, каких мало на свете. Но с поэтическим талантом…» А Александр II, вернув ему дворянство, скажет: «Я представляю себе, сколько должен был выстрадать этот человек в своей жизни…» Из-за дворянства и страдал. 30 лет страдал…

«История» эта досталась поэту как бы в наследство. Его отец, помещик и офицер в отставке, Афанасий Шеншин, будучи в Германии, влюбился в жену немца, Иоганна Фёта (именно так!). Та тоже влюбилась в русского, да так, что, бежав в Россию с ним, не только бросила мужа и дом, но и годовалую дочь. Причем бежала беременная вторым ребенком. Но от кого — от отставленного мужа или любовника из России, — неведомо. В Москве оба, даже не женатые еще, записывают новорожденного, будущего поэта, Шеншиным. «Помог» священник; он за мзду объявил младенца законным сыном неженатого. Подлог, увы, раскрылся при поступлении ребенка в школу, и из столбового русского дворянина Шеншина мальчик вмиг превратился в немца-разночинца, обязанного подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фёт руку приложил».

Это был удар, особенно для мальчишки в 14 лет. В одночасье потерять русское подданство, наследные права и особо — родовое дворянство. От обиды, несправедливости он записывается простым унтер-офицером в армию, ибо по правилам тех лет дворянство возвращалось человеку с первым офицерским чином. Но судьба словно играла с ним, как кошка с мышкой. Он дослужился до первого чина, но к тому времени царь подписал указ, отодвигающий эту привилегию уже до следующего чина. Десять лет уйдет у Фета для достижения его, но история повторится и целью станет теперь еще более высокий чин. Короче, поэту будет уже за 50 лет, когда он «догонит» то, что принадлежало ему по праву. Он превратится в Шеншина, наследного дворянина, но, увы, стихи его все уже знали как стихи Фета. Ну разве не трагедия, расколовшая его жизнь и творчество.

Наверное, более невезучего таланта и не было в русской литературе. Все у него совершалось не так, как задумал. Колебался, например, жениться или нет на девушке, которую любил, а она погибла — сгорела заживо. Ее, влюбившуюся в него безоглядно, красавицу, музыкантшу Марию Лазич, которую отмечал сам Лист, сгубила нечаянно брошенная спичка.

В тот день на ней было белое кисейное платье, и, закурив, она, увлеченная чтением, не заметила, как оно вспыхнуло. Дома никого не было, и, растерявшись, она не бросилась на пол, чтобы затушить огонь «хотя бы собственным телом», а кинулась на балкон, под ветер. Говорят, сгорая заживо, кричала только одно: «Не он виноват, а я!» И еще: «Берегите письма!» (письма Фета). После этого Фет и признался: «Идеальный мир мой разрушен давно… Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга».

Такой станет некрасивая Мария Боткина, дочь крупнейшего чаеторговца, которая займется его хозяйством, но приступы тоски и меланхолии будут постоянно вырываться в стихах. «Странный он был человек, — запишет в дневнике Татьяна Кузьминская, сестра жены Льва Толстого. — Мне всегда казалось, что он был человеком рассудка, а не сердца. Он всегда помнил прежде всего себя…»

На деле все и так, и не так. Разбогатев, например, он начал щедро «раздавать долги»: построил на свои средства сельскую больницу (настолько добротную, что в ней и ныне расположена районная больница), помогал голодающим и нуждающимся. С другой стороны, с молодости хотел стать помещиком и осесть на своей земле. Но если не везет, то не везет во всем! В год, когда эта мечта его наконец осуществилась, царь крестьян освободил. «Фет, — пишут, — стал яростным защитником крепостного права и выдающимся „фермером“». Учил жену Льва Толстого правильно варить щи, деловито рассуждал о навозе в хозяйстве — предметах отнюдь не поэтических. И многие, даже близкие его, шептались за его спиной, что «он совсем не похож на поэта».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)