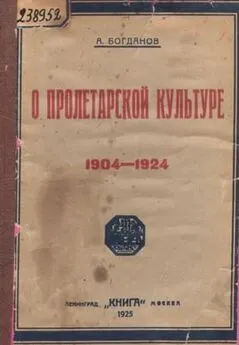

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924)

- Название:О пролетарской культуре (1904-1924)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательское товарищество «Книга»

- Год:1924

- Город:Ленинград-Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924) краткое содержание

О пролетарской культуре (1904-1924) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но когда это приводит его к выводу о «машинизированной системе трудового управления», о том, что «машины из управляемых переходят в управляющие» (он сам подчеркнул это курсивом), – то для нас уже должно быть ясно, что он впал в недоразумение. Если, напр., рабочий вытачивает стальные шарики, а контрольная машина отбрасывает в сторону те из них, которые отклоняются от нормальной величины диаметра, или имеют царапины, неровности, то это далеко еще не значит, что машина стала «управляющим», т. е. организатором производства. Он смешал организаторскую функцию вообще с ее низшей стороною – шаблонно-нормировочной. А где же вся главная, инициативно-творческая сторона, и где даже высшие формы регулирования, с индивидуализацией условий?

Во многих машинах давно имеются регуляторы силы пара, силы тока, скорости движения и пр. Когда такой регулятор поставлен, положим, на известное число оборотов в секунду, то понятно, что тем самый «регулируется» затем и внимание рабочего, и темп его действий. Но значит ли это, что машина им распоряжается? Он должен быть, поистине, фетишистом, чтобы так воспринимать факты. Пусть он не сам установил норму скорости машины; но он знает, что она установлена другими участниками производства на основании коллективно-трудового опыта, воплощенного в науке. Таким образом мнимая власть машины является для него – если он не фетишист – лишь выражением его организационной связи с другими людьми, и даже с другими поколениями, опыт которых мог быть учтен в данной норме. Если другие, установившие норму, социально чужды ему, не принадлежат к его товарищескому коллективу, – пусть это буржуазно-инженерская интеллигенция, – то он ощущает над собою власть, но не власть машины, а враждебно-классовую; она будет тогда порождать в нем идеологию борьбы, а не идеологию «нормализации», как полагает Гастев.

Но он ссылается на те «нормировочные тенденции», которые идут уже из самого рабочего класса. Они, по словам Гастева, обозначались в западноевропейском пролетариате, особенно английском, еще тогда, когда «современный машинизм не развернулся так широко», еще «на заре рабочего движения». Отразились они и в России. На первом плане Гастев ставит «нормы выработки», борьба за которые объединила рабочих всей России во время революции. Они отнюдь не просто преследовали цель нарочитого организованного понижения производительности. «Нет, они в своем роде представляли классовую гордость пролетариата». В своем развитии эта нормировочная тенденция «обещает невиданную старым миром классовую претензию пролетариата – работать не только в пределах своей нации, но и на всем земном шаре совершенно одинаковым темпом».

Поразительно, до какой степени предвзятая идея мешает ясности взгляда, беспристрастности исследования. Самые различные вещи смешиваются воедино, когда они внешним образом подходят под заранее принятую схему. И еще тот же Гастев без малейшего одобрения называет меня «схематиком»!

Всякому экономисту и многим даже неэкономистам известно, что «нормировочные тенденции» английских тред-юнионов «на заре рабочего движения» были прежде всего пережитком предшествующей ремесленно-цеховой регламентации. Оттого в этих нормировках было так много бесспорно-реакционного. И видеть в них тенденцию пролетарской культуры!

Иного характера борьба за нормы выработки, напр., у нас в революционную эпоху при обострении классовой борьбы. Эти нормы устанавливаются не по среднему рабочему, а ниже среднего, чтобы не выбрасывать за борт значительную долю работников. Поэтому они способны «организованно понижать производительность», и Гастеву приходится их оправдывать «классовой гордостью», в форме «претензии на одинаковый темп работы». Для трудового класса, стремящегося взять в свои руки всю организацию производства в целях высшего прогресса, такая невыгодная для производительности «гордость одинакового темпа» может показаться странной. Но она имеет свои, временные основания. Где всего важнее и нужнее «одинаковый темп»? В армии. Для чего он требуется? Для сплочения боевой массы. «Нормы выработки» знаменуют коллективизм не труда, а социальной борьбы, служат не для технического прогресса, а для победы. Очевидно, это лишь временная и частичная тенденция. Строить на ней пролетарскую культуру, значит – впадать в «консерватизм», который так любезно тов. Гастев мне всецело уступает.

Но, – говорит он, – нормировочная тенденция совпадает с общей тенденцией развития машинизма. Недаром «война с ее массовым нормализованным производством» закрепила торжество III тарифного типа приведенных таблиц. Это тип «массовой работы, лишенной какой бы то ни было печати», где господствует «один пронизывающий метод – метод резца и шестерни». И далее: «Это именно тот тип, куда идет деквалификация высших и квалификация низших типов. Он характеризуется высшей степенью машинизации труда, его нормализованностью, объективизмом работы, чуждой всяких индивидуальных эффектов, и, наконец, точностью самой работы». Действительно, если месяц за месяцем точить, в сотнях тысяч, в миллионах, шрапнельные трубки или патронные гильзы одного и того же калибра, какие уж тут индивидуальные эффекты! Но это ли идеальный тип работника?

III тип до войны, т. е. в более нормальных условиях производства, был мало распространен; а война его страшно размножила. Почему? Потому что потребовалось сразу в сотни раз увеличить производство шаблонных элементов истребительной техники: патронов, снарядов, винтовок, полевых орудий и пр. Были привлечены массы непролетарского, городского и сельского, населения, без навыков индустриальной техники, без пролетарского заводского воспитания. Приспособить их к новому делу в кратчайший срок было возможно только путем полного сведения работы к шаблонам, путем крайней «нормализации». Что же, этот неизбежный на время способ обработки отсталых, непролетарских рекрутов военной промышленности предопределяет линию развития пролетарской культуры в целом? Было бы слишком печально, если бы это было возможно. К счастью, для этого нет никаких оснований. Иго милитаризма, всюду, а не только в казарме, механизирующего людей, будет и здесь в свое время сброшено пролетариатом.

С неуклонной последовательностью, которая заслуживала бы лучшего применения, тов. Гастев делает, поистине, грозные выводы:

«Социальное нормирование в недрах рабочего класса чувствуется не только в области чисто трудовой жизни, но проникает во весь социальный уклад, во весь быт… Постепенно расширяясь, нормировочные тенденции внедряются в боевые формы рабочего движения: стачки, саботаж, – в социальное творчество, питание, квартиры, и наконец, даже в интимную жизнь, вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата». (Курсив мой. – А. Б .).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Богданов - Праздник бессмертия [Современная орфография]](/books/1075616/aleksandr-bogdanov-prazdnik-bessmertiya-sovremenna.webp)