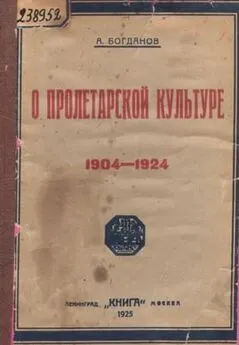

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924)

- Название:О пролетарской культуре (1904-1924)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательское товарищество «Книга»

- Год:1924

- Город:Ленинград-Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924) краткое содержание

О пролетарской культуре (1904-1924) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот что в действительности скрывается за верой в «механизированный» коллектив, за фетишизмом «машин, управляющих людьми».

Итак, попытка Гастева заключает в себе глубокие ошибки. Но мы не считаем ее «жизненно-бесплодной», как он любезно характеризует всю нашу работу, и не будем искать в ней «консерватизма восточной философии» (откровенно говоря, и не понимаем, что он под этим разумеет).

Серьезные искания могут вести и к ошибкам: но даже тогда они не бесплодны, даже тогда помогают выяснению дальнего пути.

До сих пор мы имели дело не с такими критиками. Перед нами проходили то «скептические» рассуждения о том, что куда уж бедному, забитому пролетариату строить свою культуру, – хоть бы ему только понять, как следует, свои пятачковые интереса; то иронические замечания о «пролетарской геометрии» со стороны, большей частью, людей не знающих ни геометрии вообще, ни ее социально-исторического развития.

Тов. Гастев суров в своей критике, и, как мы показали, несправедлив. Но он старается исследовать и дать решение вопроса, исходя из положительных основ. Ему повредил недостаток «лабораторной осторожности»; но его попытка все же – материал для дальнейших шагов.

Идея пролетарской культуры не исключает ни критики ни полемики; но и их она делает формой товарищеского сотрудничества. Будем же дальше исследовать и развивать работу!

Пролетарская культура и международный язык

1. Если культура есть совокупность организационных методов и форм коллектива, в классовом обществе – классового, и если язык есть основная из организующих социально-идеологических форм, – то пролетарская культура необходимо должна характеризоваться и в области языка своими особыми тенденциями. И если пролетариат развивается в интернациональном направлении, стремится стать международно-классовым коллективом, то он неизбежно должен явиться носителем тенденции к развитию международного языка. Жизненная потребность в этом для него обнаруживается на практике более интенсивно, чем когда-либо для какого-либо другого класса: вся его история доказывает это с жестокой наглядностью.

Область языка вообще отнюдь не является внеклассовой: и лексикон, и стиль речи, и содержание понятий, связанных с одними и теми же словами, у разных классов и теперь уже различны. Но в области языка особенно сильно сказывается подчинение пролетариата культуре старых классов.

2. И в пределах старой культуры экономическое развитие с его расширяющимися в мировые связями товарообмена, порождало ту же международно-организующую тенденцию к единому языку. Но она в сильной степени парализовалась и еще больше маскировалась тенденциями борьбы национальных капиталов, закрепляющей границы между народами, вплоть до искусственной поддержки их лингвистической розни (напр., специальной очистки немецкого языка от массы заимствованных французских слов).

Однако, монистическая тенденция выступает с большой силой в виде тысяч взаимных заимствований в лексиконе разных языков, и даже в их грамматическом строении. А знакомство с иностранными языками становится все более постоянным элементом образования.

3. Вполне естественно, что всего ярче монистическая тенденция проявляется в наиболее прогрессивной области социальной жизни – в технической и на основе именно машинного производства, его стремительного развития. Всюду, где создается новая отрасль, вроде автомобильного дела, авиации, – или где новыми приспособлениями глубоко преобразуется старая техника, сразу создается целый комплекс терминов, обозначающих технические элементы и процессы данного производства приблизительно одинаково во всех языках. Также и развитие точных наук, являющихся теперь, по существу, идеологией высшей техники, идет по пути общей терминологии.

В виду основного значения технической области для всей социальной жизни ясно, что при еще большем ускорении технического прогресса и при устранении враждебных монизму языка тенденций единый для всего человечества язык создастся с большой быстротою. Но это последнее условие осуществится лишь при коллективистическом строе.

4. Попытки искусственного создания международного языка – волапюк, эсперанто, идо и т. п., – с организационной точки зрения представляются наивными, основанными на непонимании жизненной функции речи. Организовать мировое богатство труда и опыта немыслимо посредством выдумки, опирающейся на микроскопический опыт нескольких ученых: организующая форма соотносительна материалу, который она организует, и только на основе этого материала в целом она и может исторически выработаться. На каком-нибудь наивно-шаблонном эсперанто немыслимо выразить объективно, т. е. общезначимо, бесконечную сложность и разнообразие социальных отношений и переживаний с их оттенками и в их сплетении.

5. Следует ли из этого, чтобы культурная позиция пролетариата в области языка должна была сводиться к пассивному ожиданию результатов стихийно идущего развития? Очевидно, нет: здесь, как и в других областях, задача заключается в том, чтобы внести в развитие планомерность – выяснивши его тенденцию, поддерживать ее и устранять противодействия ей, словом – сознательно идти по линии жизни. Чем это должно выразиться практически? Активным содействием процессу лингвистического объединения, в пролетарско-классовых рамках и соответственно пролетарско-классовым интересам.

6. Конечно, средством для этого в первую очередь служит распространение среди рабочего класса знания иностранных языков. Но оно требует от каждого изучающего затраты огромной энергии, большого количества времени, – а у пролетария свободный избыток того и другого так мал, что нужна величайшая планомерность в организации этой затраты сил, – иначе вместо пользы может получиться большой вред. И необходимо, чтобы работа пролетариата в этом направлении наиболее прямым, кратчайшим путем вела к конечной лингвистической цели, в то же время практически, непосредственно усиливая организационную связь мирового пролетариата.

Все это требует решения задачи о переходной форме международного языка.

7. До развития мирового рынка прогресс лингвистической связи между народами шел по типу простой «ингрессии» (цепной связи): каждый народ знакомился с языком своих соседей, не интересуясь, вообще говоря, языком более отдаленных наций… Мировой рынок изменил положение: язык, по крайней мере каждой из великих передовых наций, стал до некоторой степени «универсальным», в каждой стране имея своих представителей, и представляя реальный интерес для туземцев каждой страны. Английский, немецкий, французский встречаются на общем мировом поле и в разной мере развиваются в нем. При этих условиях развитие должно идти уже по иному типу – «эгрессии» – т. е., тот язык, который в мировой конкуренции оказывается жизненно сильнее других, должен получать все большее преобладание над ними и становиться международным языком по преимуществу. Это и есть его превращение в ту переходную форму, которая нас интересует, – в естественную базу развития единого языка человечества. Ибо, находясь в наибольшем соприкосновении со всеми народами, в наибольшем общении со всеми другими языками, он в наибольшей мере и должен впитывать их жизненные элементы, усваивать из них все нужное и полезное для мировой организующей функции, – развиваться наиболее быстро и интенсивно в ее направлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Богданов - Праздник бессмертия [Современная орфография]](/books/1075616/aleksandr-bogdanov-prazdnik-bessmertiya-sovremenna.webp)