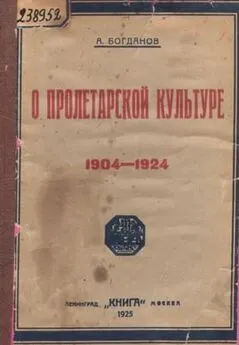

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924)

- Название:О пролетарской культуре (1904-1924)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательское товарищество «Книга»

- Год:1924

- Город:Ленинград-Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924) краткое содержание

О пролетарской культуре (1904-1924) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта чудовищная аракчеевщина есть, конечно, порождение не производственного коллективизма, а милитаристической муштровки.

И еще вывод – о «величайшей стихийности пролетарского мышления», соединенной с «поразительной анонимностью, позволяющей квалифицировать отдельную пролетарскую личность» каким-нибудь номером или буквой. Он пытается уверить, что это не обыкновенная стихийность, «шальная, слепая», а какая-то иная, высшая. Но увы! – вот картина, которую сам он тут же рисует: «мощные, грузные психологические потоки, гуляющие из края в край мира», с психологическими «включениями, выключениями, замыканиями»… Это именно картина так называемых «панических массовых настроений», с резкими переходами от подъема к упадку, от боевого порыва к покорной сдаче или безумному бегству. Это – не коллектив, это всего лишь толпа, или даже стадо.

Гастев недаром отказывается характеризовать пролетарскую культуру ее коллективизмом. Это, по его мнению, ничего не выясняет. «Коллективы-артели, коллективы-коммуны, коллективы религиозные, политические, социальные… Их было тысячи», – говорит он.

Да, их было тысячи; и потому надо исследовать, тов. Гастев, а не просто отмахиваться. И от этих тысяч надо перейти к тому единому, пролетарскому трудовому коллективу, который и создает, сперва стихийно, а потом все более сознательно, новую культуру. И когда «схематик» исследовал, то оказалось вот что.

Пролетарский коллектив отличается и определяется особой организационной связью, которая называется товарищеским сотрудничеством. Это такое сотрудничество, в котором организаторская и исполнительская роль не разъединены, а связаны в общей совокупности работников, так что нет властного авторитета и нерассуждающего подчинения, а есть общая воля, которая решает, – и участие каждого в выполнении общего дела. Где же работа требует прямого руководства отдельного лица, там вместо авторитета и власти выступает товарищески признаваемая компетентность; и тот, кто в одном деле был инструктором, в другом может сейчас же следовать указаниям товарища, которым только что руководил: организатор и исполнитель часто меняются местами. Это кажется «парадоксом современной специализации» тов. Гастеву, который отмечает возможность того, что установщик III типа будет инструктировать токаря II и I типа [30] II тип у состава характеризуется разносторонностью подготовки, а I тип артистичностью работы.

; но это давно отмеченная в «схемах» черта новейшего сотрудничества.

Исследование трудового коллективизма, действительного принципа пролетарской культуры, велось не на основе «элементарной теории классовой борьбы и теории вооруженного восстания». Оно исходило из трудовой техники машинного производства. В этом сам Гастев только последовал по намеченному до него пути.

В ряде работ было показано, как машина порождает и вынуждает новый тип труда, совмещающий особенности организаторского и исполнительского, как при этом возрастает все более основная однородность труда рабочих и преодолевается разъединяющая сила специализации, как новые технические условия ведут ко все более широкому нервно-психическому прогрессу рабочей силы, к повышению культурного уровня пролетария. Правда, все это опиралось не на опыт мобилизованной промышленности, его тогда и не было, лет за 15 до мировой войны. Но имелся опыт более чем векового развития машинного производства в нормальных, мирных условиях; и временная обстановка нескольких лет, созданная разрушительными задачами, не может подорвать сделанных выводов.

Напротив, совершенно неверным следует считать вывод Гастева о неизбежном поглощении I и II рабочего типов, типов артистической тонкости и инженерски-разносторонней умелости, обезличенно-механичным III типом. Это – тип только средний, и только для определенного момента, а вовсе не тип нормальный. Совершенно непонятно, почему высшие типы должны «деквалифицироваться», т. е. принижаться к нему. Наоборот, прогресс и усложнение машин вместе с культурным ростом работников должны мало-помалу возвышать этот тип до нового уровня, сливающего технически-артистическое чутье с универсальной технической умелостью. В коллективе связь создается основной однородностью типа, дающей глубокое взаимное понимание; но единица в ней ценна не «безличностью», а, напротив, «индивидуальностью», которая отнюдь не означает индивидуализма, а означает своеобразие личного опыта и способностей, благодаря которому все единицы дополняют друг друга в целом.

Гастев не видит, насколько противоречит обезличенной «нормализованной» механичности та «социальная конструктивность», в которой он справедливо усматривает важную тенденцию пролетарской культуры. Где уж там безлично-механическому исполнителю «впитать в свою психику весь грандиозный монтаж предприятия»!

А между тем для широкой «социальной конструктивности» требуется «впитать» не только этот монтаж отдельного предприятия. И потому наше исследование на нем не остановилось.

Техника отдельного предприятия, как бы оно ни было грандиозно, способна связать воедино только рабочих этого предприятия. Она не может сама по себе дать связь классового пролетарского коллектива, а следовательно и служить исключительной основою пролетарской культуры.

Товарищеское сотрудничество, которое зарождается и углубляется в рамках мастерской, завода, расширяется и выходит из этих рамок в социальной борьбе. Связь общего экономического положения, общих интересов оформливается и развивается дальше в рабочих организациях, профессиональных, кооперативных, политических, а затем и культурных.

Это надо помнить, а не игнорировать, как делает тов. Гастев, говорящий по этому поводу о «грубой дедуктивности, взятой напрокат из агитационных брошюр». Он слишком «упрощает» и самый вопрос, и свои расчеты с другой стороной.

В его упрощенных схемах есть еще одна сторона, скрытая, но страшно важная. За его коллективом, созданным по образу и подобию отсталых масс, втянутых в индустрию ее мобилизацией, невидимо чувствуются руководящие авторитеты.

В самом деле, способна ли эта масса механизированных безличностей, в головах которой «из края в край гуляют» хотя бы очень «грузные и мощные психологические потоки», – способна ли она – этот III тарифный тип – взять на себя планомерную организацию производства во всей широте и в мировом масштабе? Конечно, нет. Требовать той или иной «нормировки», соглашаться на те или иные нормы, это – да. Но где ей взять художественно-научное творчество и инженерски точный расчет для строительства и прогрессивного развития стройного мирового аппарата, технического и экономического? Эта главная, самая трудная сторона дела планомерной организации – не для нее. Очевидно, это будет даваться откуда-то со стороны. Раскроем скобки: останется социальная группа не обезличенного, полного оригинальности и талантов, ученого инженерства, которое будет брать на себя инициативу и вести общее руководство над анонимно-стихийным коллективом, при случае считаясь с «замыканьями» и «размыканьями» гуляющих в нем потоков, но в общем умело их направляя. Это неизбежный вывод, ибо вопроса о сближении, а затем слиянии обоих типов – инженерской и исполнительской рабочей силы – Гастев даже не ставит [31] Этот вопрос рассматривается в главах о коллективистическом строе трех моих курсов политической экономии «Начального», «Краткого» и курса, составленного вместе со Степановым (мой, 4‑й выпуск II тома, изд. 2‑е, 1923 г.).

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Богданов - Праздник бессмертия [Современная орфография]](/books/1075616/aleksandr-bogdanov-prazdnik-bessmertiya-sovremenna.webp)