Игорь Кальной - Философия истории

- Название:Философия истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Юридический центр Пресс

- Год:2007

- Город:СПб

- ISBN:978-5-9558-0551-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Кальной - Философия истории краткое содержание

Заявленная цель и ее осуществление свидетельствуют, что философия истории не только исследует проблему смысла истории, но и резюмирует итоги наработанного опыта, рассматривая смысл истории как воплощенный образ человеческого предназначения.

Учебник рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям. А также всем кого волнуют проблемы истории как Учителя жизни.

Философия истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это затемняет сущность истории человечества, но не ставит ее под сомнение. История хранит и наращивает свой потенциал, осуществление которого и делает ее Учителем жизни. Вероятно, этим и определяется особый интерес исследователей к вопросу о смысле и назначении истории.

§ 3. Мыслители о смысле и назначении истории

Проблема смысла истории — одна из стержневых проблем в философии истории. «Смысл» — это особая реальность, которая не имеет ни протяженности, ни длительности. Другими словами, она не располагает традиционными пространственно-временными параметрами. С точки зрения позитивизма, эта проблема не имеет права на свое существование, ибо она такая же надуманная, как проблема чести, совести, долга, счастья, справедливости и солидарности. Но вопрос о смысле истории — это вопрос о единстве человечества в контексте его развития от хаоса к космосу. Смысл истории имеет онтологическое основание, ибо задает не только единство человечества, но и выступает его духовными скрепами.

Исключите из жизни человека совесть, честь и долг, как составляющие человечность, и от человека останется только животное с ориентиром на удовлетворение витальных потребностей без оглядки на шкалу ценностей. Исключите из истории смысл и история, как связь времен и организатор социального пространства, прекратит свое существование, распавшись на фрагменты в форме региональных историй. Этим и объясняется необходимость поиска смысла средствами философии истории.

Для традиционной европейской культуры вопрос о смысле истории был по преимуществу вопросом об истоках зла и рассматривался прежде всего с позиции теологии (См.: Августин Аврелий. Исповедь). Однако средневековое мировоззрение, как рефлексия на противоречия духовной и светской жизни общества, рухнуло под натиском идей Ренессанса, Реформации и Просвещения. Освобожденный от религии XIX век, тем не менее, сохранил традиционное внимание к проблеме смысла истории как вопроса о причинах зла и человеческих страданиях, но переместил рассмотрение этого вопроса из области теологической в область антропологическую, а позже в область социальную.

Интерес к человеческим истокам характерен для творчества мыслителей XIX века — Гегеля и Кьеркегора, Фейербаха и Маркса, Спенсера, Достоевского и Толстого. И, тем не менее, для мыслителей прошлого времени проблема обоснования смысла истории не имела той актуальности, которая присуща веку XX и нашему времени. Ибо история как таковая — со всеми ее срывами и злом — не казалась проблематичной в мире дифференциации, сосуществования различных цивилизаций, взаимовлияние которых было скорее условным, чем безусловным. Если традиционная культура Европы отождествляла идею смысла истории с идей Царства Божия, а XIX век отождествлял смысл истории с понятием Прогресса, то XX век знаменовал особый интерес к смыслу истории в условиях экономического и политического передела мира. Целостность и ценность истории в эпоху мировых войн, диктата, геноцида и экоцида стала для человеческого сознания актуальной проблемой.

Имеет ли история смысл? И если да, то как его отыскать в гуще варваризации как демонстрации бессмыслицы? Как преодолеть эту бессмыслицу и можно ли это сделать? Как обнаружить связь со всем тем творческим и духовным, что проявилось в исторической жизни человечества в прошлом, что иной раз проявляется в настоящем и что может проявиться и в будущем, если только у человечества есть будущее? Такова сквозная проблема, которую рассматривали мыслители различной философской ориентации XX века — Бенедетто Кроче, Анри Бергсон, Николай Бердяев, Питирим Сорокин, Робин Коллингвуд, Пьер Тейяр де Шарден, Хосе Ортеги-и-Гассета, Арнольд Тойнби, Пауль Тиллих, Альбер Камю, Карл Ясперс, Мираб Мамардашвили, Аурелио Печчеи, Олвин Тоффлер, Карл Поппер и многие другие.

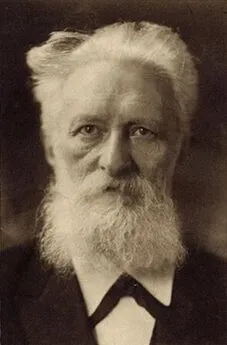

По Н.А. Бердяеву (1874–1948), история — это свершение, имеющее свое начало и свой конец. Оно располагает внутренним смыслом. Определить смысл — то же самое, что установить должное отношение к прошлому и будущему. Это под силу только философии истории. Философия истории — есть «пророчество» о будущем и о прошлом, и ничем другим, кроме профетической, философия история и не может быть. С точки зрения Бердяева, профетической является не только философия истории Августина, но и Гегеля, Сен-Симона, Карла Маркса и многих других.

Человек есть существо историческое. История использует его в качестве средства осуществления нечеловеческих целей. И в этом смысле история есть преступление против человека. В своем становлении и развитии она демонстрирует античеловеческую мораль, ибо в ней господствует эгоизм, противостояние индивида и общества, войны между народами, насилие.

Критикуя теории прогресса, Н.А. Бердяев отмечает: «учение о прогрессе есть, прежде всего, совершенно ложное, не оправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения, обоготворение будущего за счет настоящего и прошлого» (См.: Бердяев Н.А. Смысл истории. — М., 1990 — с. 146). Учение о прогрессе предполагает, что задачи всемирной истории будут разрешены в будущем, что наступит какой-то момент, когда будет достигнуто совершенное состояние и в нем будут примирены все противоречия.

С учениями о прогрессе тесно связана и утопия земного рая, которая является извращением и искажением религиозной идеи о наступлении Царства Божия на земле. Утопия земного рая заключает в себе те же противоречия, которые присущи и учению о прогрессе. Утопия так же предполагает наступление совершенного состояния и разрешение всех проблем, которые несли и несут для человечества печать трагедии.

В действительности, «в истории нет по прямой линии совершающегося прогресса добра, прогресса совершенства, в силу которого грядущее поколение стоит выше поколения предшествующего; в истории нет и прогресса счастья человеческого — есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, так и темных, как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и в выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества» (См.: Там же, с. 150).

Будущее, с точки зрения настоящего, не более реально, чем прошлое, и усилия мыслителей должны свершаться не во имя будущего, а во имя того вечного настоящего, в котором будущее и прошлое едины. Прошлого уже нет. Оно для нас существует только в памяти. Будущего еще нет, и неизвестно, будет ли оно. Но предполагается, что оно будет, и в будущем будут жить те, для которых настоящее готовит более совершенную жизнь. Это и рождает смысл поколениям настоящего. По Бердяеву, это один из самых печальных предрассудков религии, прогресса и утопии земного рая. Но этот предрассудок можно преодолеть, соединив звенья настоящего, прошлого и будущего, что позволит человечеству войти в истинное время — время вечности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: