Коллектив авторов - Аристотель. Идеи и интерпретации

- Название:Аристотель. Идеи и интерпретации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аквилон

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906578-31-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Аристотель. Идеи и интерпретации краткое содержание

Издание подготовлено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), в рамках Проекта (№ 15-18-30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе».

Рецензенты:

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Репина Л.П.

Доктор философских наук Мамчур Е.А.

Под общей редакцией М.С. Петровой.

Аристотель. Идеи и интерпретации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

339

…в память о котором, а также памятуя о воспитании которого… — у Дюринга соответственно: οὗ τῆς μνήμης καὶ τροφῆς μνημονεύων, при том, что в изданиях Розе и Жигона: οὗ τῆς φήμης μνημονεύων — «памятуя о добром имени которого…».

340

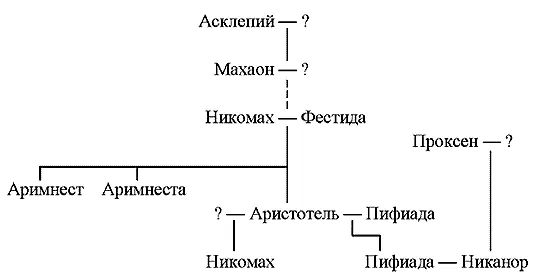

В завещании соответственно: «Когда дочь придет в возраст, то выдать ее за Никанора; если же с нею случится что-нибудь до брака (от чего да сохранят нас боги!) или же в браке до рождения детей, то Никанору быть хозяином и распоряжаться о сыне и обо всем остальном достойно себя и нас» (D.L. V, 12, пер. М.Л. Гаспарова). Ср. также видетельство Секста Эмпирика, согласно которому дочь Аристотеля, Пифиада трижды была замужем и первый раз за Никанором (Sext., AM I, 258). В целом, вопрос о родословии Аристотеля весьма сложен. В VM оно выглядит следующим образом:

341

…как он сам порою хвастал, заявляя: «Я разделил землю Пелопа» — ὡς μεγαλορημονῆσαί ποτε καὶ εἰπεῖν, Ὥρισα γῆν Πέλοπος. В рукописи лакуна ὡς μεγαλορημ…, которую первые издатели восстанавливают поразному: ὡς μεγαλορρημονεῖν Robbe; ὡς μεγαλορημονήσαντα ROSE. Дюринг, в свою очередь, опирается на так называемую Vita Lascaris (fr. 3) — краткую компиляцию из нескольких пассажей VM , среди которых есть и искомое место: Düring (1957), p. 140–141. К сожалению, ни конъектуры Роббе и Розе, ни восполнение Дюринга не облегчают понимание самого пассажа. Остается не совсем понятным, кому именно следует отнести хвастливую реплику: Филиппу, или же Аристотелю? Грамматика как будто допускает оба прочтения. Дело осложняется тем, что Vita Latina и Vita vulgata этой реплики не содержат (ср. VL 40 и VV 3). На первый взгляд, здесь уместно хвастовство царя Филиппа, коль скоро именно он «положил конец соперничеству греков». Философу же хвастаться не пристало. Да и сам Аристотель, как говорит Vita Marciana , был человеком «умеренного нрава» ( VM 31). Однако в представлении александрийских неоплатоников философ все же может хвастаться, — см., например, Комментарий к Алкивиаду I Олимпиадора, где он рассуждает о своевременной похвальбе Сократа (Olymp., In. Alcib. 53, 6-18 Westerink). Во всяком случае, Жигон однозначно приписывает реплику «Я разделил землю Пелопа» Аристотелю (Gigon [1962], S. 39–40).

342

…когда бог в Дельфах повелел ему заняться философией в Афинах, Аристотель примкнул к Сократу… — Трудное место, которое каждый из издателей толкует по-своему. В рукописи оно выглядит так: τοῦ Πυθοῖ θεοῦ χρήσαντος αὐτῷ φιλοσοφεῖν παρ᾿ Ἀθήνησι φοιτᾷ Σωκράτει… Трудность состоит в том, что из текста неясно, к чему следует отнести предлог παρά? Он здесь попросту неуместен. Неясно и к какому глаголу относиться наречие Ἀθήνησι: φιλοσοφεῖν, или же φοιτᾷ? Так, Роббе решает сохранить παρά ценой эмендации Ἀθήνησι > Ἀθηναίοις. Это приводит соответственно к следующему прочтению: φιλοσοφεῖν παρ᾿ Ἀθηναίοις, φοιτᾷ Σωκράτει — «[когда бог в Дельфах повелел] заняться философией средь афинян, он примкнул к Сократу». Иначе этот пассаж видит Розе: φιλοσοφεῖν, Ἀθήνησι φοιτᾷ Σωκράτει… Издатель устраняет παρά, тогда как Ἀθήνησι однозначно относит к φοιτᾷ. В результате, мы имеем в корне иное понимание оракула: «[когда бог в Дельфах повелел] заняться философией, он примкнул в Афинах к Сократу», — то есть по Розе выходит, что Аполлон предписывает юному Аристотелю лишь изучение философии, тот же для этой цели отправляется в Афины. Это как будто подтверждают две другие биографии: Pithia precipiente ipsum philosophari mittitur Athenas, ubi adhesit Socrati… VL 5; τῆς Πυθίας κελευούσης αὐτῷ φιλοσοφεῖν στέλλεται ἐν Ἀθήναις, ἔνθα φοιτᾷ Σωκράτει… VV 4. И все же то, что Дельфийский оракул направил Аристотеля именно в Афины, где учил Платон, прекрасно согласуется с неоплатонической традицией (Busse [1893], S. 263). С этим согласен и Дюринг (Düring [1957], p. 108), что не мешает ему принять эмендацию Розе. В издании Дюринга соответственно: τοῦ Πυθοῖ θεοῦ χρήσαντος αὐτῷ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησι φοιτᾷ Σωκράτει…

343

Ср. Philop., Deaetern. mundi VI 27, 211 Rabe. По мнению Жигона, оба анекдота — и о «доме читателя», и об «уме аудитории» — суть поздние изобретения (Gigon [1962], S. 44–45). Дюринг же не только уверен в достоверности первого из них, но и находит возможным отнести реплику Платона об Аристотеле и его афинском доме к 360 г. до. н. э. (Düring [1957], p. 108). Во многом эта уверенность проистекает из царившего тогда представления об античной технике чтения. Так, Кеньон считал, что именно Аристотель, будучи обладателем обширной личной библиотеки, привил греками привычку к «индивидуальному чтению» (и как следствие, составлению разного рода выписок и конспектов; ср. Arist., Top. I 14, 105b 12 sqq.). До него у греков были приняты лишь «чтения коллективные», когда произведение читалось в кругу слушателей специально обученным слугой (Kenyon [1951], p. 25). По этой причине в анекдоте об Аристотеле-читателе иногда находят уничижительный оттенок, как если бы речь в нем шла об Аристотеле-чтеце. В любом случае прозвище «читатель» свидетельствует о явном неодобрении Платоном чрезмерного усердия Аристотеля в чтении книг: ведь они «не в состоянии вслух ни ответить, ни сами спросить» ( Prot. 329a, пер. Вл. Соловьева), но «всегда твердят одно и то же» ( Phaedr. 275d, пер. А.Н. Егунова). Однако со времен Кеньона представление об античной технике чтения существенно изменились. См., например, работы А.К. Гаврилова (1989, с. 239–251; 1995, c. 17–33), где доказывается обыденность для классических Афин чтения про себя, по определению индивидуального. Это обстоятельство заставляет пересмотреть если не достоверность, то по меньшей мере смысл анекдота о «доме читателя». В связи с чем следует заметить, что еще А.И. Доватур держался весьма взвешенной точки зрения и видел в словах Платона не иначе как «похвалу с оттенком иронии в духе Сократа» (Доватур [1966], с. 143–144).

344

Philochorus, FGrHist 328 F 223.

345

В издании Дюринга Спевсипп — сын Понтоны (υἱὸς ὢν Ποντόνης), также и у Розе. Жигон восстанавливает более привычное чтение — сын Потоны (υἱὸς ὢν Ποτώνης). Ср. Elias, In Cat. 112, 2 °CAG XVIII, 1; D.L. IV, 1.

346

Ср. Paus. VI 4, 8: «Следом за статуей Хилона стоят [две] другие статуи… О второй, на которой нет никакой надписи, сохраняется предание, что это Аристотель из фракийских Стагир; ее мог поставить или какой-либо его ученик, или военный, так как [он мог знать, что] Аристотель пользовался большим уважением у Антипатра, а раньше у Александра» (пер. С.П. Кондратьева с незначительными изменениями).

347

Περὶ βασιλείας fr. 1 Ross = 646 Rose.

348

Интервал:

Закладка: