Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

b(=5. «порождаемый субстанциальный акустический объект»): Дети поют песни.Дети, которые поют песни.

Где 1. – комплекс признаков логико-семантического, функционально-семантического и грамматического порядка, а именно: «субстанциальный» – признак предмета; «одушевленный» – модификационный признак; «юный» – квалитативный признак; «множественный» – квантитативный признак; «агентивный» – активно действующий, субъектный;

2. – комплекс признаков логико-семантической категории реляциональности и грамматической категории предикативности, а именно: «осуществляет» – реляционный признак, или релятор; «действие порождения» – акциональный признак, или акционал;

3. – интегративный категориальный признак логико-семантического и грамматического порядка: «во временном плане настоящего» – темпоральный признак;

4. – интегративный категориальный признак логико-семантического и грамматического порядка: «выполнение действия не достигло пространственно-временного предела, т. е. представлено как длительное» – локально-темпоральный признак аспектуальности (вида) и «способа действия»;

5. – интегративный категориальный признак логико-семантического и грамматического порядка: «порождаемый субстанциальный акустический объект» – признак объектной фактитивности.

Кроме первого, все остальные классы когитемных единиц и их отношений, приведенные выше в списке, представляют собой, прежде всего, менее эксплицитные интегративные когитемные отношения. Их своеобразие проявляется в приоритетах, направленности отношения и в реализации различных возможностей эксплицитной / имплицитной формантизации, в частности, иногда в отсутствии полноценной предикативности; в превалировании номинативного стиля представления и др. Когитемное ядро интегрируется в синтагмемную структуру соответствующей лингвемы.

От когитемного ядра к синтагмеме и от нее через каналы форматизации к локутеме и к лингвеме – таков путь объективации мысли.Мысль фиксируется в отдельных языковых единицах не напрямую, минуя речевой путь становления. Отдельная языковая единица, или лингвема как финальный этап объективации – это свернутая речевая единица, т. е. локутема. Данные представления мыслительно-вербального взаимодействия опираются на исторические факты развития языка. Достаточно привести в этой связи мнение русского грамматиста XVIII века Ф.И. Буслаева: «Из истории всякого языка убеждаемся, что первоначальная форма, в которой выразился дар слова есть уже целое предложение. Дар слова – передавать мысли членораздельными звуками. Только в целом предложении мысль может быть выражена. Только в предложении получают свое значение отдельные слова» (9, 1–2). Ясно, что отдельно взятое слово вне речи – это, скорее всего, продукт лингвистического анализа, или языкослово, но не живое речеслово. Таким образом, языкослово (лингвема) может лишь ассоциировать признаки и связи собственного предыдущего состояния, т. е. речевого качества и свойства. Как правило, лингвема имеет память на свои основные локутемные характеристики. Поэтому мы понимаем под лингвемой совокупный локутемный образ.

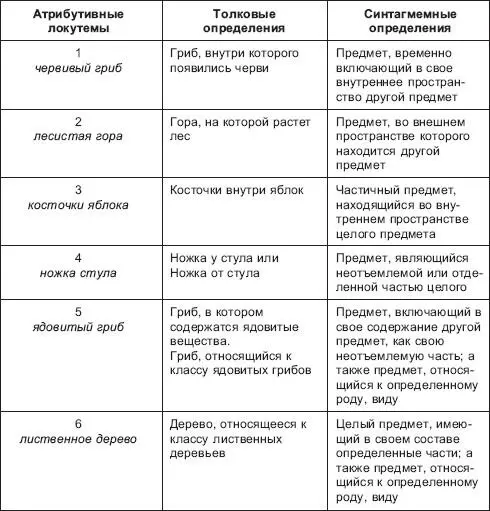

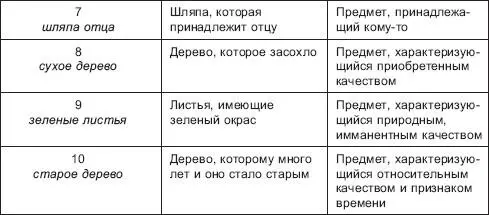

Наиболее богатыми и интересными в когитологическом отношении являются предикативно свернутые синтагмы, которые называются в традиционной грамматике атрибутивными словосочетаниями. Атрибутивные сочетания воплощают в подавляющем большинстве случаев тернарные когитемные отношения, но сами они представлены формантно, чаще всего в виде бинарных конструкций, состоящих из определяемого и определяющего компонентов. Особенностью большинства атрибутивных групп является имплицитный релятор, который не обязательно имеет свои номинативные аналоги в глагольных формативах. Определение имплицитного релятора средствами естественного языка, как было уже указано выше, чрезвычайно затруднительно в силу семантической расплывчатости глагольных единиц, сохраняющих память на многие субстантивные единицы, с которыми они сочетались в рамках предикативных синтагм. Во избежание противоречий при интерпретации необходимо принимать во внимание взаимообусловленность компонентов, структурирующих атрибутивную связь. Каждый отдельный компонент следует рассматривать в причинно-следственной связи с другими двумя компонентами. Поэтому атомарное описание компонентов триады не может дать плодотворных результатов, во всяком случае, на начальной индуктивной стадии анализа. Так, например, то, что для одних компонентов можно считать отношением включения или содержания, для других это будет уже отношением нахождения, ср. ядовитый гриб и лесистая гора. Отношение принадлежности в широком контексте может быть погашено, пересемантизировано, ср. Шляпа охотника и Шляпу охотника украшало гусиное перо ('шляпу на глове охотника'). Представим некоторые результаты анализа в табл. 3.

Таблица 3

Как следует из табл. 3. толковые определения отличаются от синтагмемных не только малой степенью абстрактности, но главным образом тем, что семантические отношения между лингвемами атрибутивной синтагмы определяются «бытовым», естественным языком, в котором узуальные, нормативные формулировки не дифференцируют отдельные смыслы, т. е. содержат в себе потенциальную многозначность, а значит возможность варьирования.

Цель определений на естественном языке – вывод на приблизительный смысл, не нуждающийся в дальнейшей дробности, т. е. в более точном толковании. По сути и в большинстве своем такие определения «молекулярны». Синтагмемные определения, наоборот, строятся в соответствии с атомарным квантованием семантики. В идеале синтагмемные определения не должны допускать многозначности. Их предназначение – выявлять не конкретный смысл локутемного единства, а структуру, лежащую в основе локутемных классов и типов, т. е. единую семантическую структуру определенного множества локутем, которые на основе этой структуры формируют разные смыслы. Семантический смысл связан с функционализацией, модификацией и контенсионализацией (содержательным наполнением) синтагмемы.

Когитемная реляционная структура (aRb),как было отмечено, ложится в основу определенных классов, типов и вариантов синтагмемы. На дедуктивном этапе анализа все же представляется возможным определить более универсальные черты составляющих триаду компонентов. К примеру, релятивный компонент (R)представлен в русском языкосознании и речемышлении такими наиболее частотными типами и вариантами с большей или меньшей степенью выраженности – эксплицитности/имплицитности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: