Олег Мазур - Развитие работников современной России

- Название:Развитие работников современной России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Мазур - Развитие работников современной России краткое содержание

Развитие работников современной России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще в 1965 г. в России и Великобритании был примерно равный уровень смертности от излечимых заболеваний. В конце 1990-х гг. устранимая смертность в России стала почти в 3 раза больше, чем в Великобритании [45] К программе социально-экономического развития. .. С. 90.

. По заболеваниям системы кровообращения, инфекционным заболеваниям смертность в России в 3-4 раза выше, чем в США, Норвегии, Франции, по болезням органов дыхания — в 2-3 раза, по внешним причинам смерти (несчастные случаи, самоубийства, убийства) — в 4-5 раз [46] Российский статистический ежегодник. 2006. .. С. 754.

.

2.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАННОСТИ (ПОДГОТОВЛЕННОСТИ) СОВОКУПНОГО РАБОТНИКА

Уровень образованности совокупного работника российской экономики является, в целом, достаточным при имеющемся составе средств производства с нехваткой практически направленной инженерной подготовки.

В советский период развития была развернута массовая подготовка работников. Она начиналась с уроков труда в школах и занятий в учебно-производственных комбинатах, включала в себя начальное, среднее профессиональное, высшее и послевузовское образование, систему повышения квалификации и переподготовки. Обучение проводилось за счет государственных средств.

Система начального профессионального образования являлась одной из лучших в мировой практике подготовкой рабочих для всех отраслей народного хозяйства. Ее выпускники получали ряд льгот, гарантированное трудоустройство и зарплату через 3-4 года на уровне инженера, а через 10-15 лет—и выше.

Получение высшего образования мотивировалось не столько будущими доходами, сколько возможностью приобщения к более творческому, разнообразному труду в лучших, по сравнению с рабочими, условиях. В отличие от британско-североамериканской модели высшего образования советская система строилась на принципе так называемого специалитета (в большинстве программ 5 лет обучения) и отличалась развернутым спектром специальностей, ориентированных на конкретные отрасли науки, народного хозяйства и даже отдельные производства. Причем, несмотря на это, большинство специальностей подразумевало углубленное изучение фундаментальных дисциплин.

Вместе с тем, недостатком обучения в большинстве ВУЗов (кроме военных, медицинских и ряда других) был и остается малый объем производственной практики и формализм ее проведения.

В 1990-е гг. система образования в России в основном была сохранена при резком уменьшении финансирования. Сохранение этой системы было обусловлено, прежде всего, запретом приватизации образовательных учреждений. Дефицит финансирования возмещался за счет внедрения платных образовательных услуг.

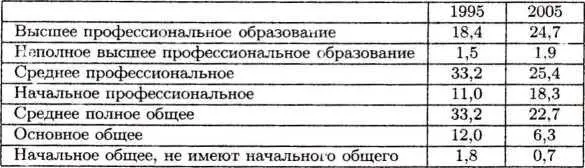

В целом, количество обучаемых не сокращалось. Но так как выпускников школ в силу демографических причин становилось с каждым годом меньше, а прием в вузы даже увеличился, произошли структурные изменения не в пользу среднего профессионального образования.

Таблица 3. Распределение численности занятых в экономике по уровню образования (в процентах к итогу) [47] Там же. С. 142.

Одновременно с 1252 тыс. чел. (1990) до 680 тыс. чел. (2006) сократился выпуск квалифицированных рабочих, что вызвано не только длительным кризисом промышленности, но и перекосами образовательной политики в пользу высшего образования. В результате под видом обеспечения непрерывного образования многие учреждения начального профессионального образования были поглощены вузами, а—по сути —уничтожены. Только с 1990 по 2004 гг. было сокращено 642 учреждения начального профессионального образования [48] Там же. С. 235.

, что стало причиной усиления существующего дефицита квалифицированных рабочих. Основная проблема заключается в том, что произошло старение кадров, прежде всего, рабочих и инженерных, подготовленных в советское время. Полноценного восполнения этого кадрового контингента не происходит как в силу демографических причин, так и в силу распространившейся тенденции «образования ради образования», а не для практического его применения. В настоящее время более половины выпускников вузов работает не по специальности, либо не работает вообще.

Основная причина этого —не столько «мода» на высшее профессиональное образование, а слабая востребованность молодых кадров из-за падения инвестиций в обновление основного производственного капитала в 1990-е гг. Учитывая, что в то же время произошла массовая дисквалификация работников уничтоженных производств, сейчас в России, несмотря на огромные масштабы «производства» специалистов, наблюдается диспропорция между потребностями постепенно восстанавливаемого производства и существующей образовательной структурой работников. Эта диспропорция усугубляется выездом на работу за рубеж наиболее активных и способных работников среднего и молодого возраста. Численность эмигрантов только за период 2000- 2005 гг. составила более 615 тыс. человек [49] Там же. С. 118.

. Обучение каждого из них «обошлось» по мировым ценам от 50 до 900 тыс. долларов США. Таким образом, только прямой ущерб за эти пять лет ориентировочно исчисляется 70 млрд долларов. А упущенная выгода от применения их рабочей силы в России даже в аспекте бюджетных потерь кратно увеличивает эту сумму.

Решение задачи ликвидации диспропорции потребности в кадрах лежит в плоскости установления государственного заказа на подготовку специалистов и рабочих, софинансируемого бюджетом и предприятиями, испытывающими эти потребности. Следует законодательно закрепить, что студенты вузов, обучающиеся бесплатно, должны заключать соглашение с государством и предприятиями об обязательном трудоустройстве. В случае отказа любой стороны, сумма неустойки могла бы возмещать затраты на обучение. В случае выезда за рубеж на работу специалист также должен был бы компенсировать затраты государства на его обучение.

Подобная система, несмотря на ее потенциальную эффективность, будет лишь локальным решением, если не будет сочетаться с государственным стимулированием и регулированием вложений в основной производственный капитал как базис технологического совершенствования экономики России.

Вместе с тем нельзя не указать, что по сравнению с другими странами, российская рабочая сила является одной из самых высокообразованных. Доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием составляет 64%, что в 2 раза выше, чем в Великобритании или Испании, и в 1,5 раза выше, чем в США [50] Капелшников Р. И. Указ. соч. С. 29.

. Данный факт объясняется традициями устремленности к образованию, заложенными в советское время, созданной тогда же мощной системой образовательных учреждений, большей частью сохраненной в 1990-х гг., а также некоторым уменьшением требовательности отбора в вузы. По какие бы объяснения ни приводились, высокая образованность рабочей силы является значительным конкурентным преимуществом нашей экономики и общества, не использовать которое будет неразумным расточительством. Только при условии многократного увеличения производственных инвестиций начинает работать общественный принцип: каждый рубль, вложенный в образование, «приносит» 5 рублей прироста ВВП.

Интервал:

Закладка: