Carlos Casado - Вначале была аксиома. Гильберт. Основания математики

- Название:Вначале была аксиома. Гильберт. Основания математики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Carlos Casado - Вначале была аксиома. Гильберт. Основания математики краткое содержание

Вначале была аксиома. Гильберт. Основания математики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Теория чисел — это здание редкой красоты и гармонии. [...] Целью данного отчета является описание с единой точки зрения результатов теории чисел с ее доказательствами, с ее логическим развитием, что должно приблизить тот день, когда достижения классиков в области теории чисел станут общим достоянием всех математиков».

Древние вавилонская и египетская цивилизации имели значительные знания в области геометрии. Но их, если можно так выразиться, «математика» не вышла за пределы технической стадии, основываясь на сборниках инструкций для решения повседневных проблем, которые были связаны с трудом землемеров и в которых едва прослеживалось понятие доказательства. Геометрические теоремы Фалеса Милетского (ок. 624 — ок. 546 до н.э.) заставили бы улыбнуться египетских землемеров ввиду их простоты и бесполезности («Диаметр делит круг на две равные части»). Однако мы говорим о первых теоремах, которые являются истинными спустя более чем 2000 лет. Фалесу удалось измерить высоту пирамиды Хеопса с использованием простого правила пропорциональности.

Пифагору также удалось установить логическую связь с наследием вавилонян и египтян. Под руководством Платона Афинская академия систематизировала пифагорейскую математику, особенно заметен вклад Теэтета (ок. 417 — ок. 369 до н.э.) и Евдокса (ок. 390 — ок. 337 до н.э.). Первому приписывают теорему, гласящую, что существует только пять правильных многогранников, пять Платоновых тел. Тогда же геометров того времени завораживали три классические проблемы: трисекция угла, квадратура круга и удвоение куба. Перейдя из Афинской академии в Александрийский мусейон, мы встретились бы с Евклидом, работа которого (наряду с работой Аполлония и Архимеда) завершает золотую эпоху греческой геометрии.

Идеализированный портрет Евклида. Юстус ван Гент, 1474 год.

«Отчет о числах» перенес Гильберта в авангард европейской математики. Конечно, анализируя его раннюю математическую деятельность, можно подумать, будто это отличный исследователь, но в узкой сфере знаний. Почти невозможно было предвидеть дальнейшее восхождение Гильберта на вершину математического Олимпа и общую убежденность в том, что, как и Пуанкаре, он является одним из последних математиков-универсалов, ориентирующихся во всех областях науки, включая его следующее завоевание — геометрию. Но чтобы показать вклад Гильберта в этой области, нужно вспомнить об исторической подоплеке, о том толчке, который XIX век обеспечил геометрии, о том, как открытие неевклидовых геометрий изменило аксиоматический метод.

Греческая геометрия была краеугольным камнем математики в течение нескольких веков. В «Началах» — трактате, восходящем к 300 году до н.э., — Евклид предложил аксиоматическое, чрезвычайно упорядоченное и структурированное представление о корпусе знаний, переданных математиками школ Пифагора и Платона. Его изложение, на которое повлияли размышления Аристотеля о логике, обладало очень примечательной характеристикой — чрезвычайной строгостью при доказательстве каждой теоремы.

«Начала» состоят из 13 книг и содержат 465 геометрических пропозиций, от базовых принципов до самых проработанных выводов. Евклид начинает Книгу I списком из 23 определений основных геометрических терминов (точка, прямая, треугольник, окружность и так далее). Например: «Точка есть то, что не имеет частей». Затем Евклид приводит пять постулатов, на которых базируется вся его геометрия. Эти постулаты представлены без доказательства и обоснования, их просто нужно принять как предпосылки к изложенному дальше. Например: «Между двумя любыми точками можно провести прямую линию». После определений и геометрических постулатов Евклид уточняет ряд общих понятий и неоспоримых истин. Например: «Целое больше части» или «Равные одному и тому же равны и между собой». С этого момента Евклид начинает углубляться в предмет. Так, в первой пропозиции «Начал» показано, как построить равносторонний треугольник на заданном линейном отрезке.

В то время как общие понятия имеют чисто логическое происхождение, постулаты (или аксиомы) обладают геометрической природой. Они уточняют правила работы с математическими объектами, которые Евклид определил до этого. Эти пять постулатов, или аксиом, следующие.

1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую.

2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.

3. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг.

4. Все прямые углы равны между собой.

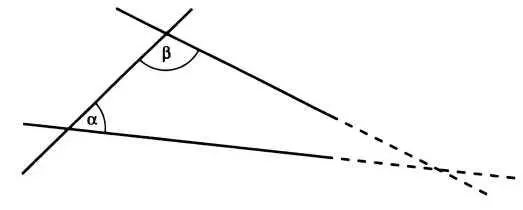

Иллюстрация пятого постулата Евклида.

5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых (см. рисунок на предыдущей странице).

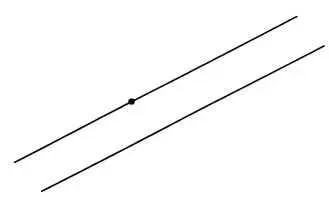

В отличие от прочих, пятый постулат Евклида довольно неочевиден, и это привело к тому, что многие математики — например, Птолемей (II век), Джон Валлис (1616-1703) и Иероним Саккери (1667-1733) — безуспешно пытались доказать его через остальные постулаты. В попытках доказательства каждый из них превосходил другого по утонченности и находчивости. Но единственным, чего они добились, стали формулировки, равносильные пятому постулату. Одна из них — знаменитая аксиома параллельных прямых. «Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не более одной прямой, параллельной данной» (см. рисунок выше). Другая версия провозглашает, что «Сумма углов треугольника равна 180°». Однако историю о пятом постулате, или аксиоме параллельных прямых, ждал удивительный финал.

Иллюстрация аксиомы параллельных прямых.

Как математикам удалось освободиться от цепей евклидовой геометрии? Более 2000 лет они были убеждены, что это единственно возможная геометрия, единственное убедительное описание мира, поскольку изучалось только одно физическое пространство. Но в XIX веке открытие различных геометрий (в которых не выполнялась аксиома параллельных прямых) усилило их тревогу и заставило признать ошибку. Этот животрепещущий вопрос касался формы мира (если он действительно имеет какую-то форму).

Первой неевклидовой геометрией, с которой смирились математики, оказалась, как ни странно, старая знакомая — проективная геометрия. Она начала свой путь в эпоху Возрождения, когда художники заинтересовались проецированием пространства на холст. Тогда было открыто одно из отличительных свойств проективной геометрии (которое радикально отличает ее от неевклидовой): две прямые, которые в трехмерном пространстве представлены как параллельные, на двумерном холсте предстают как пара прямых, пересекающихся на линии горизонта, в бесконечности. Точно так же железнодорожные рельсы, параллельные по всей длине, на фотографиях кажутся пересекающимися в точке схода. Так что в проективной геометрии две любые точки всегда пересекаются: либо в конкретной точке, либо в бесконечности. Следовательно, проективная геометрия противоречит аксиоме параллельных прямых, поскольку через точку, не лежащую на данной прямой, не проходит ни одной прямой, параллельной первой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: