Знание-сила, 2008 № 10 (976)

- Название:Знание-сила, 2008 № 10 (976)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 10 (976) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 10 (976) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

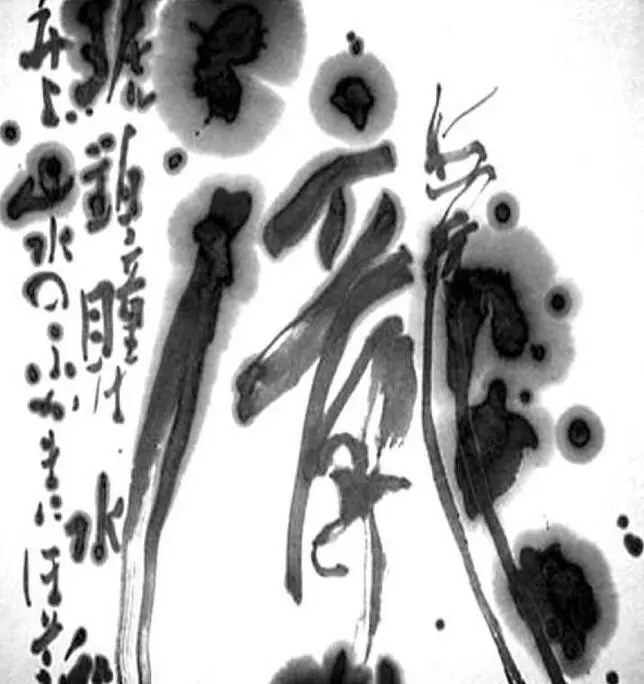

Относительно же двух вариантов перевода процитированного древнеяпонского стихотворения следует прибавить: в Японии соловьи не водятся. В оригинале поминается вовсе не соловей, а камышовка (разновидность славок), которая считается в Японии лучшей певуньей. Однако в европейской литературе камышовки напрочь отсутствуют, и потому на всех европейских языках эта птичка превратилась в привычного соловья. Так что читатель обязан относиться к переводам с долей недоверия.

Когда японистика еще только зарождалась в этом мире, то переводчики, будучи очарованы сверхкороткими японскими стихами, любили переводить те образцы, которые более всего легли им на душу. А.А.Долин пошел дальше и перевел всю антологию «Кокинсю» без изъятия. Там больше тысячи стихотворений, и среди них встречаются разные — хорошие, средние, никакие. Но переводчик поступил правильно. Ибо, в отличие от европейских антологий, в которых собраны самые «выдающиеся» стихи, антология японская имеет совершенно определенную структуру, стихи там существуют только в сцеплении друг с другом: одно произведение продолжает другое, перекликается с ним, живет и сосуществует только вместе с остальными.

Природный цикл японской классической антологии устроен по хронологическому принципу — от весны к зиме. Последовательность стихотворений внутри сезонного раздела также неслучайна. Сначала зацветает слива, потом сакура, потом начинают щебетать птахи (в частности, камышовка), потом закукует кукушка. Осенний гон заставит затрубить оленей, мелкими красноватыми цветами зацветет леспедеца двуцветная, склоны гор испятнает кленовый багрянец. И так будет вплоть до холодов и снега, когда замкнется годовое кольцо. Получается настоящая поэма. Правильно ли переводить из поэмы лишь избранные места, даже если эта поэма лишена героя?

Хронологический принцип был распространен и на любовный раздел антологии, где предчувствие любви сменяется настоящим чувством, его увяданием, неизбежным охлаждением, расставанием. И здесь вряд ли переводчик имеет право на хирургическое вмешательство, которое разрушает первоначальный замысел. Переводчик — не хирург, он специалист не по отдельным органам, в его компетенцию входит все «тело» культуры. Ощущение целостности этого тела он и обязан передать.

Но вот другой случай. Переводя средневековый сборник новелл «Исэмоногатари», один из основателей отечественной японистики Н.И. Конрад (1891 — 1970) добавил ему европейской куртуазности. Так, в оригинале каждая история этого сборника начинается словами: «Давно жил мужчина». Однако Н.И. Конрад переделывает зачин, который теперь звучит: «В давние времена жил кавалер». Имел ли переводчик на это право? Полагаю, что да — европейский галантный кавалер здесь гораздо уместнее мужчины без роду и племени. Русский переводчик обязан быть не только японцем, не только русским, но еще и европейцем — ведь в средневековой русской литературе никаких «кавалеров» не существовало. Так что если ты не являешься еще и европейцем, лучше за переводческое дело не браться вовсе.

Опыт многих поколений переводчиков свидетельствует: перевод, который на все сто процентов передает оригинал, невозможен. Переводчик — интерпретатор, он выдвигает версии. Переводчик пересоздает текст. На самом деле этот человек — не «переводчик», не высокотехнологичное приспособление со знанием иностранного языка, а соавтор. Поэтому на обложках японских книг, которые были переведены с русского, всегда указаны две фамилии — автора и переводчика. Пора бы и нам смириться с неизбежным и называть вещи своими полными именами.

Когда-то я писал так:

Четверть века читаю по вертикали

японскую вязь. Тридцать четыре

года наслаиваю горизонты

линейного письма славян.

Этой сетью, вуалью

выпрямляются финно-угорско

татарские

скулы. Землю топчу

пятый десяток. Куда б ни пришел —

родная земля и вкус пищи знаком.

С тех прошло уже не так мало времени, пятый десяток давно миновал. Но от своих слов я не отказываюсь, слишком поздно отказываться.

О НАШИХ «БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ»

Шмели, как и многие другие насекомые, питаются нектаром цветов и опыляют их, перенося пыльцу, которая попадает на шмеля, когда он забирается в цветок, чтобы достать нектар. Но некоторые шмели умеют прогрызать основание цветка и поедать нектар, не трудясь забираться внутрь. Растению от такого поведения никакой пользы: шмель попросту ворует нектар у растения, получая пищу, но не расплачиваясь за нее переносом пыльцы. Опыты,проведенные исследователями из Лондонского университета королевы Марии, показали, что шмели Bombus terrestris могут учиться у своих собратьев воровать нектар из цветков. Шмели, которые сталкиваются с цветками, уже имеющими отверстия у основания, достоверно чаще, чем другие шмели, поедают нектар из этих отверстий, не забираясь в трубку венчика, и затем сами прогрызают основания цветков. Таким образом, склонность к воровству нектара отчасти определяется обучением, передачей опыта от одних особей другим. Это открытие позволяет говорить о наличии у шмелей культуры (в самом широком смысле этого слова), в данном случае — культуры воровства. Элементы культуры, определяющие способы добывания пищи, ранее были известны почти исключительно у позвоночных.

Большинство видов цветковых растений опыляется насекомыми. В награду за перенос пыльцы с одного растения на другое насекомые обычно получают пищу — нектар или часть пыльцы. Взаимоотношения растений с насекомыми- опылителями, таким образом, обычно взаимовыгодны. Вместе с тем выгода в таких отношениях бывает и односторонней, например когда растение обманом заманивает насекомых на цветок, при этом не вознаграждая опылителей нектаром. Насекомые, в свою очередь, тоже могут обманывать растения. Выделяют два варианта воровского поведения у насекомых. Первичное воровство (primary robbing) включает в себя прогрызание в цветке отверстия и добывание нектара через это отверстие, а вторичное воровство (secondary robbing) состоит лишь в использовании отверстия, прогрызенного первичным вором. Способность к воровству нектара может наследоваться, но, как показали опыты, результаты которых были опубликованы недавно в трудах Лондонского Королевского общества, она может возникать и в ходе обучения, в результате знакомства одних насекомых с плодами деятельности других, умеющих воровать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: