Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Название:Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 09 (975) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 09 (975) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возможен ли аттрактор у явления упорядочения?

Процесс разупорядочения делает возможным процесс упорядочения

Возьмем процесс, похожий на равновесие, но отнюдь не равновесный — это стационарный процесс.

В стационарном процессе, так же, как и в равновесном, концентрации реагентов и продуктов остаются неизменными, но происходит это по другой причине. В стационарную систему реагенты постоянно подаются извне, по мере того, как они расходуются на образование продуктов, а продукты с той же скоростью непрерывно удаляются вовне. В результате концентрации реагентов и продуктов в стационарной системе остаются неизменными.

В отличие от равновесной системы, где свободная энергия достигает минимума, в аналогичной по составу стационарной системе энергия поддерживается на некотором уровне выше минимума, характерного для этой системы. Это значит, что поддержание стационарного состояния требует непрерывного расхода энергии и, следовательно, существования источника такой энергии.

Стационарная система находится в непрерывном вещественном обмене со средой, т.е. стационарная система — всегда открытая система.

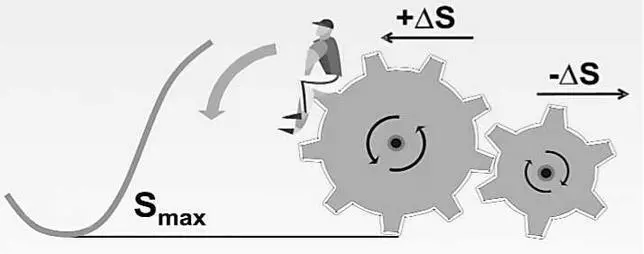

Наиболее интересное свойство стационарных систем состоит в том, что это состояние характеризуется минимумом производства энтропии. Эту теорему в свое время доказал И. Пригожин. При этом состояние минимума производства энтропии оказывается аттрактором. Иначе говоря, если систему вывести из стационарного состояния, то она будет стремиться вернуться к нему.

Если стационарная система включает сопряженные реакции с положительным и отрицательным производством энтропии, то стремление системы к минимуму производства энтропии требует осуществления реакции с уменьшением энтропии. Следовательно, имеется механизм, для которого производство упорядочения является аттрактором, т.е. упорядочение не только возможно, но и обязательно.

Живые организмы обладают свойствами таких систем. Они пребывают вблизи стационарных состояний, нуждаются в непрерывном притоке энергии и характеризуются обменом веществ. Организмы — это продукт огромного эволюционного пути упорядочения. Но и самая первичная элементарная химическая ячейка, с которой начался путь эволюции, должна была обладать на молекулярном уровне этими свойствами.

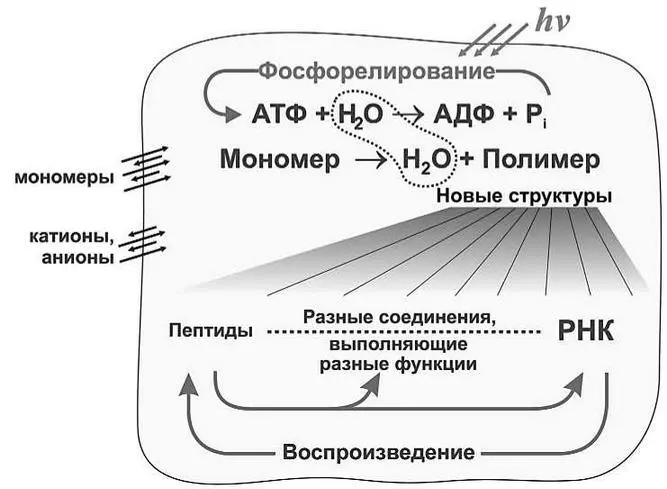

Я предположил, что ключевую роль в этом процессе, с предбиологического времени до сегодняшнего дня, играет молекула аденозинтрифосфата (АТФ). Процесс фосфорелирования, связанный с поглощением солнечной энергии или химической энергии во внешней среде, заряжает молекулы АТФ энергией. Эту энергию она передает в сопряженную систему.

Как уже было сказано, в химии сопряжение проявляется тогда, когда продукт одной реакции является реагентом в другой. Основные реакции синтеза биополимеров идут с выделением молекулы H2Q в то время как энерговыделяющая реакция, превращающая АТФ в аденозиндифосфат (АДФ), идет, напротив, с поглощением H2O Таким образом, универсальным посредником, обеспечивающим сопряжение, является вода. Благодаря тому, что реакция гидролиза АТФ идет с выделением энергии и повышением энтропии, сопряженная с ней реакция идет с понижением энтропии, т.е. производится упорядочение. Например — реакция полимеризации: при объединении мономеров происходит ограничение ранее независимых их вращательных и поступательных степеней свободы:

АТФ + Н 2О → АДФ + Р;

Мономеры → Н2О + Полимеры

Продуктом первичного упорядочения могут быть небольшие полимеры, среди которых цепочки аминокислот (пептиды), цепочки нуклеотидов и др.

Хотя АТФ представляет довольно сложное соединение, состоящее из трех частей — аденина, рибозы и фосфатной группы, оно имеет весьма простых предшественников: цианистый водород HCN и формальдегид HCHO. Аденин по составу соответствует пяти молекулам HCN, а рибоза — 5 молекулам HCHO. Хотя синтез аденозина требует определенных условий, он может быть получен абиогенно.

Я назвал АТФ молекулой №1. Не потому, что это было первое возникшее соединение, а потому, что с его возникновением было дано начало тому процессу упорядочения в мире органических молекул, которое мы называем эволюцией жизни.

В общем случае химическое упорядочение возникает, когда ограничивается свобода взаимодействий, когда соединение или система могут вступить в реакцию только с определенными партнерами или только посредством ограниченного числа механизмов и путей взаимодействия. Такие ограничители в химии — это катализаторы. Производство катализаторов и участие их в реакциях и есть форма упорядочения.

Биохимическими катализаторами являются ферменты, представляющие собой свернутые в трехмерные структуры пептидные цепочки (белки). Современные ферменты — продукты долгого пути эволюции. Однако даже короткие цепочки аминокислот показывают поразительно высокую каталитическую активность. Катализаторами могут служить и другие соединения и минералы. Но в природе нет органических соединений, более эффективно осуществляющих упорядочение посредством селективного катализа, чем пептиды.

Однако, как бы ни были уникальны свойства возникшего пептида, они не могут быть размножены и унаследованы. Аминокислотные последовательности неспособны к саморепликации. Поэтому упорядочение, основанное только на синтезе пептидов, не имело бы эволюционной перспективы.

Молекула № 1—АТФ

В отличие от пептидов, нуклеотидные цепочки могут самовоспроизводиться. В этом отношении нуклеотидные последовательности не имеют себе равных в мире природных органических соединений. Структуры РНК проявляют и каталитические свойства (рибозимы), но они не идут ни в какое сравнение с каталитическими свойствами пептидов.

Таким образом, два важнейших свойства, необходимых для эволюции жизни — способность к упорядочению через селективный катализ и способность к воспроизведению, — оказались разделенными между двумя классами органических соединений. Логика развивающегося упорядочения разрешила эту коллизию путем опосредованного воспроизведения пептидов через цепочки нуклеотидов. Для этого аминокислотные последовательности должны были быть переведены на язык нуклеотидных последовательностей. Каждая аминокислота должна иметь нуклеотидный символ. В современных биосистемах каждой аминокислоте соответствует одно (иногда несколько) сочетаний из трех нуклеотидов (кодон). Это выработанное эволюцией соответствие называется генетическим кодом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: