Знание-сила, 2008 № 07 (973)

- Название:Знание-сила, 2008 № 07 (973)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 07 (973) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 07 (973) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первой четверти XVII века вопросы о государственной измене остаются; в «поновлении» тех лет сказано туманно: «Согрешил, ведая измену неких, кровопролития хотящих, не возвестил о сем государя и сообщник злому умышлению был.» Однако число вопросов о покушении на жизнь и здоровье царя сильно сокращается. Тревожит иное: «Не собирался ли град супостатам сдать? Не думал ли в чужую землю отъехать, в немцы и в Литву?» В середине XVII века об измене и самовольном «отъезде» вельмож за границу спрашивать перестали.

В «Вопросах женам властителей», опубликованных Алмазовым, во всей красе представлена боярыня тех лет — с лицом обвислым, набеленным, нарумяненным, с тяжелыми перстнями на пальцах, дородная и вздорная. Указывает мужу, вмешивается в его дела: «Велит мужу или брату своему осудить правого человека, а виновного оправдать, взяв посул (подарок) от того». Занимается ростовщичеством, ревнует мужа и сама «блудит в сенях с холопами». Муж предпочитает с боярыней жить в мире, угождает, о чем прямо сказано в другом «вопроснике властителю»: «А к своей жене не приводил ли кого блуда ради?» Слуг в своем доме боярыня «мучит без вины», содержит в старом платье и без сапог. На мужа «зло держит», бьет беременную «девку-холопку», — от побоев она «младенца вывергла». Насилие неслучайное: часто бывало, что ребенок у «рабы» от господина. Подозревали, что такая «жена властителя» может в заговоре верховодить: «Не помышляла еси с мужем об убийстве государя?» И в духе времени прибавляют: «Не обсуждала ли с мужем, чтобы ему сдать град супостатам?» В отечественной жизни государственные преступления расписывали в соответствии с меняющейся модой.

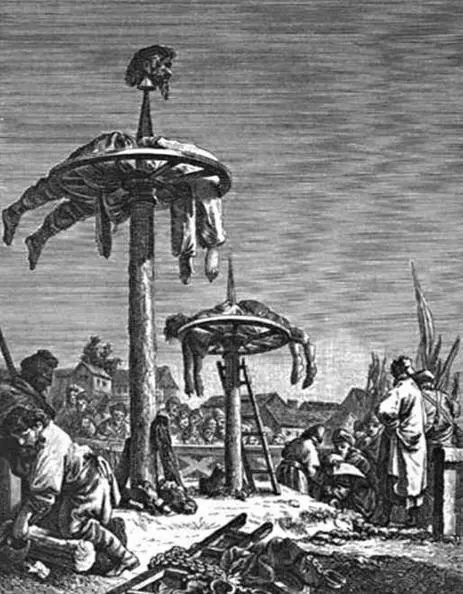

Неизвестный автор. Казнь четвертованием

...Боярская Дума на картине: государь в кресле, на лавках вельможи сидят, кто-то дремлет, другой стоит, говорит неторопливо. Что отвечали они на исповеди? В «поновлении» XVII века показано, как содержали свое хозяйство: «Согрешил, емля насилием оброки и дани тяжкие или на дело мое понуждал насильством крестьян и их детей. Или их жен и дочерей на блуд отнимал, и слуг без правды голодом морил. » В «вопросниках» сохранились крайне нелицеприятные оценки царской администрации. Сомнительные достижения «властителей» укладывались в знаменитую формулу, которую не раз употребляли: «Кривым судом судил, правого виновным сотворил, а виновного правым».

В скорбные дни Великого поста на исповеди приходилось вельможам вспоминать дела свои: «Мзду взял, посул имел, окаянный! Виновных душегубцев и разбойников, мзды ради, отпускал, и оне после того те же дела злые творили. В темницу без вины вметывал, мучил в темнице без милости! Налоги тяжкие наложил, чтобы меня государь отметил! От неправедных прибытков и от душегубцев корыстовался... Согрешил сердцем и душой, и телом, и всеми чувствами моими!»

В материалах Алмазова представлено «поновление вельможам» начала XVI века. Читается как обличительный приговор: «Ох, мне грешному, горе мне, грешному! Как земля меня не пожрет за мои окаянные грехи! Преступив заповедь Божию, все богатство кривым судом и неправдою стяжах и приобретох...» Грехи повседневные — «лихое ядение и пьянство, прелюбодейство, клевета, чародейство и похотливые взгляды» — не идут в сравнение с «грехами административными». «Согрешил неуправлением порученного мне царства, согрешил граблением! Иными повелевая, не избавлял обидимых от рук обидящих». Нельзя отказать неизвестным «книжникам» в наблюдательности. Отсюда служебная приписка в печатном требнике 1623 года: «Сие приложи князьям, болярам и приказным людям. Прочим человекам не глаголи».

Множество «вопросников» XVI — XVII века при первом приближении показывают мир неспокойный и жестокий. Нет ни духовного порядка, ни прочности быта, представленной в знаменитом «Домострое». Ничего, что восхищает любителей старины. Перелистываем женские «вопросники»: «Смерти мужу молила ли, лаяла его, злое думала? Отца и матерь ударила? Брату и сестру, и всякого человека не лаивала ли матерно? Отроча (младенца) не удавила ли? Или зелие пив, извергла его? Или дитя некрещеное уморила? Или ленясь, к церкви в праздники не шла? Или мужа уморила отравою? Срамные бесстыдные речи не говоривала ли? С чужим мужем о блуде не подмигивала? На пожаре чего не грабливала ли? Зубами кусала кого? Или запилась без памяти?» Подобное, очевидно, не происходило ежедневно и повсеместно. На исповеди происходила «интерпретация» известных ситуаций, чтобы в духе господствующей культуры определить, отделить и подавить гнусные поступки. Получается, что в «вопросниках» представлены личности со скудным нравственным опытом. Постоянные повторения в мужских и женских «вопросниках» актов мужеложества и скотоложества, однотипных описаний сексуальных положений и признаков лесбийской любви исследователи просто пропускают как незначимые для понимания социального смысла. Но слово «любовь»?

Смотрим статьи «вопросников», включая тексты XVII века. Отмечаем: «Любовное коренье давал есть кому?», «Мужа не любила или гневалась на него?» Или вельможа «раба не по любви женил». На сотни вопросов четыре применения слова «любовь». Историк М.Корогодина заметила, что слова «любить, любовь» в «покаянных текстах» не встречались в описаниях отношений между мужчиной и женщиной; стремление определялось физиологическими потребностями и укладывалось в известные слова. «Любовь» имела иной смысл, уходящий в древность, — «расположение». Но любовь как чувство взаимное, одухотворенное не могли представить и определить. В «исповедных текстах» за возникшим влечением следовала не «кристаллизация чувств», по Стендалю, а употребление таинственных вещей, которые «притягивают самодеятельно». Это «коренья», «зелье», умывание чудодейственной смесью. Сказано в «вопросниках»: «Мужа зелием добыла еси?», «Не давала ли потворных зелий мужу, любовь деля?» «Мывшись медом с молоком», женщина незаметно добавляла эту смесь в «явства мужу». «А молоком мывся и медом, давала кому пити, милости деля?»

«Милости деля» — расположение обретая. Подобное предлагали «бабки-смывательницы», отмеченные в «вопросниках». За «обмывания» духовник наказывал женщин: пост 5 недель. Чтобы добиться желаемого, употребляли средства темной магии: женщины подмешивали в «ядение» мужчины «нечистоты ложа своего», капли пота или сцеженное грудное молоко. Когда современная «гламурная культура» предлагает: «Наше средство для лица и тела принесет тебе счастье!», то возвращает к средневековой культуре чудодейственных «обмываний» и «притягательных» веществ. На примере «покаянных текстов» видно, какой путь проделало русское общество от Средневековья к произведениям Карамзина и Пушкина. И заметно, как просто повернуть назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: