Знание-сила, 2007 № 09 (963)

- Название:Знание-сила, 2007 № 09 (963)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2007 № 09 (963) краткое содержание

Знание-сила, 2007 № 09 (963) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лев Гумилев

Умственный взор математиков пленяют два светлых образа: гипотеза Пуанкаре о трехмерной сфере (ей от роду 90 лет) и гипотеза Римана о дзета-функции: ей 140 лет. Кто только за них не брался! Пока без успеха. Не потому ли, что не хватало мастерства в сочетании трех главных математических исчислений: алгебры, анализа и топологии? Сколько десятилетий понадобится новым математикам для ускоренного синтеза этих ветвей?

До победы над гипотезой Пуанкаре осталось 10 лет. За нее уже взялся молодой питерский отшельник Григорий Перельман. Опираясь на прежние достижения Вильяма Тёрстона и Ричарда Гамильтона, вчерашний выпускник славного математического лицея «Анненшуле» старается сгладить неприятные особенности трехмерного многообразия с помощью классических потоков Риччи. К 2005 году ему это удастся. Григорий Перельман станет шестым в ряду российских лауреатов премии Филдса — и первым в мире, кто откажется ее получать! Ибо не ради премии он старался — но ради высшей Истины, которая требует внутренней скромности... Это рассуждение поймет любой монах и, возможно, каждый десятый ученый. Включая Ньютона и Римана, Эйнштейна и Нильса Бора.

Кто сумеет повторить подвиг Терстона, Гамильтона и Перельмана применительно к математической гипотезе Римана? Или к физической гипотезе Льва Гумилева о пассионарности как главном движителе эволюции человечества? Ахиллесовой пятой великого Льва (умершего три года назад) было полное незнание им теоретической физики и высокой математики своего времени. Действительно: в российской глубинке 1920-х годов этим вещам никого не учили! Вот и не умел волшебник Гумилев отличать энергию от действия, а вариационное исчисление — от обычной алгебры. Для мудрых физиков и математиков он был невежда и полузнайка. Почему же они толпой валили на его публичные лекции и не жалели о таком общении с гуманитарным мэтром?

Да потому, что Лев Гумилев говорил с физиками и математиками об истории как о физике социума! Только не пользуясь понятиями «интеграл» или «атом Бора», которыми самобытные историки свободно не владеют. Жизнь Льва Гумилева превратила историю для источниковедов в историю для осмысливателей и моделистов. Немудрено, что физматики охотно ворвались в эту брешь в стене вековой крепости гуманитариев! Скоро ли среди удачливых десантников вырастут хозяева ситуации — вроде математиков Уайлза и Перельмана?

От смерти Менделя до первых успехов Моргана в картировании генов дрозофилы прошло четверть века. Если так же будет с наследием Льва Гумилева, то строгое исчисление политических новинок (древних и современных) появится около 2020 года. Или раньше, если учесть необычную популярность книг Гумилева в нынешнем российском обществе. А когда новая физико-математическая идеология пассионариев перешагнет от политической эволюции человечества к генетической эволюции биосферы?

Это может случиться очень быстро: ведь экспорт физической революции в биологию и в политологию ведут одни и те же люди. От тесной дружбы и совместной осады обеих природных крепостей — живой и социальной — их удерживает лишь одно сомнение. Могут ли быть изоморфны механизмы биологической и социальной эволюции, если их скорости различаются в 1000 раз? Ведь новые виды в биосфере возникают с интервалом в миллионы лет, а новые народы и цивилизации в старых Ойкуменах — за сотни лет... И еще: нам легко вообразить человека-пассионария, благо каждый встречал таких героев в литературе и в жизни. Но где можно найти «пассионарного» воробья, или сосну, или бактерию? Как их отличить от большинства их «гармоничных» собратьев?

По внешности они неразличимы — так же, как не отличить по портрету пассионарного Чингиз-хана от его гармоничного сына Угэдэя. Различны лишь плоды их деятельности. Социальный либо биологический пассионарий явно доминирует над соседями- гармониками через свои «гены»: либо культурные (это ценности и понятия), либо биологические (сиречь, отрезки ДНК). Именно вакханалия и чехарда доминант выделяет пассионарную вспышку на фоне равновесной жизни социума или биосферы. Раньше всем было ясно: что можно и чего нельзя, кто умнее или сильнее. А нынче пассионарный пастух свергает унылого хана, занимает его место и успешно правит племенем. Дикообразный мутант среди дрозофил не вымирает (как положено уроду), но порождает из своих потомков новую расу или вид, а то и род, семейство, отряд, класс... Могут ли математики или физики описать это чудо на своем языке?

Да, теперь они это могут. Если изобразить биографии пассионариев траекториями экстремального (не минимального) действия, то их культурный эффект легко объяснить на языке топологии многообразий и представлений групп. Вызвать экстремальные траектории из небытия способна любая природная флуктуация (удар, скачок температуры). Бурный ХХ век был щедр на подобные толчки и подзатыльники человечеству. Вот и выросло среди землян замечательное ученое сообщество; теперь оно начинает понимать, как и почему оно выросло. И что делать дальше, чтобы интеллектуальный пир людей не прервался, но и человечество не вымерло бы от самоистребления...

Тогда вечный вопрос о возможном и невозможном в обществе или биосфере станет таким же понятным и увлекательным, как игра в шахматы и в геометрию.

Руслан Григорьев

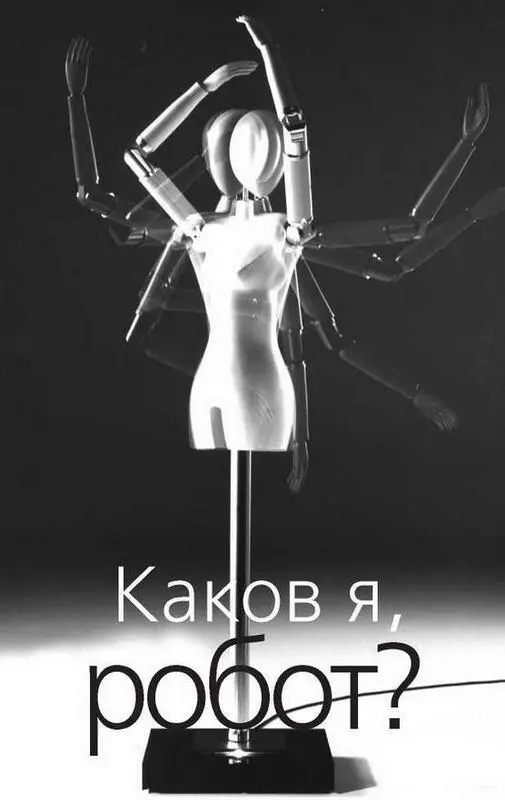

Каков я, робот?

О чем будут мечтать во снах наделенные искусственным сознанием роботы? Недавний эксперимент американских ученых показал, что «сны» роботов не так уж отличаются от наших с вами снов.

Ученые решали чисто практическую задачу — как улучшить работу роботов в обстановке, которая может затруднить их движение или даже причинить повреждения им самим. Обычно при передвижении на местности робот все время сверяет показания своих «органов чувств» с заложенной в его программу «картой местности». Но бывает, что окружающая среда меняется или содержит помехи, и роботу приходится все время оценивать вероятность того, что его следующее действие приведет к желаемому (заложенному в программу) результату. Иногда эти оценки оказываются неверными, и выполнение данного задания срывается. Как научить робота «извлекать уроки» из таких ошибок?

Авторы исследования предложили следующий план действия. Они запускали своего четвероногого робота на ровную поверхность, запрограммировав его на выполнение некого действия. У робота не было «внутренней модели» (то есть программы самого себя), но он получал приказ регистрировать все свои реакции во время выполнения этого задания (то есть фиксировать показания всех своих механических сочленений — их повороты, наклоны и т.п.). По окончании теста робот отправлялся «на покой», и в это время в его компьютер вводились данные, которые в совокупности слагались в несколько различных моделей его «я» (то есть его механического устройства — принципов работы его ног и всех их сочленений и шарниров).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: