Знание - сила, 2007 № 04 (958)

- Название:Знание - сила, 2007 № 04 (958)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание - сила, 2007 № 04 (958) краткое содержание

Знание - сила, 2007 № 04 (958) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понимание существа дела наступает только в масштабе веков. Периодическая смена цивилизаций в рамках одной Ойкумены неизбежно вызывала к жизни буйных и удачливых пророков: Мухаммеда — в VII веке, Петра Пустынника — в XI веке, Мартина Лютера — в начале XVI века, Владимира Ульянова — еще через 400 лет. Каждый из них начинал религиозную войну, которая быстро охватывала Европу и Средиземноморье. Можно ли оборвать эту вековую традицию: не допустить Второй мировой войны? В какой мере глухи к доводам разума новые тираны, вызванные из небытия Первой мировой войной?

Через 7 лет Тойнби прославится на всю Европу своим обзором «Постижение Истории» — и привлечет внимание Гитлера, легально захватившего власть над Германией. Диктатор-нацист по своей воле даст подробное и лживое интервью британскому историку-глобалисту. Ни один из собеседников не пожалеет об этой встрече — хотя она никого не введет в заблуждение. Если бы Тойнби удалось в ту же пору взять интервью у Сталина — это мало что добавило бы к его пониманию кризиса обеих христианских цивилизаций матушки-Европы.

Тойнби угадал верно: Вторая мировая война так же неизбежна после Первой войны, как Вторая Пуническая война неизбежно последовала за Первой! Гитлер и Сталин мало похожи на Ганнибала. Но механика исторического процесса заставит этих актеров сыграть похожие роли в очередной пьесе Театра Всемирной Истории. На старости лет Тойнби возблагодарит Судьбу, подарившую ему шанс наблюдать свой социум в такие же роковые минуты, какие прежде вдохновляли Геродота и Полибия. В ХХ веке у этих мудрецов найдется много достойных наследников: не меньше, чем у Пифагора и Платона, Демокрита и Евклида!

Борис Дубин

Лоцман

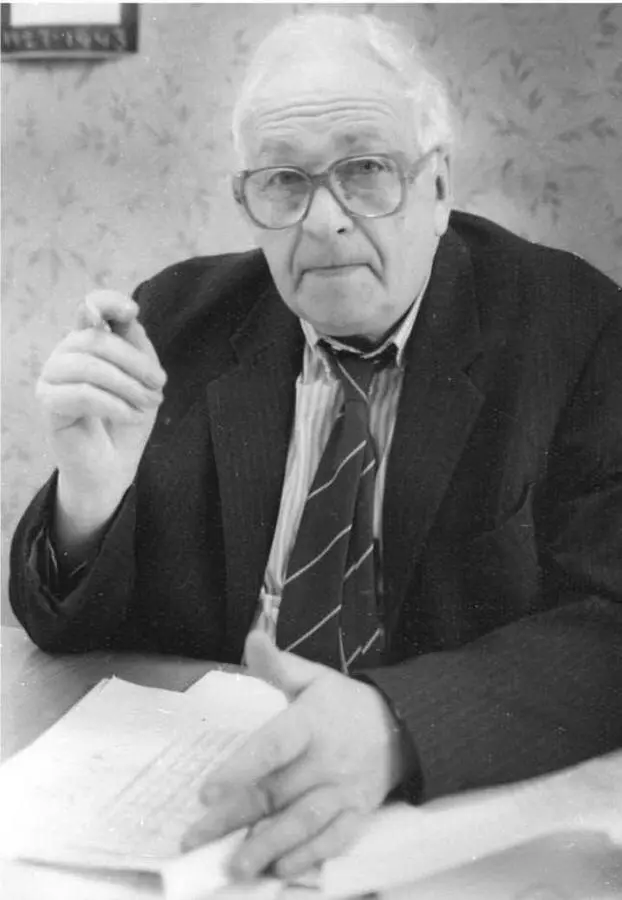

Памяти Юрия Левады

Levada (исп.) — мор. Выход корабля из гавани.

Факт его смерти не отменим, содержание его жизни — вот что предстоит, когда боль хоть немного притупится, додумать, осознать и, сколько хватит сил, развернуть и продолжить...

У каждого, кто даже недолго виделся с Юрием Левадой, оставалось ощущение недюжинности. Впечатлял уже рост, крупность, массивность. Конечно, он был прежде всего человек дела, неизменно делаемого с жаром, работник, увлеченный до страсти. Бесспорно, его авторитет специалиста был непогрешим: скорее всего, первой ассоциацией на слово «социолог» в сегодняшней России было бы имя Левады. Он терпеть не мог «мелькать на публике», хотя — именно как исследователь — был человек публичный и считал эту часть своей работы очень важной. Но во всем, что Юрий Александрович делал и говорил, всегда угадывалось или слышалось еще что- то, не сводившееся просто к результатам опросов населения, а может быть, и к социологии в целом.

У авторитета Левады две стороны. Одна имеет лишь косвенное к нему отношение. Российский социум, да и образованное сословие россиян — в массе, вместе со всем сообществом, дезориентированное, — испытывает жесточайший дефицит осмысленности существования, тоску по моральному достоинству и образцу, тягу к самостоятельным умам, крупным, независимым людям. Другая сторона — особенность человеческого склада самого Юрия Левады. Он как бы соединил в себе все, чего так не хватало «советскому человеку» и чего не удалось добиться от «человеческого материала» в России ни тоталитарными репрессиями, ни пропагандистскими потугами, ни грубой покупкой.

Это никак не значит, будто достоинство Левады было всем по нутру («Мы не те девицы, которые должны всем нравиться», — говорил он). Юрий Александрович не был конфликтным человеком, но был неудобен своими убежденностью и последовательностью. Его авторитет признавался едва ли не безоговорочно, но не только «благодаря», но и «вопреки» (и, может быть, даже чаще — вопреки). При этом он не был диссидентом, не представлял себе подполья в качестве варианта собственной судьбы и даже в самую трудную для себя, самую безотрадную для страны пору не строил планов уехать. Однако интерес к тоталитарным формам социальной организации, к тоталитарной мифологии и «единственно верной» идеологии он пронес через всю свою научную жизнь.

Его кандидатская диссертация (1955) была связана с коммунистическим Китаем, где он побывал в начале 1950-х — работа позволила ему лучше понять советскую систему. Логичным было обращение затем к социологии религии — не самим верованиям, а их роли в социальных переменах и консервации существующего порядка (книги «Современное христианство и социальный прогресс», 1962 и «Социальная природа религии», 1965).

Позднее — исследование массовых движений, исторического сознания, традиционалистских идеологий — его статьи «Традиция» и особенно «Фашизм» сделали эпоху, когда в 1970-м году появились на страницах «Философской энциклопедии». Напомню, что фактически единственной социологической теорией, допущенной тогда в СССР, был «исторический материализм», к тому же в эпигонском, плоском и обеспложенном местном варианте. Потому естественным стал интерес к современным западным теориям общества, социологической классике и новейшим разработкам по социологии религии, идеологии, социальной структуры и социального конфликта, образования, отклоняющегося поведения и т.д. (Дюркгейм, Вебер, Веблен, Парсонс, Роберт Белла, Ирвин Гофман, Клиффорд Гирц). Их переводы, составившие 17 объемистых машинописных томов, он фактически первым у нас вместе с немногими коллегами и учениками готовил к публикации в Институте конкретных социальных исследований АН СССР, анализировал, перерабатывал, развивал. Часть текстов в 1972 году, когда громили его сектор и разогнали ИКСИ в целом, пошла под нож.

После разгрома несколько лет, как ни странно, публично действовал семинар Левады, сначала — под крышей ЦЭМИ, а затем Гипротеатра. На его заседаниях, открытых (для Левады это было принципиально) для всех, кого интересовали особенности социокультурной модернизации «по-российски», выступали экономисты и психологи, литературоведы и демографы, историки и социологи. Между 1974 и 1984 годами в малотиражных ведомственных сборниках и авторитетных специальных изданиях (например, ежегоднике «Системные исследования») появлялись, пусть и редко, статьи Левады. Это были отдельные, сжатые, но вполне продуманные и взаимосвязанные фрагменты большого проекта теоретической социологии. Ничего столь масштаб - ного по замыслу и высокого по уровню обобщений не было не только в тогдашней отечественной социологии, но и в мировых социальных науках тех лет.

В центре проекта — сложное по структуре, культурно обусловленное, символически опосредованное социальное действие. Предполагалось изучать разные уровни его смысла, включая не предъявленные впрямую пласты значений (например, мифологические и исторические). Разбирались самые сложные варианты действия и взаимодействия, самоценные и самодостаточные (в первую очередь игра, искусство), — и сравнительно упрощенные разновидности: инструментальные, экономические, подлежащие расчету, калькуляции затрат, оптимизации средств. Предстояло исследовать различные модели и цивилизационные типы личности (между прочим, именно в 70-е годы советская идеология выдвинула лозунги-заклинания «новой исторической общности людей — советского народа» и нового типа человека — «человека советского»). Создавалась теория макросоциальных форм общества, его пространственной и временной организации: соотношение центра и периферии, времен социальных и культурных, воспроизводство и изменение этих форм (репродуктивная система социума, «коллективная память» и «коллективное воображение»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: