Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Название:Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2006 № 01 (943) краткое содержание

Знание-сила, 2006 № 01 (943) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О том. как реконструируют внешний облик животных, писалось не раз. Нередко вспоминают великого французского палеонтолога Жоржа Кювье, впервые использовавшего для восстановления облика ископаемых четвероногих животных закономерное сочетание разных органов — копыт и жвачных зубов у травоядных, когтей и мощных клыков у хищников.

Мне бы не хотелось дальше рассказывать о реконструкциях животных, так как с ними публика худо- бедно знакома. Иное дело — растения. На растительный фон реконструкций зрители обычно не обращают внимания, особенно если ландшафт относится к последним геологическим периодам. Ископаемые растения как бы остаются в тени. Необычные звери, какие-нибудь исполинские или рогатые динозавры поражают взор, но трудно кого-нибудь удивить обликом ископаемого растения. Стоит рядом с динозавром какое-то дерево с перистыми листьями, что-то вроде пальмы. Мало кого заставит ахнуть сообщение, что это вовсе и не пальма, а давно исчезнувшее голосеменное растение с замысловатым названием.

Главный смысл реконструкции внешнего облика вымерших растений состоит в том, что в них палеоботаник подытоживает свое исследование, представляет растения в таком виде, чтобы их можно было разместить в одной системе с растениями наших дней. Задача, стоящая перед палеоботаником, куда сложнее тех, что приходилось решать Кювье. Растения почти никогда не сохраняются в прижизненном сочетании разных органов. Палеоботаник находит в захоронениях "салат" из листьев, семян, веток, пыльцы. Вся история палеоботаники — это непрерывный пересмотр гипотез о том, каким растениям они принадлежали, как сочетались при жизни.

Правда, иногда у растений можно подметить связь между отдельными органами, но и тогда объяснить разумный смысл установленной зависимости не удается Функциональные, причинно-следственные связи между органами приходится подменять простой регистрацией повторяющихся совпадений. Например, если мы найдем в кайнозойских отложениях шишку, устроенную наподобие еловой или сосновой, то мы можем заключить, что у тех же растений не было листьев, а были, скорее всего, иглы. Подвести же под это заключение определенную зависимость, сказать, есть ли таковая вообще, никто не может. Кстати, у некоторых хвойных вместо игл на ветках сидят ланцетные листья напоминающие ландышевые, с множеством параллельных жилок. Есть и хвойные с обычными иглами, но без шишек — семена сидят тут и там поодиночке.

Непонятные и неустойчивые, а то и отсутствующие взаимозависимости между органами у растений усложняет еще одна их особенность — параллелизм, то есть поразительное сходство органов разных растений. Например, палеоботаникам нередко приходилось решать, что за побег отпечатался на породе — хвойный, плауновидный или мох.

Что же делать палеоботаникам? Как воссоединить разрозненные части растений и как сделать реконструкции доказательными? Все это не праздные и не чисто академические, оторванные от практики вопросы. Без знания прижизненного сочетания частей нельзя получить доброкачественную систематику ископаемых растений. а ошибки в систематике — это всегда ошибки в решении многих геологических вопросов: установлении возраста пород, сопоставлении геологических разрезов, в палеоклиматических палеогеографических реконструкциях.

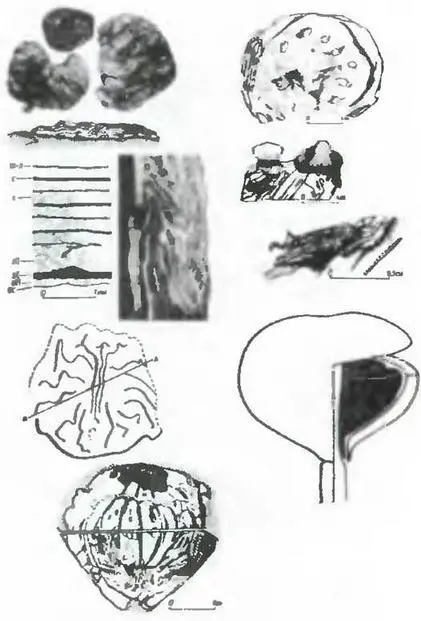

Отпечатки и реконструкции верхнепермских и верхнекарбоновых растений

Отсутствие данных о внешнем облике вымерших растений, о прижизненном сочетании встречающихся порознь частей чревато и серьезными ошибками в понимании всей эволюции растений. Открыв палеоботанические монографии середины XIX века, можно встретить в них описания многих современных групп, в том числе и покрытосеменных (цветковых) растений из палеозойских отложений . Теперь мы знаем, что не было в то далекое время покрытосеменных, они появились лишь в последней трети мезозойской эры. За покрытосеменные палеоботаники принимали изолированные листья, семена, отпечатки коры, а восстановить общий облик растений не смогли.

Нечто сходное произошло и с покрытосеменными мелового периода, последнего в мезозойской эре. Находили отпечатки листьев и смело сравнивали их с листьями современных родов. Получалось, что покрытосеменные тогда не только появились и расселились, но и прошли длительный эволюционный путь, достигли уровня организации современных родов. Между тем остатки пыльцы покрытосеменных отнюдь не подтверждают выводов, сделанных по разрозненным листьям. В последние годы были найдены и достаточно детально изучены плоды, соплодия и цветки некоторых меловых и палеогеновых (то есть уже кайнозойских) покрытосеменных. Стали появляться реконструкции того, как были связаны разные органы. Получается, что даже палеогеновые (то есть кайнозойские) покрытосеменные лишь изредка относятся к современным родам. Обычно же это представители особых родов, совмещающих признаки нескольких современных родов одного или близких семейств. Из-за смешения признаков эти вымершие растения называют "синтетическими типами".

Эти рисунки иллюстрируют ход реконструкции семеносной капсулы вымершего рода голосеменных кардиолепис

Интересно, что такие же "синтетические типы" известны среди хвойных в мезозое и кайнозое. И здесь, если обращать внимание только на некоторые разрозненные органы, можно говорить об очень раннем появлении современных родов и семейств. Но лишь только выясняется, каково было прижизненное сочетание органов, то возраст нынешних родов и от части семейств становится менее почтенным.

Итак, одна из важнейших практических задач палеоботаники — научиться реконструировать общий облик вымерших растений, устанавливать прижизненную связь частей, попадающих в захоронения порознь. Как это делается?

Строго говоря, палеоботаникам нс надо здесь ничему специально учиться. Достаточно систематически, каждый раз, когда открывается возможность, применять простейшие приемы реконструкции, известные с прошлого века и требующие лишь наблюдательности. Условно назовем эти приемы так: поиск аналогии (модели), установление органической свя- *и, прослеживание маркеров, повторное совместное захоронение.

Если речь идет о растениях последних периодов, когда не слишком рискованно проводить сопоставление с современными растениями, широко используется метод аналогий. Так, если мы нашли водном и том же захоронении листья и рассеянные между ними окрыленные плодики, причем те и другие не отличаются от березовых, то мы смело приписываем и листья, и плодики одним и тем же растениям, которые обозначаем родовым названием береза. Таким способом редко удается реконструировать достаточно древние растения. Правда, некоторые роды появились сотни миллионов лет назад. Первенство по возрасту принадлежит плаунку (селягинелле) — изящному споровому растению. Этот род обнаружен в отложениях каменноугольного периода с возрастом более 300 миллионов лет. В захоронениях были найдены вместе облиственные побеги, шишечки, споры и все это — как у современных плаун ков. Они и служили в данном случае моделью для реконструкции. Чаще же для столь древних растений моделями служат другие вымершие растения, которые удалось достаточно полно реконструировать иными методами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: